Le Point a publié le 17 avril une interview de Jacques Balthazart promouvant son nouveau livre, Quand le cerveau devient masculin[1]. Ce livre remarquable, nous dit-on, « résume » à l’usage du grand public les mécanismes de la différenciation sexuelle du cerveau et du comportement (apparemment connus, donc). En bref, ceux-ci sont masculinisés chez les hommes par l’exposition pré- ou périnatale à la testostérone, affirme l’« éminent spécialiste des hormones sexuelles chez les oiseaux ». Dans cette interview par Thomas Mahler et Peggy Sastre, il « s’explique en longueur sur ces facteurs biologiques qui n’excluent en rien le poids des influences sociales et culturelles ». On suppose donc qu’y sont mis en avant des faits précis et bien établis étayant cette théorie qui traîne depuis 60 ans à l’état d’hypothèse dans la littérature scientifique, et que Balthazart et Sastre défendent vigoureusement dans l’espace public depuis une dizaine d’années. Passons-les donc en revue.

Le Point a publié le 17 avril une interview de Jacques Balthazart promouvant son nouveau livre, Quand le cerveau devient masculin[1]. Ce livre remarquable, nous dit-on, « résume » à l’usage du grand public les mécanismes de la différenciation sexuelle du cerveau et du comportement (apparemment connus, donc). En bref, ceux-ci sont masculinisés chez les hommes par l’exposition pré- ou périnatale à la testostérone, affirme l’« éminent spécialiste des hormones sexuelles chez les oiseaux ». Dans cette interview par Thomas Mahler et Peggy Sastre, il « s’explique en longueur sur ces facteurs biologiques qui n’excluent en rien le poids des influences sociales et culturelles ». On suppose donc qu’y sont mis en avant des faits précis et bien établis étayant cette théorie qui traîne depuis 60 ans à l’état d’hypothèse dans la littérature scientifique, et que Balthazart et Sastre défendent vigoureusement dans l’espace public depuis une dizaine d’années. Passons-les donc en revue.

___________________________

PLAN

I. De la sexuation du comportement des cailles à celle des humains, un voyage long et périlleux

II. Plus de substance blanche « chez l’homme » et plus de substance grise « chez la femme », dans des régions bien précises du cerveau

III. Une « connectivité assez différenciée » entre cerveaux féminins et cerveaux masculins, ayant « une importance au niveau fonctionnel »

IV. Au moins 450 gènes dans toutes nos cellules qui potentiellement, s’expriment de manière différente

V. Des noyaux plus gros tantôt « chez l’homme », tantôt « chez la femme », différenciés comme « chez l’animal » par la testostérone périnatale

… (à suivre)

___________________________

I. De la sexuation du comportement des cailles à celle des humains, un voyage long et périlleux

Ce que dit Jacques Balthazart selon Mahler et Sastre : « J’ai découvert les effets des hormones sur le comportement il y a quarante-cinq ans en travaillant avec des canards et des cailles. Je viens d’assez loin, vous savez (rires). […] Si vous manipulez les hormones à la fin de la période embryonnaire, vous pouvez complètement changer le sexe comportemental d’un individu, passant d’un mâle à une femelle de façon irréversible avec une seule injection d’œstradiol. J’ai ainsi découvert que la différenciation sexuelle du comportement est en grande partie indépendante du sexe génétique, mais dépend de l’exposition aux hormones sexuelles pendant des périodes critiques de la croissance. Cela m’a fasciné. J’ai passé quarante-cinq ans de ma carrière à étudier ces mécanismes de différenciation en détail […]. Puis on a commencé à me demander des cours sur le comportement humain, et j’ai lu toute la littérature sur le sujet. En 2010, j’ai sorti un livre, Biologie de l’homosexualité […] Et puis Olivia Recasens, l’éditrice d’HumenSciences, m’a contacté pour me demander d’écrire un livre plus général sur les différences sexuelles. »

Un point de vue très particulier

En effet, Jacques Balthazart vient de loin. Son domaine de recherche est le contrôle hormonal des comportements socio-sexuels aviaires sexués, plus spécifiquement l’étude de l’influence des androgènes et des œstrogènes sur le comportement sexuel mâle chez certains oiseaux (principalement), et sur les vocalisations typiques des mâles chez certains oiseaux chanteurs (en collaboration avec Gregory Ball). Il a consacré la majorité de ses recherches à l’étude du contrôle du comportement copulatoire typique des mâles par ces hormones, d’abord chez le canard domestique (durant son doctorat soutenu en 1977) puis chez la caille du Japon, le modèle animal dans lequel il s’est spécialisé. De quoi forger un regard, et sans doute aussi donner envie que tout ce travail ait une portée un peu plus large – on le comprendrait en tout cas.

Jacques Balthazart n’a pas mené de recherches sur l’être humain, ni sur d’autres primates (ni même sur des mammifères en dehors d’une collaboration avec Julie Bakker, sur le contrôle hormonal de la masculinisation du comportement de souris de laboratoire, ayant abouti à cinq articles publiés entre 2002 et 2011). Il s’est juste mis à lire la littérature sur le cerveau et le comportement humains parce qu’on lui a demandé d’en parler, puis s’est en quelque sorte pris au jeu. Comme il l’explique lui-même, il y a d’un côté son activité de recherche fondamentale sur les oiseaux, et de l’autre « la présentation au grand public de notions concernant les différences sexuelles dans l’espèce humaine », activité qui « se base sur la rédaction d’articles pour la presse généraliste et sur la présentation de conférences grand public »[2].

Sa connaissance de la littérature scientifique sur le cerveau et le comportement humains (entre autres) est donc celle d’un lecteur intéressé, et non d’un chercheur du domaine. Il faut souligner aussi que sa prise de parole publique s’inscrit explicitement dans le cadre d’un combat : convaincu de la validité de la théorie qu’il défend, il lutte contre ce qu’il considère être de l’obscurantisme, de l’ignorance ou de la malhonnêteté intellectuelle chez les personnes qui expriment un avis différent du sien. Ni l’une, ni l’autre de ces deux remarques n’invalide a priori son discours, bien évidemment, mais il est toujours utile de savoir d’où parle quelqu’un. Sa position vis-à-vis de cette littérature scientifique est en un sens semblable à la mienne, quoi que sa lecture ait manifestement (à mes yeux en tout cas) été d’une part infiniment plus superficielle, et d’autre part largement orientée par son tropisme de chercheur de déterminants hormonaux de la sexuation de comportements d’animaux phylogénétiquement très éloignés de notre espèce, ainsi que par sa lecture de digests faits par d’autres, ce qui n’est pas mon cas[3].

Ainsi donc, dans ce premier extrait de son interview, Jacques Balthazart prétend qu’une simple injection d’œstradiol à un moment clé de la période embryonnaire suffit à rendre « complètement femelle », de manière irréversible, le « sexe comportemental » futur d’un individu mâle. Soyons charitables : accordons-lui qu’il ne parlait que des canards et des cailles précédemment citées et que Mahler et Sastre ont juste ôté cette précision cruciale, et admettons que cela soit vrai au moins pour le comportement de monte d’un congénère chez la caille du Japon, son modèle de prédilection pour étudier le « sexe comportemental » (dans ce modèle qui flatte la vision fortement androcentrée dont Jacques Balthazart fait souvent montre, le « sexe comportemental » femelle équivaut à l’absence de manifestation du « comportement mâle »). Cela éclaire-t-il les mécanismes biologiques de sexuation du cerveau/comportement humain ? Ce qu’il a lui-même écrit ou déclaré montre que non.

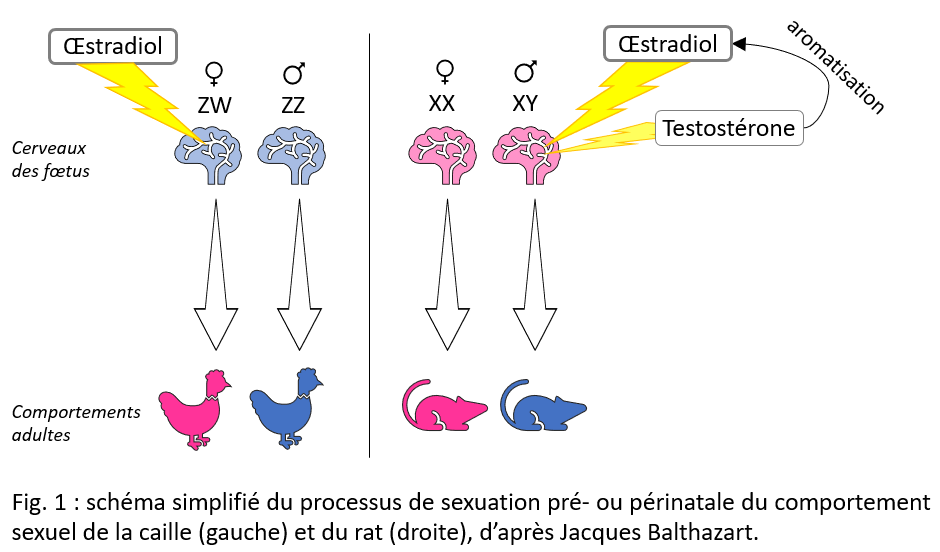

Un mécanisme de sexuation prénatale qui ne concerne pas les mammifères

Par exemple, dans un article publié en 1992, il souligne que la sexuation prénatale du comportement de reproduction « n’est pas de la même nature » chez les oiseaux et chez les mammifères (et varie aussi chez les oiseaux au moins selon qu’on considère les gallinacés ou les oiseaux chanteurs) : en gros, chez la caille et plus généralement les gallinacés, cette sexuation consisterait en une démasculinisation du cerveau des femelles par leur exposition prénatale aux œstrogènes, alors que « chez les mammifères » elle consisterait en une déféminisation (« principalement ») et une masculinisation du cerveau des mâles[4]. Jacques Balthazart explique dans ses conférences que chez le rat – l’étude de cette espèce étant censée révéler les mécanismes fondamentaux communs à tous les mammifères –, la sexuation se fait par l’exposition pré- ou périnatale à la testostérone, qui déféminise et masculinise chez les mâles le substrat cérébral des comportements sexuels ultérieurs, et ce essentiellement sous l’action de l’œstradiol issu de la transformation locale de la testostérone (dans le cerveau) par un complexe enzymatique appelé aromatase.

En bref, la phrase « à la fin de la période embryonnaire, vous pouvez complètement changer le sexe comportemental d’un individu, passant d’un mâle à une femelle de façon irréversible avec une seule injection d’œstradiol » n’est pertinente au mieux que chez certains oiseaux, et ne l’est chez aucun mammifère étudié. Elle est en outre complètement contredite par Jacques Balthazart y compris dans le cadre de la promotion de ce livre, puisqu’il martèle que « la femelle » n’est en rien démasculinisée/féminisée, et ce surtout pas par les œstrogènes : selon lui, il y a chez les mammifères (humains compris) un sexe cérébro-comportemental qui est par défaut féminin, et qui est masculinisé/déféminisé chez le mâle par la testostérone avant la naissance ou immédiatement après[5].

Cette première affirmation plus que trompeuse, donc, loin d’apporter un argument à l’appui de l’existence du processus putatif de sexuation pré- ou périnatale des comportements humains dont il affirme l’existence, attire au contraire l’attention sur des différences entre espèces qui devraient inciter à la prudence plutôt qu’à l’extrapolation sauvage de résultats obtenus sur certaines d’entre elles, périlleuse y compris entre mammifères.

II. Plus de substance blanche « chez l’homme » et plus de substance grise « chez la femme », dans des régions bien précises du cerveau

Ce que dit Jacques Balthazart selon Mahler et Sastre : « Il y aurait plus de substance blanche – les connexions myélinisées – chez l’homme, et plus de substance grise – des noyaux – chez la femme. Mais ces différences sont régionalisées, cela concerne des zones bien précises. »

Rappelons d’abord que la substance grise n’est pas constituée de « noyaux », mais des corps cellulaires des neurones avec leurs arborescences dendritiques, la substance blanche étant quant à elle principalement constituée des axones des neurones entourés d’un gaine de myéline (ces deux types de tissus contenant également des cellules gliales). Je suppose que ce sont Mahler et Sastre qui ont ajouté cette définition fantaisiste de la substance grise, en confondant peut-être cette partie du propos de Jacques Balthazart avec une autre concernant des « noyaux sexuellement différenciés », des petits amas de cellules souvent non observables avec les techniques actuelles d’imagerie in vivo dont il sera question plus loin (chapitre V).

Soulignons aussi que contrairement à ce que pourrait laisser penser la formulation ambigüe de la première phrase, qui a pour effet de renforcer l’impression de dichotomie sexuée, le cerveau des hommes contient en moyenne plus de substance grise que de substance blanche, comme celui des femmes (selon les techniques standard utilisées pour départager ces deux types de tissus à partir d’IRM, cette précision valant pour tout ce qui suit).

Relevons ensuite l’emploi curieux du conditionnel « aurait » suivi de l’indicatif « sont » : selon Jacques Balthazart donc, on connaît les zones « bien précises » qui montrent des différences entre « l’homme » et « la femme », contenant plus de substance blanche chez le premier et/ou plus de substance grise chez la seconde, mais l’existence d’une différence entre eux de quantité totale de ces deux substances est en revanche incertaine ? Pas très logique… Eclairons ce propos pour le moins confus, et surtout éminemment trompeur.

Aucun dimorphisme tranché du type sous-entendu par Jacques Balthazart

Premièrement, aucune région du cerveau humain n’est connue comme présentant un dimorphisme sexué du type sous-entendu dans ces propos, c’est-à-dire différant en volume entre « l’homme » et « la femme ». Quelle que soit la structure ou la région cérébrale considérée, à chaque fois qu’une différence de ce type est observée, il y a toujours une grande variabilité indépendante du sexe et un recouvrement important des distributions des deux groupes de sexe, de sorte qu’il y a toujours de nombreux hommes ayant un volume plus proche de celui trouvé en moyenne chez les femmes que de celui trouvé en moyenne chez les hommes, et réciproquement de nombreuses femmes ayant un volume plus proche de la moyenne masculine.

Toutes les régions et structures macroscopiques du cerveau en moyenne plus grosses chez les hommes, et ce parce que leur cerveau est en moyenne plus gros

Deuxièmement, il est bien établi que le cerveau (ainsi que le cervelet) des hommes est en moyenne plus volumineux que celui des femmes, et que toutes ses structures macroscopiques ou régions sont en moyenne plus volumineuses chez les premiers : la substance blanche totale, certes, mais aussi la substance grise totale, les ventricules (cavités à l’intérieur du cerveau), le cortex cérébral, les différents lobes du cortex, les différentes régions de ces lobes lorsqu’on les partitionne plus finement selon un atlas de référence, mais aussi les structures sous-corticales que sont le corps calleux, l’hippocampe, l’amygdale, le thalamus, le putamen, etc, et ce y compris lorsqu’on considère tous ces volumes séparément dans l’hémisphère gauche et dans le droit.

C’est simple : selon toute la littérature disponible, les structures ou régions macroscopiques du cerveau sont toutes en moyenne plus grandes chez les hommes. C’est par exemple ce qu’ont retrouvé Ritchie et al. dans leur comparaison des IRMs de 2750 femmes et 2466 hommes adultes vivant en Grande-Bretagne, la plus grosse étude de ce type publiée à ce jour. Je signale au passage que Franck Ramus, allié occasionnel du combat de Jacques Balthazart aux côtés de Peggy Sastre, Nicolas Gauvrit et Claudine Junien, avait affirmé (et instrumentalisé) le contraire sur la base d’une lecture trop rapide de Ruigrok et al. (2014), et a fini par admettre s’être trompé[6].

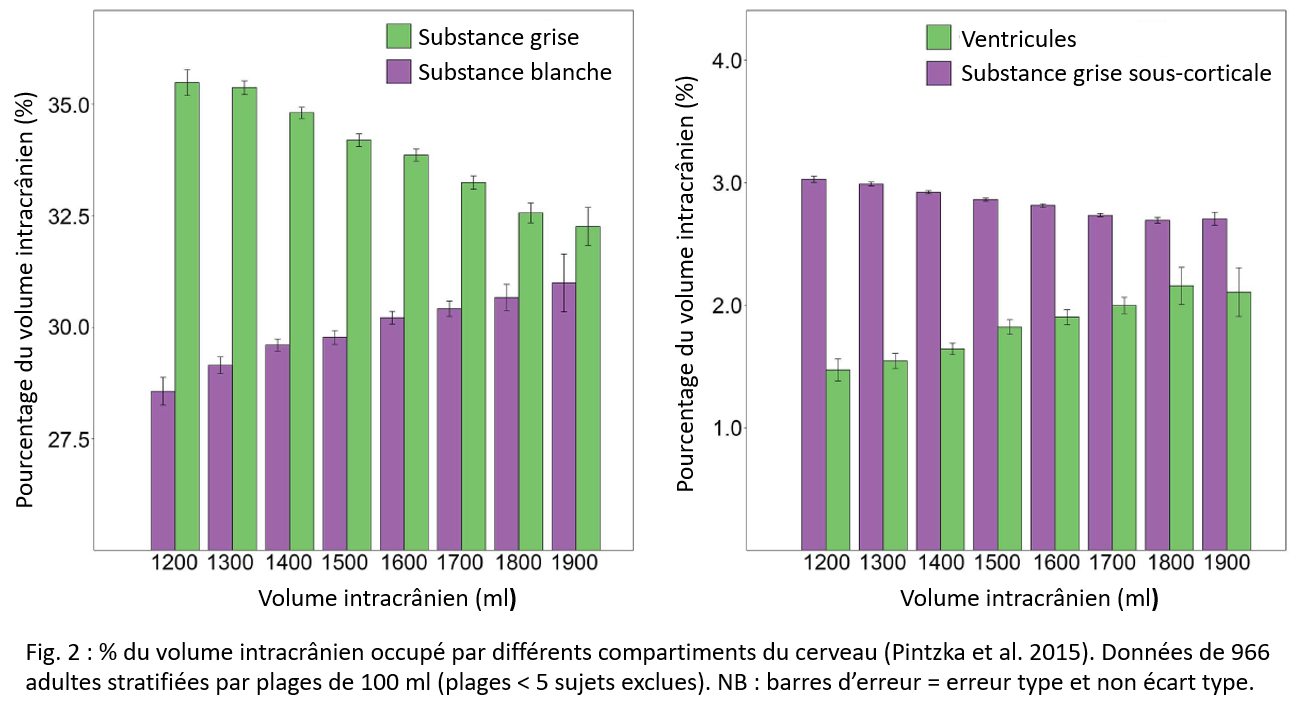

Des différences en proportion liées au volume total, indépendamment du sexe

Troisièmement, il est également bien établi que les différentes structures ou régions du cerveau ont un volume qui augmente en moyenne avec son volume total comme avec celui du volume intracrânien (ces deux données ne sont pas tout-à-fait équivalentes), mais pas toutes à la même « vitesse ». En particulier, le volume total de substance grise augmente moins que celui de substance blanche avec le volume du cerveau/crâne. En conséquence, indépendamment du sexe, les personnes à « grosse tête » ont en moyenne proportionnellement au volume total de celle-ci moins de substance grise et plus de substance blanche que les personnes à « petite tête ». Cette observation faite maintes fois est par exemple retrouvée par Pintzka et al. (2015) dont je reproduis ci-dessous deux diagrammes qui l’illustrent.

Par conséquent, lorsqu’on compare entre femmes et hommes les volumes totaux de substances blanche et grise non pas en valeur absolue, mais proportionnellement au volume total de leur cerveau ou de leur boîte crânienne, on trouve mécaniquement en moyenne un plus grand pourcentage de substance grise chez les femmes que chez les hommes, et un plus grand pourcentage de substance blanche chez les hommes que chez les femmes.

Lorsqu’il affirme qu’il y a « plus de substance blanche chez l’homme » et « plus de substance grise chez la femme », Jacques Balthazart ne peut que faire référence à cette différence-là, régulièrement citée (souvent de manière imprécise) dans des articles scientifiques et abondamment reprise dans la vulgarisation. Notons au passage que l’une des différences locales de volumes proportionnels bien établies entre femmes et hommes concerne le corps calleux, constitué de substance blanche, or le pourcentage du volume total qu’il occupe est comme celui des autres structures sous-corticales d’autant plus petit qu’un cerveau est gros, ce qui fait en particulier qu’il est en moyenne proportionnellement plus petit chez les hommes (le corps calleux est le principal substrat de la connectivité entre les deux hémisphères du cerveau, dont il sera question au chapitre III).

Jacques Balthazart aurait donc dû :

– parler des hommes et des femmes en moyenne, plutôt que de « l’homme » et « la femme »,

– parler de pourcentage du volume total occupé par ces deux types de tissus, plutôt que de quantité de matière,

– éviter d’affirmer que les différences de substance blanche sont toujours dans le sens H>F, puisque c’est faux pour la mesure en pourcentage sur laquelle il base son affirmation précédente,

– éviter de laisser croire par une formulation ambigüe que les hommes ont plus de substance blanche que de grise et les femmes inversement.

A ce stade, peut-être pensez-vous qu’hormis ces approximations, erreurs et sous-entendus trompeurs, son propos reste globalement correct, et pertinent dans le contexte de la théorie qu’il défend. Nous allons voir pourquoi il n’en est rien.

Une différence en proportion d’un volume total et entièrement dépendante de celui-ci n’étaye pas la thèse de la sexuation hormonale

Tout d’abord, c’est en tant qu’indices de sexuation hormonale du cerveau humain que Jacques Balthazart invoque ces différences neuroanatomiques : selon la thèse qu’il défend, certains volumes seraient augmentés et d’autres diminués chez les hommes du fait d’une action ciblée de la testostérone produite par leurs testicules in utero. Or si les différences moyennes observées entre femmes et hommes résultent uniquement d’ajustements indépendants du sexe à la taille totale du cerveau et/ou à l’espace disponible dans le crâne, cette thèse tombe à l’eau.

Par conséquent, si l’on veut trouver des arguments à l’appui de cette thèse, ce ne sont pas les différences de volumes proportionnels au volume total du cerveau ou de l’espace intracrânien qu’il faut regarder, mais les différences de volumes indépendantes de ces volumes totaux[7], et ce en utilisant des méthodes statistiques un peu sophistiquées, comme l’admet à l’occasion Franck Ramus[8]. Pour ce faire, on compare entre femmes et hommes les volumes régionaux ajustés à ces volumes totaux.

Pas de différences indépendantes des volumes totaux établies dans « des zones bien précises », ni a fortiori de lien entre de telles différences et des différences cognitives ou comportementales

Le souci (pour Jacques Balthazart et ses semblables) est que les études menées sur les volumes ajustés n’ont pas permis à ce jour d’établir de différences moyennes robustes entre femmes et hommes, et ce même en se limitant à des populations occidentales comme c’est presque toujours le cas.

Une première raison pour laquelle on en est là est que les scientifiques utilisent non seulement divers logiciels de traitement des données d’imagerie cérébrale, qui n’ont pas tous les mêmes biais, mais aussi diverses méthodes d’ajustement aux volumes totaux – outre que personne ne s’embête à ajuster les données selon les modèles non linéaires qui seraient plus adaptés (voir Liu et al. 2014), produisant toutefois des résultats très proches des modèles linéaires dans les plages de valeurs habituelles. Il existe en effet plusieurs méthodes de mesure du volume intracrânien, plusieurs modes de calcul du volume total du cerveau (entre autres, le volume du cervelet est parfois inclus, parfois non), les volumes régionaux sont ajustés parfois au volume intracrânien, parfois au volume total du cerveau (rem : jamais aux deux en même temps), ou encore dans certains cas au volume total de matière grise, sans compter que d’autre variables sont parfois introduites dans les modèles statistiques utilisés. Bref : il y a une grande hétérogénéité de méthodes, qui souvent sont en outre mal décrites et découlent de choix non justifiés (possiblement faits a posteriori parce qu’ils donnaient de « meilleurs » résultats), or cela a un impact sur les résultats.

Une deuxième grande raison pour laquelle on est dans cette situation est que les différences moyennes entre femmes et hommes qui sont parfois trouvées sont de si petite taille qu’une modification de méthodologie apparemment anodine peut très facilement les faire disparaître ou les inverser.

Ainsi, par exemple, sur leur échantillon de 1143 adultes occidentaux, Fjell et al. (2009, Table 3) trouvent après ajustement au volume intracrânien que le cortex cérébral, le cortex du cervelet, l’amygdale, l’hippocampe, le pallidum, le putamen et le thalamus restent en moyenne un petit peu plus gros chez les hommes. Cependant, après ajustement au volume total du cerveau plutôt qu’au volume intracrânien, le sens de la différence s’inverse pour le cortex cérébral et l’hippocampe (ils deviennent significativement plus gros chez les femmes), la différence disparaît pour l’amygdale, le putamen et le thalamus, et une différence apparaît en faveur des femmes pour le noyau accumbens. Les auteur·es soulignent qu’après ajustement au volume intracrânien, le sexe ne rend compte que d’au plus 3 % de la variance des volumes étudiés (ce maximum concernant le cortex du cervelet), et qu’après ajustement au volume total du cerveau, méthode qu’elles et ils disent trouver plus appropriée aux comparaisons femmes-hommes, le sexe ne rend compte que de 0.6 % de la variance du volume du cortex cérébral et 0.4 % de celle du volume de l’hippocampe.

De leur côté, Jäncke et al. (2015) trouvent dans leur échantillon de 856 adultes qu’après ajustement au volume intracrânien, les différences disparaissent pour le corps calleux, le thalamus, le noyau caudé, le putamen, le pallidum, l’hippocampe et le noyau accumbens, l’amygdale restant en moyenne significativement plus grosse chez les hommes (très légèrement, le sexe ne rendant compte que de 1.1 % de la variance). Mais en ajustant plutôt au volume total du cerveau, la différence disparaît aussi pour l’amygdale, et des petites différences apparaissant dans le sens F>H pour le noyau accumbens (sexe rendant compte de 1.4 % de la variance), le pallidum et le corps calleux (sexe rendant compte de 1.0 % de la variance).

Dans leur échantillon de 5216 adultes occidentaux, Ritchie et al. (2018) trouvent pour les structures sous-corticales étudiées que les différences moyennes entre femmes et hommes disparaissent pour l’hippocampe, le noyau caudé et le thalamus après ajustement au volume total du cerveau, et que des différences statistiquement significatives apparaissent dans le sens F>H pour le noyau accumbens, et subsistent dans le sens H>F pour l’amygdale, le pallidum et le putamen. Ces différences sont d’une taille maximale de 0.25 écart type (pour le putamen droit), avec seulement 0.18 pour l’amygdale.

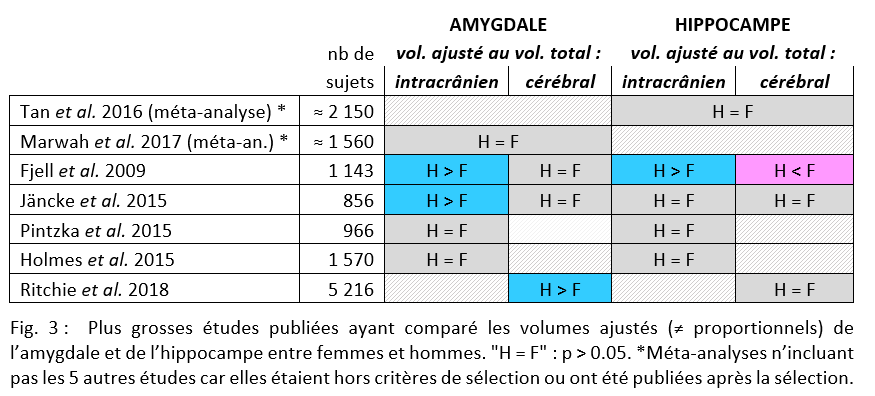

Je pourrais multiplier les exemples montrant que même pour l’amygdale et l’hippocampe, les structures sous-corticales les plus souvent citées comme présentant un clair « dimorphisme sexuel » et présumées sexuées de manière ciblée par la testostérone pré- ou périnatale, s’il reste possible qu’il existe d’infimes différences moyennes entre femmes et hommes indépendantes de leur différence moyenne de volume cérébral et/ou intracrânien, elles sont erratiques ou variables selon les populations[9]. La figure 3 ci-après présente une synthèse des principales données disponibles concernant les volumes de ces deux structures ajustés au volume total intracrânien ou cérébral.

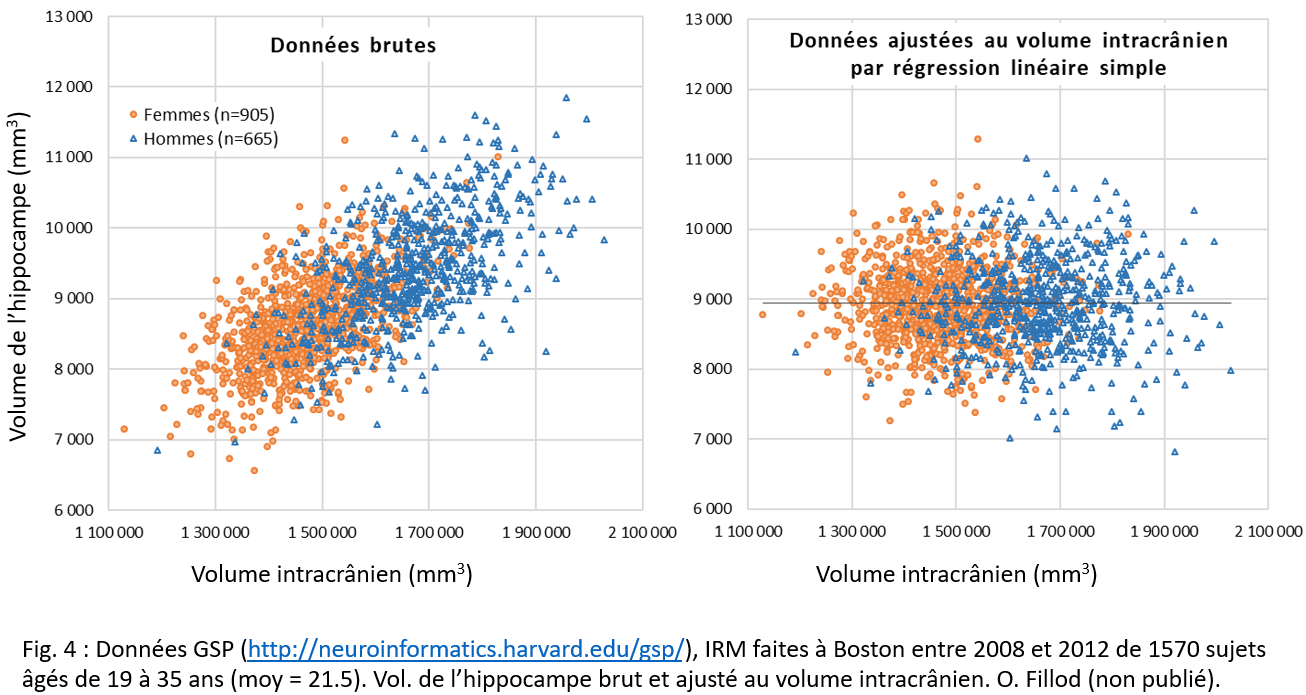

A titre d’illustration du prétendu « dimorphisme sexuel » du volume de l’hippocampe, souvent décrit comme plus grand chez les femmes (parce qu’il l’est en moyenne en pourcentage du volume total du cerveau/crâne), ce qui expliquerait qu’elles se souviennent mieux de la date d’anniversaire de leurs proches et de l’endroit où se trouvent les denrées dans le frigo, ou encore qu’elles naviguent dans l’espace grâce à des repères mémorisés plutôt qu’en suivant leur sens de l’orientation, la figure 4 ci-après montre à quoi ressemblent les données de 1570 jeunes adultes états-uniens recueillies entre 2008 et 2012 (cohorte GSP étudiée par Holmes et al. 2015). En valeur absolue, ce volume est en moyenne plus grand chez les hommes (d = 1.1 écart type, sexe rendant compte de 22.5 % de la variance, avec donc malgré tout un large recouvrement des valeurs des deux groupes comme on le voit sur l’image de gauche). Après ajustement au volume intracrânien par régression linéaire, il le reste très, très légèrement mais pas de manière statistiquement significative dans cet échantillon (sexe rendant compte de seulement 0.034 % de la variance selon mes calculs).

Quant aux données ajustées concernant les volumes régionaux du cortex, elles montrent des différences moyennes entre femmes et hommes qui sont encore plus incertaines et variables selon les études, et qui sont de tailles tout aussi modestes – soulignons, car c’est important eu égard à la théorie défendue par Jacques Balthazart, que cette taille très modeste des différences parfois trouvées est parfaitement compatible avec l’hypothèse qu’elles résultent de vécus différents, du fait de la plasticité cérébrale. A fortiori, il n’existe pas de lien établi entre des différences neuroanatomiques de ce type qui existeraient de manière générale entre femmes et hommes et des différences cognitives ou comportementales également observables de manière générale entre elles et eux.

Par exemple, dans le gros échantillon étudié par Ritchie et al. (2018) déjà cité, la taille de la plus grande des différences moyennes trouvées entre femmes et hommes dans les volumes régionaux du cortex (faits de matière grise) ajustés au volume total du cerveau, qui sont tantôt dans le sens H>F tantôt dans l’autre sens, est de 0.22 écart type (isthme du gyrus cingulaire gauche, H>F). Quant aux corrélations trouvées dans cet échantillon britannique d’adultes âgés de 45 à 75 ans, rapportées dans cet article entre certains volumes non ajustés et des tests grossiers de performances cognitives, elles restent à répliquer, affiner et expliquer.

Je suppose que cela n’aura pas empêché Jacques Balthazart d’instrumentaliser dans son livre telle ou telle différence trouvée dans certaines études et de la faire passer pour établie. C’est ainsi par exemple que Franck Ramus affirmait en 2014 que les différences hommes>femmes de volumes ne disparaissaient pas toutes après ajustement au « volume cérébral total », citant l’hippocampe, l’amygdale et le putamen entre autres (en citant en référence Fjell et al. 2009, en contradiction avec ce que rapporte en fait cet article comme on l’a vu)[10], et présentait à tort comme « fiables » les résultats de la méta-analyse de Ruygrok et al. 2014 alors que nombre d’entre eux ne sont pas retrouvés par Ritchie et al. 2018 (comme cela est souligné dans leur article, qui a un auteur commun aux deux études). Il osait même affirmer – sans citer de référence cette fois, et pour cause – que ces différences se traduisaient par des différences cognitives entre femmes et hommes…

En synthèse, ce second argument avancé par Jacques Balthazart donne une image fausse de l’état des connaissances scientifiques. Il trompe son lectorat sur ce qu’il en est des données de la recherche sur ce sujet, et laisse croire qu’elles étayent la théorie de la sexuation périnatale par la testostérone alors qu’on peut tout au plus dire qu’elles ne permettent pas de l’invalider complètement pour les structures cérébrales qui ont été étudiées.

III. Une « connectivité assez différenciée » entre cerveaux féminins et cerveaux masculins, ayant « une importance au niveau fonctionnel »

Ce que dit Jacques Balthazart selon Mahler et Sastre : « Une étude récente par résonance magnétique nucléaire, basée sur l’analyse de 949 cerveaux, montre aussi une connectivité assez différenciée. Les cerveaux féminins privilégieraient les connexions bilatérales entre les deux hémisphères du cerveau, quand les cerveaux masculins présenteraient plus volontiers des connexions antéropostérieures. Il faut encore rappeler que tout cela ne relève pas de différences qualitatives mais seulement quantitatives ! Ceux qui s’opposent à ce que je dis affirment qu’il y a plus de différences à l’intérieur d’un sexe qu’entre les sexes. Ce qui est vrai, mais cela n’empêche pas l’existence de différences à la moyenne ni le fait que ces différences ont une importance au niveau fonctionnel. »

Tiens, encore un mélange incohérent d’indicatif et de conditionnel, indiquant bien il me semble que Jacques Balthazart ne sait pas exactement de quoi il parle, et tente de se prémunir contre un démenti en saupoudrant son propos de conditionnel tout en laissant assez d’indicatif pour que son argument paraisse convaincant. Pas très rigoureux ni très honnête, à mon sens… Mais venons-en aux faits.

L’ « étude récente » qu’il évoque est la fameuse étude pionnière sur les connectomes dont j’avais analysé en détail sur allodoxia en février 2014 à la fois le contenu hautement critiquable (et critiqué par nombre de neuroscientifiques) et le vulgarisation désastreuse (notamment par Peggy Sastre et par Sébastien Bohler). J’avais entre autres dénoncé l’entourloupe consistant à faire croire que cette étude avait trouvé que les cerveaux féminins avaient plus de connexions entre les deux hémisphères du cerveau qu’à l’intérieur de ceux-ci et que c’était l’inverse dans les cerveaux masculins, énième exemple de dichotomisation sexuée artificielle. Je constate avec consternation qu’elle est réitérée ici par Jacques Balthazart, qui semble s’être basé sur ces raccourcis plutôt que sur une lecture attentive de l’article scientifique : selon lui, les cerveaux féminins « privilégieraient les connexions bilatérales », alors que les masculins « présenteraient plus volontiers des connexions antéropostérieures ». Comme dans d’innombrables exemples de discours soutenant ce qu’on peut appeler la « théorie du genre biologique », une fausse opposition entre les sexes est construite sur la base d’observations ne montrant pas cela.

Encore une différence liée à la taille du cerveau indépendamment du sexe

Par ailleurs, une des hypothèses que je formulais dans mon article de février 2014 était que l’effet statistique du sexe trouvé par les auteur·es dans leur échantillon résulte d’un effet non pas du sexe proprement dit, mais de la taille du cerveau. Le cas échéant, ma remarque faite au chapitre II s’appliquerait : ces différences n’étayeraient pas la thèse de la sexuation périnatale défendue par Jacques Balthazart, selon laquelle la testostérone « masculiniserait » de manière spécifique certaines connexions, de sorte qu’à partir d’un certain âge au moins, chez les hommes les inter-hémisphériques seraient sous-développées et les intra-hémisphériques surdéveloppées.

Or en novembre 2014, Hänggi et al. ont rapporté des résultats indiquant que lorsqu’on ajustait les données au volume total du cerveau, cela faisait disparaître ces fameuses différences entre les sexes observées dans le connectome. Leur article développe en outre un solide argumentaire à l’appui de leur hypothèse concernant le lien indépendant du sexe existant entre taille du cerveau et développement relatif des connexions inter- et intra-hémisphérique. Même Franck Ramus avait alors considéré que cet article, de bien meilleure qualité que l’étude tapageuse sur 949 cerveaux publiée dans la racoleuse revue PNAS, confirmait « une fois de plus que le volume cérébral total est un facteur confondant majeur, et insuffisamment pris en compte, dans bien des comparaisons », entre femmes et hommes en particulier.

Une « importance au niveau fonctionnel » non établie

Quant à l’affirmation que « ces différences ont une importance au niveau fonctionnel », je me demande bien sur quoi elle se fonde. Est-ce sur la base de ce que l’indécrottable Larry Cahill a qualifié le 29 mars dans Quillette de « vaste étude de suivi » publiée par les « excellents scientifiques » ayant réalisé la fameuse étude de 2014, établissant selon lui « un lien direct » entre ces différences anatomiques entre les sexes et « le comportement » ? Ça ne serait guère étonnant sachant que cet article paru dans Quillette a été immédiatement relayé sur twitter non seulement par Peggy Sastre, mais aussi par Jacques Balthazart lui-même (à deux reprises, le 30 mars), retweetant des messages se félicitant que cette « excellente revue » par Cahill du dernier livre de Gina Rippon « qui tente de nier une fois de plus, avec des arguments insensés, l’existence de différences sexuelles dans le cerveau humain », réfute Rippon et « démonte complètement le concept de “neurosexisme” ».

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Quillette, dont l’auteur de The Bell Curve (1994) Charles Murray s’est récemment réjoui de l’audience croissante, précisons que ce magazine australien explicitement « anti-gauchiste » et « anti-politiquement correct », particulièrement focalisé sur la défense de la thèse de l’existence de différences innées de prédispositions cognitives entre femmes et hommes, a mis en place depuis septembre 2018 un partenariat avec Le Point, où est publié chaque semaine un article traduit par Peggy Sastre. Mais revenons à cette étude citée par Cahill.

Ragini Verma et le couple Gur ont en effet réussi à faire publier, dans une revue dont ce n‘est pas le domaine et deux ans après leur papier foireux de 2014, un article tentant poussivement d’établir un lien entre les différences de connectomes et « le comportement », à l’aide d’une méthodologie extrêmement alambiquée. Sur un sous-ensemble de 900 jeunes âgés de 8 à 22 ans de l’échantillon initial, l’équipe arrive à trouver une corrélation qualifiée à juste titre de « petite » (0.31) entre deux scores de classification automatique des sujets par sexe : l’un basé sur leurs résultats à des tests cognitifs et moteurs non standards (mis au point par cette équipe exprès pour leur étude de cette cohorte), l’autre basé sur des sous-réseaux de connexions (définis a posteriori de manière ad hoc par l’équipe). On n’en sait guère plus, cet article très bavard étant avare en détails utiles et restant même évasif sur les résultats aux test cognitifs et moteurs, un court paragraphe permettant juste de comprendre que les différences entre filles et garçons ne sont pas exactement les mêmes que celles rapportées par l’équipe en 2012 sur la base d’un échantillon quatre fois plus gros de la même cohorte (résumées ici).

Face à cette publication fort peu convaincante, notons que Martinez et al. (2017) ont rapporté dans Neuroimage les résultats d’une étude faite sur 40 femmes et 40 hommes dont je me contenterai ici de traduire un extrait de la conclusion : « les hommes avaient une connectivité intra-hémisphérique (cIntraH) plus élevée que les femmes, tandis que les femmes avaient un ratio cInterH/cIntraH plus élevé. Cependant, ces différences entre les sexes étaient liées à la taille du cerveau. Le ratio cInterH/cIntraH était positivement corrélé aux capacités spatiales et aux capacités verbales, indépendamment du sexe et de la taille du cerveau. […]. Par conséquent, les différences entre les sexes dans la connectivité globale du connectome structurel étaient liées à la taille du cerveau, et elles ne sous-tendaient pas les différences entre les sexes dans les capacités verbales ni spatiales ».

Bien-sûr, cette étude ne prouve pas que la différence moyenne de connectivité intra-hémisphérique versus inter-hémisphérique observée entre femmes et hommes – de même qu’entre les personnes à cerveau plutôt petit et celles à cerveau plutôt gros –, lorsqu’on calcule ces connectivités relatives d’une certaine façon, n’a aucun impact sur le fonctionnement cognitif. Mais affirmer a contrario que ces différences moyennes « ont une importance au niveau fonctionnel » comme le fait Jacques Balthazart est pour le moins osé. Si d’aventure c’est le cas, cela reste à démontrer.

En bref, encore une fois l’argument est fallacieux et invalide. Jacques Balthazart instrumentalise de manière trompeuse une étude particulière en passant sous silence les données permettant de comprendre qu’elle n’est pas de nature à soutenir la théorie qu’il défend, et en présentant comme acquis un constat qui ne l’est pas.

IV. Au moins 450 gènes dans toutes nos cellules qui potentiellement, s’expriment de manière différente

Ce que dit Jacques Balthazart selon Mahler et Sastre : « Il y a 100 gènes sur le chromosome Y présents seulement chez l’homme, et 1 500 gènes sur le chromosome X. L’un des deux chromosomes X est inactivé chez les femmes, mais 23 % des gènes échappent à cette inactivation. Au total, on a donc au moins 450 gènes différents dans toutes nos cellules qui, potentiellement, s’expriment de manière différente. »

Voilà que Jacques Balthazart reprend maintenant une partie de l’argument dont j’ai longuement parlé fin 2017, montrant que ses amies Peggy Sastre et Claudine Junien en avaient singulièrement abusé (et que ses bases de calcul étaient erronées). Mais alors qu’en 2017, cette dernière évoquait 100 gènes sur le Y et 250 sur le X, soit 350 au total, on est maintenant passé à 450. Il est vrai que c’est ce qu’elle affirme désormais, par exemple dans une interview publiée par Universcience à l’occasion du 8 mars 2019, où elle ose affirmer qu’environ 350 gènes du X « ne s’expriment pas en simple dose comme chez l’homme mais en double dose chez la femme », cette notion de double dose étant parfaitement contredite par toute la littérature scientifique sur le sujet (voir mon article de fin 2017).

Je ne me lancerai pas ici dans un long développement sur les différences moyennes d’expression de gènes observées entre femmes et hommes dans le cerveau, puisque c’est de cela qu’il est question ici. Il suffit de souligner que Jacques Balthazart est assez prudent pour dire « potentiellement » (il est vrai que les nombreux gènes du Y qui ne s’expriment que dans les testicules voire les spermatozoïdes, par exemple, ont fort peu de chance de s’exprimer « de manière différente » dans le cerveau des hommes), mais qu’alors cet argument n’a plus aucun poids.

Si cette assertion pour le moins vague ne saurait constituer un argument à l’appui de la thèse de la sexuation périnatale des comportements qu’il soutient, c’est aussi parce que :

– l’expression des gènes est fortement dépendante de l’histoire et de l’environnement de chaque cellule, et donc du vécu des personnes,

– une différence moyenne d’expression d’un gène a aussi « potentiellement » pour effet de compenser ou d’empêcher celle d’un ou plusieurs autres (l’exemple du gène XIST en est un exemple éclatant),

– indépendamment de cela, une différence moyenne d’expression d’un gène peut très bien n’avoir aucune conséquence en termes de différences cognitives ou comportementales.

Bref, encore de l’insinuation trompeuse, et toujours pas d’argument précis, ni solide, ni favorisant clairement la théorie de la sexuation périnatale par la testostérone au détriment d’autres explications des différences comportementales observables entre femmes et hommes.

(à suivre)

Odile Fillod

PS : la suite ici

__________________

Notes

[1] Thomas Mahler et Peggy Sastre (propos recueillis par), « Pourquoi les cerveaux masculins et féminins ne sont pas un “mythe” », publié en ligne sur LePoint.fr le 17/04/2019 (accédé le 21/04).

[2] Cf http://www.bioneuro.ulg.ac.be/j-balthazart/activites-actuelles.html consulté le 24/04/2019 : “Je partage actuellement mon temps entre la recherche fondamentale (contrôle hormonal du chant des oiseaux et de la plasticité du cerveau qui y est associée, différenciation sexuelle du cerveau et du comportement chez la caille) et la présentation au grand public de notions concernant les différences sexuelles dans l’espèce humaine et les processus biologiques qui sous-tendent l’apparition de ces différences. J’explique tout particulièrement dans ce cadre les mécanismes qui déterminent ou à tout le moins influencent fortement l’orientation sexuelle (homo- versus hétérosexualité) des hommes et femmes. Cet aspect de mon activité se base sur la rédaction d’articles pour la presse généraliste et sur la présentation de conférences grand public.”.

[3] Pour de premiers exemples de sa lecture superficielle et fortement biaisée des études sortant de son domaine de recherche, voir https://allodoxia.odilefillod.fr/2014/07/23/camion-poupee-jeux-singes/ et https://allodoxia.odilefillod.fr/2017/06/02/max-bird-et-la-biologie-de-lhomosexualite/ (voir aussi cette partie de mes réponses au commentaire posté par lui). Pour avoir une idée de mon travail d’analyse des études relatives à la sexuation biologique du cerveau et des comportements, voir cette conférence donnée le 7 mars 2018 à l’Université de Poitiers (1h07). Sur la question des facteurs biologiques de l’orientation sexuelle humaine, sujet du précédent livre de Jacques Balthazart, voir cette conférence donnée le 7 mars 2019 à l’Université de Genève (24 min). Pour d’autres publications et communications, voir OFillod_Publications et communications_20190510. Il m’est aussi arrivé d’intervenir plus en amont, dans le processus de production de la littérature scientifique elle-même, comme lorsque j’ai fait corriger un article sur les différences entre cerveaux des filles et garçons âgés d’un mois (voir https://twitter.com/ginarippon1/status/974308398400405505 et la correction publiée par les auteur·es de l’article https://digest.bps.org.uk/2018/01/31/sex-differences-in-brain-structure-are-already-apparent-at-one-month-of-age/ – « there was an error in the analyses comparing infant male and female regional brain volume differences. […] No significant differences between males and females were observed after correction for TBV and age »), ou encore avant publication d’un article sur les différences cérébrales entre femmes et hommes adultes (voir les remerciements à la fin de Ritchie et al. 2018).

[4] BALTHAZART J., DE CLERCK A., FOIDART A. (1992) Behavioral demasculinization of female quail is induced by estrogens: studies with the new aromatase inhibitor, R76713, Hormones and Behavior vol.26, p.179-203. Extrait : « In birds, like in mammals, reproductive behavior is sexually differentiated. The nature of this sex dimorphism is however different in the two vertebrate groups. In mammals, it is mainly the capacity to display female sexual behaviors that is differentiated (defeminization of males) but the masculine behavior is also somehow more intense in males than in females exposed to a similar hormonal environment (females are demasculinized) (Gay and McEwen, 1980). In birds, it is by contrast the male sexual behavior which demonstrates a robust sex dimorphism while little or no dimorphism is observed in the female-typical behaviors. […] It is clearly established that these behavioral dimorphisms are not the direct consequence of genetic differences between the sexes but, rather, result from the early exposure to a different hormonal milieu. In quail and chicken, it is largely admitted that the absence of male-type sexual behavior in adult females results from their early exposure to estrogens (Adkins, 1978; Adkins-Regan, Pickett, and Koutnik, 1982; Adkins-Regan, 1983). Females are demasculinized by embryonic estrogens in galliforms. A more complex situation would be present in song birds, in which the perinatal estrogens would demasculinize copulatory behavior (Adkins-Regan and Ascenzi, 1987; Adkins-Regan, 1990) but also masculinize singing (Gurney and Konishi, 1980; Adkins-Regan and Ascenzi, 1987). »

[5] Dans un texte de présentation de son nouveau livre publié le 17/04/2019 sur son site www.bioneuro.ulg.ac.be/nouvelles.html (consulté le 24/04/2019), il écrit ceci : « Il est possible d’inverser le sexe de n’importe quel mammifère en agissant avec des hormones pendant une période brève qui se situe aux alentours de la naissance, soit en traitant les femelles avec de la testostérone soit en empêchant l’action de la testostérone chez le mâle », et déclare ailleurs dans cette interview publiée par Le Point : « La femelle n’est pas un mâle auquel on aurait retranché quoi que ce soit, c’est même tout le contraire : c’est le mâle qui est un dérivé, une femelle modifiée, exposée à la testostérone au stade embryonnaire. »

[6] RUIGROK Amber, …, BARON-COHEN Simon,…, SUCKLING John (2014). A meta-analysis of sex differences in human brain structure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews vol.39, p34-50 (Amber Ruigrok travaille dans l’unité de recherche dirigée par Simon Baron-Cohen). Dans sa conférence TEDx Clermont-Ferrand « Le cerveau a-t-il un sexe ? » faite le 21 juin 2014 (visible sur YouTube), Franck Ramus montre une image tirée de cette étude et la commente en ces termes : « cette image vous montre que les régions en bleu ont des volumes de matière grise plus grands chez les hommes que chez les femmes, en moyenne, alors que les zones en rouge ont des volumes de matière grise plus grands chez les femmes que chez les hommes. Je vais pas passer en détail toutes les régions, mais en gros, il y en a un certain nombre qui sont dans le système limbique, autrement dit ce qu’on pourrait appeler le cerveau émotionnel » (sous-entendu…). Il est plus explicite dans sa conférence « Les différences cognitives entre hommes et femmes : mythes et réalités » faite le 6 juin 2014 à l’ENS dans le cadre de La nuit des sciences : « c’est une méta-analyse, à nouveau, de 16 études qui ont mesuré les volumes de matière grise et de matière blanche localement dans les cerveaux d’hommes et de femmes, donc sur un effectif de 2000 personnes, et vous voyez qu’il y a des différences. En rouge ce sont les régions où les hommes ont des volumes plus grands, et en bleu ce sont les régions où les femmes ont des volumes plus grands. Et je vais pas rentrer dans le détail de toutes les régions qui sont différentes, donc vous voyez en tout cas les régions pour lesquelles les femmes ont un volume plus grand, ça, ça peut pas s’expliquer par la taille plus grande du cerveau des hommes : ça va dans le sens contraire, hein, donc c’est une différence réelle, et globalement, ces régions, on les trouve [surtout] dans ce qu’on va appeler le système limbique, qui est une partie du cerveau qui a surtout trait au traitement des émotions, enfin en particulier au traitement des émotions, à la reproduction, aux besoins basiques, la faim, la soif, et cætera. C’est, on va dire, les principales régions du cerveau qui semblent dimorphiques entre les hommes et les femmes ». De même, dans un article publié en juillet 2014 avec Nicolas Gauvrit dans le magazine Science et pseudo-science, il écrit ceci : « bien d’autres structures ont des volumes différents entre hommes et femmes […] y compris lorsque les différences de volume cérébral total sont prises en compte – ce qui est important puisque les différences de volume total entre les sexes induisent mécaniquement des différences locales (Paus, 2010). De même, une récente méta-analyse d’Amber Ruigrock et ses collègues (2014) regroupant les résultats de milliers de personnes fait le point sur ces dimorphismes et rapporte de nombreuses régions corticales et sous-corticales montrant des différences de volumes de matière grise. Bien que ces analyses ne prennent pas en compte le volume cérébral total, elles montrent des différences de volume de matière grise locale qui vont dans les deux sens : dans certaines régions, ce sont les femmes qui ont plus de matière grise, ce qui ne peut en aucun cas s’expliquer par la différence de volume total. » On retrouve exactement le même argument dans une version raccourcie de cet article publiée par Nicolas Gauvrit seul sur son blog. En réalité, cette méta-analyse est fondée sur les différences rapportées en valeurs absolue pour les volumes totaux, mais pas pour les volumes régionaux. Pour ces derniers, l’article signale l’hétérogénéité des données sources incluses dans la méta-analyse et renvoie aux données supplémentaires en ligne pour plus de détails. L’examen de ces dernières révèle que sur les 16 études dont les résultats ont été moyennés, 3 ont comparé les volumes en valeur absolue, et les 13 autres les ont comparés après prise en compte d’une mesure de volume total (du cerveau, de la boîte crânienne ou de la matière grise selon l’étude). J’ai écrit à Amber Ruigrok pour me le faire confirmer (il était en effet pour le moins étonnant que ces chercheur·es aient ainsi additionné des choux et des carottes), ce qu’elle a fini par faire après m’avoir dans un premier temps répondu qu’aucune des comparaisons n’était basée sur les volumes en valeur absolue. Compte tenu de cette méthodologie, il n’est guère étonnant que nombre des différences rapportées dans cet article, qualifiées de particulièrement « fiables » par Franck Ramus et Nicolas Gauvrit, n’aient pas été retrouvées par des études ultérieures faites plus proprement et sur de gros échantillons. En avril 2017, dans un fil de discussion qu’il avait lancé sur ma page Facebook, Franck Ramus a fini par reconnaître que la méthodologie de cette partie de l’étude n’était « pas idéale », et aussi ceci : « Concernant l’article de SPS [Sciences et Pseudo-sciences], vous avez raison sur le fait que je présente ces différences comme étant absolues, et que ce n’est plus mon interprétation, cela mériterait d’être corrigé. ». A noter qu’il a néanmoins continué à s’appuyer sur cette étude en laissant croire qu’il s’agissait d’une méta-analyse parmi d’autres dans laquelle seraient « synthétisées » les différences neuroanatomiques supposément bien établies (voir par exemple dans http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/ecueils-debat-differences-cognitives-cerebrales-sexes/ publié sur son blog le 27 février 2018 : « de nombreuses différences neuroanatomiques entre les sexes ont été documentées […], et synthétisées dans des méta-analyses (Ruigrok et al., 2014) »).

[7] Pintzka et al. (2015) vont encore plus loin en qualifiant de fausses (en réalité « absentes ») différences entre les sexes celles calculées dans les volumes en proportion du volume intracrânien : « To sum up, the lack of proportionality between neuroanatomical volumes and ICV [intracranial volume] leads to type I errors and detection of sex differences that are not present. […] Rather than detecting differences related to sex, the proportions method detects differences related to ICV, independent of sex. Based on our findings we would generally advise against using the proportions method since this method is only valid for structures that are directly proportionate to ICV, of which there were none. »

[8] Cf dans PodcastScience du 19/12/2015, « Le sexe du cerveau : interview de Franck Ramus » : « Oui effectivement, il y a une difficulté quand même dans la comparaison des cerveaux d’hommes et de femmes qui est cette différence moyenne de volume. […]. Ça veut dire que quand on compare des structures internes ou des structures locales entre les hommes et les femmes, il faut ajuster par rapport au volume global du cerveau. Les manières d’ajuster ne sont pas aussi simples que ce qu’on pourrait imaginer. Il y a des relations d’allométrie entre les tailles des structures locales et des structures globales qui sont loin d’être simples, qui ne sont pas linéaires. Et si on veut vraiment bien ajuster ça, il faut le faire d’une manière un peu sophistiquée statistiquement. Moyennant ça on peut tout-à-fait comparer les cerveaux des hommes et des femmes. »

[9] En 2016, la méta-analyse de Tan et al. portant sur le volume de l’hippocampe concluait à l’absence de différence statistiquement significative (à gauche comme à droite) après ajustement au volume total du cerveau ou du volume intracrânien, et en 2017 celle de Marwha et al. aboutissait à la même conclusion pour l’amygdale. Il faut cependant souligner que dans ces deux études dirigées par Lise Eliot, les auteur·es ont mélangé des études utilisant diverses méthodologies d’ajustement, ce qui n’est pas idéal. Les études faites depuis, notamment celle de Ritchie et al. (2018) sur un très gros échantillon, ne permettent pas de conclure à l’inverse qu’il existe une claire différence moyenne entre femmes et hommes pour ces deux volumes ajustés : pour l’hippocampe elle ne trouve pas de différence statiquement significative, et pour l’amygdale l’effet statistique du sexe (dans le sens H>F), très modeste (d = 0.18 écart-type dans les deux hémisphères du cerveau), n’est pas mécaniquement extrapolable à d’autres populations que celle ici considérée, à savoir des Britanniques âgés de 45 à 75 ans.

[10] Conférence faite le 6 juin 2014 à l’ENS dans le cadre de « La nuit des sciences ».

Merci pour ce travail rigoureux qui permet d’y voir clair.

Bonjour Odile !

Pensez vous faire un compte rendu de cet article [lien hypertexte supprimé] ?

Bonne journée !

Désolée, j’ai enlevé de votre commentaire le lien que vous aviez inclus, qui pointait vers un article d’opinion publié dans le magazine de vulgarisation Psychology Today, car je ne souhaite pas faire de mon site un relais de diffusion de cette prose.

Par ailleurs je ne fais pas des “comptes rendus” d’articles.

Enfin, je souhaite que les commentaires postés sous mes articles concernent ce dont il y est question.

Les suggestions de sujet à traiter peuvent m’être faites via la page “A propos”.

Merci pour votre compréhension.

Egalement désolée.

Je vous prie également de bien vouloir m’excuser pour l’emploi du terme “compte rendu”.

Je pensais que les articles portant sur le même thème, il était pertinent de le placer ici.

J’avais d’abord lu http://sfonline.barnard.edu/neurogenderings/eight-things-you-need-to-know-about-sex-gender-brains-and-behavior-a-guide-for-academics-journalists-parents-gender-diversity-advocates-social-justice-warriors-tweeters-facebookers-and-ever/ de Cordelia Fine, Gina Rippon et Daphna Joel, puis les 8 contrepoints. Gina Rippon avait répondu à David Schmitt “Great to get a proper conversation going!” sur Twitter, je pensais donc qu’elles allaient répondre aux contrepoints, mais elles n’ont toujours pas donné suite. Comme vous êtes spécialiste de ces questions, je me demandais ce que vous en pensiez.

Bien à vous

Je comprends. Ce débat entre Joel/Fine/Rippon et Del Giudice/Puts/Geary/Schmidt porte en effet sur le même thème. Cependant, discuter de la pertinence des arguments des uns et des autres m’emmènerait très loin, bien au-delà des points précis dont je traite dans mon article.

Au-delà de leur utilisation de certaines données concernant les femmes 46XX avec hyperplasie des surrénales, dont je parlerai dans la suite de ma critique de Balthazart, le seul argument des seconds qui porte sur un point dont je parle ici (chap. II) est le suivant : “Many anatomical sex differences are still found once overall brain size is taken into account; moreover, some areas are proportionally larger in females, a fact that becomes apparent after correction (Lotze et al., 2019; Ritchie et al., 2018). Anderson et al. (2019) employed a complex analytic approach to separate anatomical variation into independent components, some of which included areas proportionally larger or denser in females. ”

Dans ce passage, comme il est d’usage dans ce genre d’articles, la question de la convergence de la littérature scientifique existante est oblitérée : on prend 2 ou 3 articles et on dit qu’ils montrent des différences, sans se soucier de savoir si ces articles ont trouvé les mêmes différences ni s’il existe d’autres articles ayant trouvé des résultats encore différents. En l’occurrence, ils citent ici :

– Ritchie et al. 2018 dont je parle, qui diverge d’avec des publications antérieures sur plusieurs points,

– Lotze et al. 2019 dont j’avais choisi de ne pas parler car je n’étais pas certaine de la méthode précise d’ajustement que les auteurs avaient employée,

– Anderson et al. 2019 qui est un genre d’étude tout-à-fait différent.

Je vais dire deux mots sur ces deux études (la seconde dans un commentaire séparé).

1) Pour ce qui est de Lotze et al. 2019, étude menée sur un échantillon de 2838 habitants de l’ouest de la Pomeranie (nord de l’Allemagne), on peut notamment relever que leur table 2 indique, après ajustement au volume total du cerveau (dans cette étude défini comme égal à substance grise + substance blanche + liquide céphalorachidien), un volume moyen de l’hippocampe nettement supérieur chez les hommes (d = 0.47 et d = 0.44 dans les hémisphères gauche et droit respectivement), ce qui est en contradiction frontale avec Fjell et al. 2009 qui trouve une différence dans l’autre sens, et diffère aussi du résultat des autres grosses études citées dans https://allodoxia.odilefillod.fr/wp-content/uploads/2019/05/Balthazart_fig.3.png qui n’ont pas trouvé de différence.

Lotz et collègues savent bien que ce résultat est “embêtant”. Ils ont donc cherché à le “modérer” de manière manifestement post hoc, ce qu’ils font en se servant de l’âge et en subdivisant l’hippocampe : ils signalent que la différence H>F n’est significative que si on compare les sujets de moins de 53 ans en ne considérant que la partie antérieure-inférieure de l’hippocampe, et qu’a contrario, chez les plus de 53 ans et si on ne considère que la partie postérieure-supérieure de la moitié de l’hippocampe située dans hémisphère gauche, on trouve (j’ai envie de dire “on arrive à trouver”) une différence significative dans le sens F>H. Reste que leur résultat sur le volume de l’hippocampe diverge de celui de Ritchie et al. 2018 entre autres. En outre, l’hypothèse qu’ils formulent pour essayer d’expliquer leur résultat par une différence naturelle entre femmes et hommes (c’est le cadre d’interprétation que ces chercheurs privilégient) ne cadre pas bien avec l’idée de différence créée une fois pour toutes par la testostérone prénatale : “It might well be the case that for women hormonal changes after menopause modulate these specifc hippocampal GMV diferences in comparison to men”.

Par ailleurs, ils soulignent eux-mêmes ceci : “In contrast to Ritchie et al., who were speculating about the functional meaning of higher prefrontal GMV [grey matter volume] in men as “regions that showed the largest efects were broadly areas involved in the hypothesized intelligence-related circuit in the “P-FIT” model“, we demonstrated the contrary with females showing larger GMV in the same areas.” J’avais vu ce résultat et avais été tentée de m’en servir dans le passage où je parle de Ritchie et al. 2018, mais m’étais abstenue de le faire car je pense que la méthodologie de cette étude est douteuse, et ne souhaite pas faire ce que je reproche à d’autres, à savoir instrumentaliser une étude fragile.

2) Concernant Anderson et al. 2019, il s’agit d’une étude dont la méthodologie commence à être à la mode, visant à montrer qu’on peut construire, à l’aide d’un système d’apprentissage automatique (machine learning), un modèle mathématique prédisant relativement bien le sexe d’une personne sur la base de données neuroanatomiques. Ici, les auteurs ont réussi à bâtir un modèle prédisant correctement le sexe dans plus de 93% des cas dans un échantillon de 1300 personnes (1014 hommes, 286 femmes) incarcérées dans des prisons du Nouveau Mexique et du Wisconsin.

Pour ce qui est de ce dont il est question ici, à savoir quelles sont précisément les différences neuroanatomiques moyennes entre femmes et hommes, il faut tout d’abord noter que les données qu’ils ont entrées dans leur système sont un mélange de données ajustées et non ajustées (“modulated” et “unmodulated”), sans compter qu’il existe plusieurs options de modulation dans le logiciel qu’ils ont utilisé, portant sur des composantes linéaires et/ou non linéaires, et là on ne sait pas ce qu’ils ont fait. L’article ne contient pas de compte rendu précis des différences trouvées qui permettrait de mettre leurs résultats en regard de ceux d’autres études.

Par ailleurs, cette étude souffre comme d’autres ayant utilisé ce type d’approche d’un risque d’overfitting : il est facile, à l’aide d’un ensemble de variables quelconques si on en a beaucoup sous la main (relativement au nombre de sujets de l’échantillon), de bâtir un modèle mathématique qui marche assez bien sur l’échantillon, mais ce modèle pourrait s’avérer très mauvais sur un échantillon différent.

Le résumé de l’article donne l’impression que leur modèle a été testé sur un autre échantillon et que son efficacité a été “répliquée” : “We also provide a complimentary analysis of a nonforensic healthy control sample and replicate our 93% sex discrimination”. En réalité, ce n’est pas du tout ce qu’ils ont fait.

En fait, ils ont répliqué la méthode de construction d’un modèle prédictif du sexe sur l’autre échantillon (“In order to compare and demonstrate the utility of the described SBM method for classifying sex in a nonincarcerated sample, we applied the same methods described above to the publicly available data set from the Brain Genomics Superstruct Project (www.neuroinfo.org/gsp/). We restricted this sample to right-handed individuals only, yielding a total of n = 1,448 (male/female). This sample was split randomly into training (n = 922; 550 female) and testing (n = 526; 296 female) sets. A total of 30 modulated and 30 unmodulated gray matter components were defined via SBM. Two modulated and two unmodulated components were determined to be noise yielding a total of 56 total components (28 modulated and 28 unmodulated) carried into the final prediction models”.

Il n’est pas extraordinaire d’arriver à construire un modèle à 56 variables donnant une bonne réponse dans 93% des cas sur un échantillon de 922 sujets, et comme leur échantillon d’apprentissage est issu de la même population que leur échantillon de test, il n’est pas extraordinaire non plus que le modèle continue à relativement bien marcher sur ce dernier. Ca commencerait à devenir intéressant pour la question des différence naturelles/universelles entre femmes et hommes s’ils prenaient ce modèle, l’appliquaient sans le modifier à une population complètement différente, et avaient à nouveau un fort % de prédictions correctes, un % supérieur à celui déjà meilleur que le hasard qu’on peut avoir de manière triviale, simplement du fait que les cerveaux des hommes sont en moyenne plus gros que ceux des femmes…

Bonjour Odile.

Je me permets de poster ce commentaire ici et non dans la section “à propos” car il fait directement suite à votre commentaire.

Est ce que cet article présente réellement une méthode de deep learning généralisable pour différencier les cerveaux h/f, ou y a-t-il anguille sous roche ?

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2310012121

Merci pour votre site et ses articles (et commentaires !) passionnants

Cela fait plus de dix ans qu’on sait fabriquer des systèmes capables, sur la base d’imagerie cérébrale fonctionnelle (IRMf), après apprentissage sur une partie d’un échantillon (on présente au système de nombreuses images en lui indiquant pour chacune quel est le sexe de la personne dont elle est issue), de faire une prédiction du sexe assez souvent correcte sur le reste de l’échantillon (on présente au système une image qu’il n’a jamais vue et on lui demande de prédire le sexe de la personne dont elle est issue). Entre 2012 et 2021, des études ont été publiées rapportant des pourcentages de classification correctes allant parfois jusqu’à 87% (à comparer à 50% pour une prédiction faite au hasard), dont 87% avec l’une des méthodes présentées par Smith et al en 2013 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004765/) et 85% avec une autre présentée par Leming & Suckling en 2021 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8456752/). Les systèmes à base de réseaux de neurones artificiels organisés en couches (“deep learning”) sont très performants dans les tâches de classification d’images après apprentissage. En ce sens, l’intérêt de cet article n’est pas qu’il présente une nouvelle “méthode de deep learning […] pour différencier les cerveaux”, même si la méthode employée présente de fait des particularités.

Dans cette nouvelle étude, le système a atteint entre 86.6 % et 94.72 % de classification correcte selon les sessions (une session = une phase d’apprentissage sur un sous-ensemble de l’échantillon d’IRMf suivi d’une phase de test de prédiction sur un autre sous ensemble), avec une moyenne d’environ 90.5 % sur toutes les sessions. C’est donc un peu mieux que dans les études précédentes mais ça ne constitue pas un énorme saut qualitatif. La différence essentielle est que jusqu’à maintenant, soit les articles ne rapportaient pas de résultats de tests faits sur une autre échantillon que celui sur lequel le système avait été entraîné à classer les cerveaux par sexe, ce qui fait que leurs résultats n’avaient pas grande valeur, soit la performance était très décevante. Ainsi, le système de Weis et al 2020 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7444737/) atteignait 75 % de prédiction correcte sur la partie non utilisée de l’échantillon utilisé pour l’apprentissage, et seulement 60 % si on lui demandait de prédire le sexe dans un échantillon indépendant, ce qui n’est pas beaucoup mieux que le hasard et sans doute moins bon que si on avait prédit le sexe sur la seule base du volume du cerveau. Là, avec leur IA entraînée de sorte à produire environ 90 % de classification correcte sur l’échantillon d’apprentissage, les chercheurs atteignent environ 77 % et 78 % de classification correcte sur deux échantillons (occidentaux) indépendants, ce qui est pas mal.

En bref, pour moi ce résultat n’est pas trivial : le système a manifestement réussi à capter des différences moyennes réelles dans le pattern d’activité cérébrale lorsqu’une personne est mise dans un appareil d’IRM et qu’on lui demande de “ne penser à rien” qui considérées ensemble, permettent de deviner nettement mieux qu’au hasard le sexe de la personne. Mais ils n’ont pas créé un système capable de “différencier les cerveaux h/f”, et la généralisabilité de la relativement bonne performance du système (un peu moins de 80 % de classification correcte sur des échantillons indépendants) reste à tester sur d’autres échantillons.

Par ailleurs (ça va sans dire mais ça va mieux en le disant) :

– on ne sait rien de ce qui a créé ces différences moyennes repérées par le système, ce dont les auteurs conviennent eux-mêmes (bien qu’ils soient manifestement plus enclins à penser qu’elles sont naturelles plutôt que forgées par la socialisation et le vécu différents des unes et des autres),

– on ne sait pas quelle est la signification fonctionnelle des différences moyennes repérées par le système mais il ne serait pas étonnant qu’en moyenne, placées dans cette situation, des jeunes femmes occidentales n’aient pas le même type de pensées ou d’émotions que des jeunes hommes occidentaux (les données utilisées dans cette étude portaient sur la plage d’âge 20-35 ans et des personnes états-uniennes pour l’essentiel, avec un petit morceau néerlandais et un des deux échantillons de généralisation qui était allemand, et les différences principalement utilisées par le système pour prédire le sexe se trouvaient dans le réseau du mode par défaut, le striatum et le système limbique).

– obtenir un pourcentage élevé de classification correcte ne signifie pas que les patterns d’activité cérébrale sont très différents, ou en d’autres termes que le sexe rend compte d’une part substantielle de la variance interindividuelle ; comme je l’ai écrit dans Cerveau et stéréotypes de sexe (2024, p.190), “s’il existe entre deux groupes de nombreux traits porteurs d’une petite différence moyenne, le fait que chacune soit petite n’empêche pas qu’on puisse éventuellement deviner assez bien le groupe d’appartenance d’une personne en tenant compte de ses valeurs pour tous ces traits. Mais en sens inverse, la seule connaissance du groupe auquel la personne appartient ne permettra pratiquement en rien de prédire quelles sont ses valeurs pour tous les traits en question. Ainsi, le sexe est un très mauvais prédicteur du profil psychologique d’une personne même si ce dernier peut à l’inverse être un assez bon prédicteur de son sexe”.

Pour finir, certaines personnes semblant avoir conclu de cette étude qu’il était pertinent de parler de dimorphisme sexué fondamental du cerveau humain puisqu’il était possible de distinguer un “cerveau féminin” d’un “cerveau masculin” (bien que comme on l’a vu, la distinction soit ici loin d’être parfaite), j’invite à approfondir la réflexion sur mon dernier point en utilisant Adam Hochman, “Racial classification without race: Edwards’ fallacy”, in Ludovica Lorusso, Rasmus Grønfeldt Winther (dir.), Remapping Race in a Global Context, Routledge, 2021.

Hochman discute de la pertinence de la notion de “races” humaines. Selon lui, en 2009, en utilisant une méthode multivariée basée sur les mesures de différentes dimensions du crâne, des chercheurs ont pu classer avec 84% de succès des crânes masculins en quatre catégories : Noir Américain, Blanc Américain, Japonais ou Amérindien. Il note qu’à première vue, cela peut donner l’impression qu’il est donc pertinent de différencier ces quatre “races” classiques, mais il souligne ensuite ceci : dans la même étude, les chercheurs ont pu classer avec encore moins d’erreurs les crânes de femmes amérindiennes Arikara versus Sioux (87% de prédiction correcte), les crânes d’hommes japonais originaires de la région de Tohoku versus de la région de Nagasaki (94% de prédiction correcte), ou encore ceux d’hommes blancs nés entre 1840 et 1890 versus d’hommes blancs nés entre 1930 et 1980 (96% de prédiction correcte). Cet exemple montre que le fait qu’il soit possible de classer les personnes selon un certain principe de catégorisation basé sur des caractéristiques mesurables ne démontre en rien que cette catégorisation est “naturelle” et ne dit rien de sa pertinence sur le plan scientifique, ni de sa capacité à capturer une image certes simplifiée, mais un tant soit peu représentative de la diversité humaine, ni (autrement dit) de l’ampleur des différences entre les catégories ainsi définies comparativement à la variabilité existant à l’intérieur de chaque catégorie.

merci beaucoup pour votre réponse claire et détaillée

Magistral.

Bonjour Odile,

Je trouve assez étonnant que Nicolas Gauvrit ait laissé son article de blog tel quel (cf note 6).

Cette personne se réclamant du “scepticisme scientifique” devrait, en toute cohérence être en capacité de remettre ses propres propos en question. A-t-il été informé de son erreur d’interprétation ? Si oui, est-ce qu’il a d’autres arguments à apporter ?

Je reste perplexe…

Moi ça ne m’étonne pas : sur le sujet des différence femmes-hommes, je pense que Gauvrit est tellement engoncé dans ses certitudes qu’il est incapable de se remettre en question.

Il a été informé de l’existence du présent billet puisqu’il a commenté un post Facebook de Jacques Balthazart qui s’en plaignait, se disant fier d’avoir été mis par moi “dans le même panier que Jacques Balthazart” dans un autre de mes billets (https://allodoxia.odilefillod.fr/2014/07/23/camion-poupee-jeux-singes).

Comme Balthazart, il n’a jamais répondu à mes critiques. Les deux balaient tout d’un revers de la main en disant d’une part que je me ridiculise en consacrant des pages entières à des extraits de leurs propos qui ne font que quelques lignes (apparemment ils ne connaissent pas la loi de Brandolini), et d’autre part que mes critiques portent sur des détails sans importance. Une petite touche en plus d’accusations vagues non étayées et diffamatoires, du style “la malhonnêteté intellectuelle d’Odile Fillod est absolument affligeante”, et hop ! Le tour est joué, mes critiques peuvent être mises à la poubelle.

Je suis un peu sidéré, quand même…. Ce refus d’entrer dans le débat dans une sincère volonté de trier le vraisemblable du n’importe quoi, ce devrait être plutôt sa démarche, étant donné que c’est ce qu’il prône haut et fort…

Je suis bien d’accord que ça devrait être sa démarche en tant que zététicien et qu’il est complètement en contradiction avec celle-ci, mais c’est ce que je pointe dans le billet déjà cité : sur le sujet des différences femmes-hommes, c’est un autre moteur qui le pousse à écrire et il est manifestement surtout guidé par des croyances préalables bien ancrées.

En même temps, il n y a pas de débat possible car je ne fais que relever de manière factuelle ses erreurs ou inventions. Il n’a donc pas d’autre choix que d’ignorer mes critiques et de tenter de me discréditer en bloc s’il ne veut pas être obligé de reconnaître qu’il a merdé.

Oui, mais peut-être qu’il pourrait trouver dans vos “relevés d’erreurs” quelques erreurs (personne n’est infaillible), ou des possibilités d’interprétations différentes, des angles de vues sur des faits, angles qui ne seraient ni justes ni faux, mais apporteraient une perspective de réflexion différente. C’est plutôt cela que j’entendais pas “débats”.

Bon, à priori, cela ne l’intéresse pas. Je ne n’imagine rien quand à ce qui motive de désintérêt, mais c’est dommage, et peut-être surtout dommage pour lui, finalement.

Je ne sais pas si j’arriverai un jour à trouver l’énergie pour terminer cette série de billets sur les balivernes de Jacques Balthazart concernant la sexuation naturelle du cerveau humain par les androgènes prénataux. La loi de Brandolini est cruelle…

En attendant, je relaie cette méta-analyse des études portant sur les différences structurelles et fonctionnelles cérébrales entre femmes et hommes qui conforte ce qui est exposé dans les parties II et III du présent billet : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421000804.

En voici le résumé (ma traduction) : << Avec l'explosion de la neuroimagerie, les différences entre les cerveaux masculins et féminins ont été analysées de manière exhaustive. Nous synthétisons ici les données de trois décennies d'études par IRM et post-mortem humaines, en mettant l'accent sur les méta-analyses et autres études de grande envergure, qui révèlent collectivement peu de différences de sexe/genre robustes et un historique d'affirmations non reproduites. Le cerveau des hommes est plus gros que celui des femmes dès la naissance, cette différence de taille se stabilisant aux environs de 11 % à l'âge adulte, et cette différence explique d'autres résultats reproductibles : le ratio matière blanche/matière grise, le rapport entre connectivité intra-hémisphérique et connectivité inter-hémisphérique ainsi que les volumes corticaux et sous-corticaux régionaux sont plus grands chez les hommes. Mais lorsque des différences de structure ou de latéralisation sont présentes indépendamment de la taille du cerveau, le sexe/genre ne rend compte que d'environ 1 % de la variance totale. Les différences de connectome et la prédiction multivariée du sexe/genre[*] découlent en grande partie de la seule différence de taille du cerveau et sont peu robustes lorsqu'on passe d'une population à l'autre. En raison d'un taux élevé de fausses découvertes[**], l'étude par IRM fonctionnelle de la réalisation de tâches a en particulier échoué à mettre en évidence des différences d'activation reproductibles entre les hommes et les femmes dans le traitement des informations verbales, celui des informations spatiales et celui des émotions. Dans l'ensemble, les différences cérébrales entre hommes et femmes semblent être insignifiantes et varier d'une population à l'autre. Le cerveau humain ne présente pas de "dimorphisme sexuel".>>

(*) Prédiction du sexe/genre de la personne sur la seule base d’un ensemble de caractéristiques cérébrales mesurées.

(**) Mise en évidence d’une différence ou d’un effet statistiquement significatif du sexe/genre dans une étude préliminaire (souvent réalisée sur un petit échantillon) puis publication d’études ne confirmant pas ce résultat dès lors attribué au hasard (l’échantillon étudié présentait par hasard cette caractéristique particulière) ou à un biais méthodologique.

En bonus, voir également cet article appelant à abandonner l’idée que les capacités de navigation dans l’espace dépendent du volume de l’hippocampe : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763421001251.

Le problème est que nombreux sont ceux qui ont oublié ce que science voulait dire et font de la politique au lieu de science.

Merci Odile pour cet article. Récemment, j’ai de nouveau été confronté à ces arguments de différences sexuées neurologiques (et donc comportementales, pfff), votre travail m’aide à y voir plus clair.