Claudine Junien use depuis deux ans de tout son poids de professeure émérite de génétique et membre de l’Académie nationale de médecine pour diffuser l’idée suivante : la « différence génétique » entre hommes et femmes est égale à 1.5%, une différence selon elle quinze fois plus grande que celle existant en moyenne entre deux hommes, et comparable à celle existant entre le chimpanzé et l’humain. Comme on va le voir, le calcul de ce pourcentage est plus que spécieux dans son principe et complètement erroné dans sa mise en œuvre, et ces deux comparaisons n’ont aucun sens. La mobilisation de cette rhétorique fallacieuse ne peut s’expliquer autrement que par une volonté de défendre à tout prix ce qu’elle appelle « la cause du sexe biologique », ce qui n’est pas sans rappeler certains précédents.

Claudine Junien use depuis deux ans de tout son poids de professeure émérite de génétique et membre de l’Académie nationale de médecine pour diffuser l’idée suivante : la « différence génétique » entre hommes et femmes est égale à 1.5%, une différence selon elle quinze fois plus grande que celle existant en moyenne entre deux hommes, et comparable à celle existant entre le chimpanzé et l’humain. Comme on va le voir, le calcul de ce pourcentage est plus que spécieux dans son principe et complètement erroné dans sa mise en œuvre, et ces deux comparaisons n’ont aucun sens. La mobilisation de cette rhétorique fallacieuse ne peut s’expliquer autrement que par une volonté de défendre à tout prix ce qu’elle appelle « la cause du sexe biologique », ce qui n’est pas sans rappeler certains précédents.

C’est semble-t-il dans la bouche du généticien états-unien Huntington Willard, selon Sarah Richardson (2010), qu’est née en 2005 l’estimation d’une différence génétique entre femmes et hommes comprise entre 1 et 2%, ainsi que l’idée que cette distance génétique était comparable à celle nous séparant du chimpanzé. Il s’exprimait alors dans le cadre de la promotion d’un travail de recherche qu’il venait de publier avec Laura Carrel dans Nature. Cette estimation et cette comparaison faisant des hommes et des femmes deux groupes aussi différents que deux espèces ayant chacune son génome – absentes de l’article scientifique – ont alors été diffusées dans l’espace public anglo-saxon.

En France, c’est dix ans plus tard que cette rhétorique a fini par sortir de la confidentialité. Suggérée par la « journaliste scientifique » Peggy Sastre avant d’être développée et légitimée par la généticienne Claudine Junien (avec un petit coup de pouce de Nicolas Gauvrit, mathématicien et chercheur en mathématiques appliquées à la psychologie cognitive), elle est activement mobilisée par les mêmes pour défendre l’idée que les différences biologiques liées au sexe sont à l’origine de différences essentielles entre femmes et hommes, y compris (voire surtout) des différences psychologiques.

Je présente dans ce qui suit une histoire du développement de cette rhétorique, et montre pourquoi elle est multiplement et profondément fallacieuse. Les lecteur·ices déjà bien informé·es ou simplement pressé·es pourront sauter directement à la deuxième partie, voire à la troisième et dernière partie en utilisant le plan ci-dessous. Pour les autres, j’expose dans une première partie les éléments de génétique nécessaires à la bonne compréhension de la suite.

Au-delà du contexte de la critique des propos de Claudine Junien, j’espère que cette première partie sera plus généralement utile aux personnes qui en sont restées aux idées prévalant dans les années 1990, et qui les transmettent pour certaines encore aujourd’hui à leurs élèves. Mon fils en 3ème cette année vient ainsi d’apprendre en cours de SVT que « l’information génétique est l’information héréditaire portée par l’ensemble des gènes sur les chromosomes », qu’un gène est « une portion d’ADN qui détermine un caractère », que le « patrimoine » génétique de l’être humain contient « 30 000 gènes », et que nous avons « 98.8% de notre information génétique en commun avec le chimpanzé » [1]. Comme on va le voir, tout cela est faux.

_____________________

Plan

PARTIE 1 – PREREQUIS DE GENETIQUE

Vocabulaire et notions de base

Caryotypes et spécificités du X et du Y chez l’humain et le chimpanzé

Zoom sur la région spécifique au chromosome Y humain

Nombre de gènes et taille du génome humain

Eléments de génomique comparative

Variabilité génétique humaine

Signification fonctionnelle d’un pourcentage de différence entre génomes humains

Différence génomique entre humains et chimpanzés

PARTIE 2 – BREVE HISTOIRE DE L’ARGUMENT DE CLAUDINE JUNIEN

Début des années 2000 : Mattei, Ginger et compagnie

2005 : Carrel et Willard publient des données à prendre avec des pincettes

Publicité/communication des résultats de Carrel et Willard

Relais fantasque de l’étude de Carrel et Willard dans les médias anglo-saxons

Relais plus factuel dans les médias français, faux et trompeur par Peggy Sastre

2006 : mise en question de la portée des résultats de Carrel et Willard

2008 : confirmation de la portée limitée des résultats de Carrel et Willard

Peggy Sastre enfonce néanmoins le clou, puis Claudine Junien arrive en renfort

Le fameux argument arrive dans la bouche de Claudine Junien

Déploiement de l’argument choc

PARTIE 3 – POURQUOI C’EST MULTIPLEMENT FAUX ET INEPTE

Calcul de la « différence génétique » entre femmes et hommes

Prise en compte des niveaux d’expression

Comparaison avec la différence entre deux humains de même sexe

Comparaison avec la différence entre humain et chimpanzé

PARTIE 1 – PREREQUIS DE GENETIQUE

Vocabulaire et notions de base

Chez l’humain comme chez le chimpanzé, l’information génétique contrôlant le fonctionnement des cellules est portée par des molécules d’acide désoxyribonucléique (ADN). L’ADN est contenu en quasi-totalité par les chromosomes présents dans le noyau des cellules (ADN nucléaire), mais il en existe également une petite partie dans les mitochondries, des organites présents dans le cytoplasme des cellules (ADN mitochondrial).

Au départ, le bagage génétique d’un humain ou d’un chimpanzé est constitué d’un mélange de celui présent dans l’ovule de sa génitrice et de celui présent dans le spermatozoïde de son géniteur, chacun correspondant en principe à environ la moitié du bagage génétique présent dans leurs cellules somatiques respectives. Cependant, il arrive que l’ADN d’un gamète comporte une variante génétique absente des cellules somatiques, dont l’individu « hérite » alors bien qu’elle soit absente du bagage génétique de ses géniteurs (on parle dans ce cas de « mutation de novo »).

En dehors des mutations aléatoires ou des erreurs de copie pouvant affecter certaines lignées cellulaires au cours de la vie (ou beaucoup plus rarement toutes les cellules de l’individu, lorsque cela se produit juste après la formation de l’œuf qui est à son origine), toutes les cellules somatiques d’un individu sont en principe dotées du même bagage génétique. Dans le cas contraire, appelé chimérisme, très rare chez l’humain au moins, l’individu est formé de plusieurs populations de cellules génétiquement distinctes, typiquement suite à la fusion très précoce de deux œufs.

Les molécules d’ADN sont faites de très longs brins constitués d’une succession de ce qu’on appelle des nucléotides, chaque nucléotide contenant une base azotée. Ces bases azotées sont de quatre types différents, dont les initiales des noms sont A, C, G et T. De ce fait, l’information génétique portée par l’ADN peut être vue comme un code écrit à l’aide de ces quatre lettres. La longueur d’un morceau d’ADN est exprimée en nombre de bases (ce qui équivaut donc à un nombre de nucléotides ou à un nombre de « lettres » dans le « code génétique »), deux unités de mesure courantes étant le kilobase (kb) et le mégabase (Mb), égaux à 1000 bases et 1 million de bases respectivement.

Un gène est une séquence d’ADN susceptible d’être transcrite en ARN. L’ARN est une séquence de nucléotides qui est la copie du code de l’ADN source, avec simplement des ‘U’ à la place des ‘T’. Si l’ARN produit par la transcription d’un gène est de l’ARN messager (ARNm), il sera exporté vers le cytoplasme de la cellule pour être traduit en protéine, et le gène est dit « codant pour une protéine », ou plus simplement codant. Sinon, le gène est dit non codant, et l’ARN produit peut jouer un rôle dans la régulation de la transcription de l’ADN, la maturation des ARN (voir plus bas) ou encore la maintenance du génome, ou bien n’avoir aucune fonction. On pense en effet qu’il existe une sorte de « bruit transcriptionnel » à l’intérieur des cellules, à savoir une transcription aléatoire et en très petite quantité de portions de l’ADN ne jouant aucun rôle biologique.

On trouve aussi dans la partie non codante de l’ADN ce qu’on appelle des pseudogènes, qui sont des reliquats de gènes devenus non fonctionnels à cause de mutations délétères, ou qui proviennent de la réinsertion accidentelle dans le génome de séquences d’ADN issues d’une transcription inverse de brins d’ARNm. Les pseudogènes sont réputés inactifs, mais ils ne sont pas nécessairement dépourvus de fonction pour autant. On a ainsi observé que dans certains cas, un pseudogène pouvait agir comme un leurre vis-à-vis de mécanismes biologiques empêchant l’expression d’un gène auquel il ressemble : ils sont pris pour cible en même temps que ce dernier, qui de ce fait est relativement « épargné ».

Après la transcription en ARN d’une séquence d’ADN (notamment si elle est codante, mais cela arrive pour certaines non codantes), des parties appelées introns sont excisées pour ne laisser que ce qu’on appelle les exons, et ceux-ci sont ensuite « collés » ensemble pour former l’ARN mature. Ce processus d’excision/collage après transcription est appelé épissage. L’épissage ne respecte pas toujours l’ordre initial des exons et ne les inclut pas toujours tous dans l’ARN mature : le cas échéant, l’épissage est dit alternatif. La succession des codons (séquences de trois nucléotide) d’un ARNm mature est ainsi déterminée non seulement par la succession des bases du gène mais aussi par l’épissage, et cette succession des codons détermine ensuite celle des acides aminés constituant la protéine qui sera issue de la traduction de l’ARNm. Du fait des possibilités d’épissage alternatif, un même gène codant peut donc coder pour plusieurs protéines différentes, et la composition finale des protéines formées par la traduction de l’ARNm dépend en outre d’autres facteurs de l’environnement de la cellule. Une protéine donnée intervient ensuite, souvent en intéraction avec d’autres, dans le développement ou le maintien d’un ou plusieurs « caractères » de l’individu, l’ensemble de ceux-ci étant appelé son phénotype.

Un gène est dit exprimé lorsque l’information qu’il contient est utilisée pour la synthèse de son produit final. Le niveau d’expression d’un gène non codant est mesuré par la quantité de l’ARN issu de sa transcription, et celui d’un gène codant est idéalement mesuré par la quantité produite de protéine(s) correspondante(s), mais est souvent estimé indirectement par la mesure de la quantité d’ARNm issu de sa transcription. Le niveau d’expression d’un gène peut être mesuré à l’aide de différentes techniques, donnant des résultats pouvant être différents, et cela nécessite des manipulations complexes effectuées sur des cellules extraites du corps.

Au sein d’un individu, tous les gènes ne sont pas exprimés dans toutes les cellules, et l’épissage ainsi que le niveau d’expression d’un gène sont également variables. L’expression d’un gène dépend de l’environnement physico-chimique interne à la cellule et des signaux qu’elle reçoit, et est soumise à des régulations complexes opérées par d’autres parties de l’ADN, ainsi que par des molécules présentes autour de l’ADN. L’expression d’un gène dans une cellule donnée dépend ainsi non seulement du reste du bagage génétique de l’individu et de la localisation de la cellule dans son corps, mais aussi de son histoire développementale et de ses interactions avec son environnement.

Caryotypes et spécificités du X et du Y chez l’humain et le chimpanzé

Les êtres humains sont la plupart du temps dotés de 46 chromosomes formant 23 paires : les paires d’autosomes (chromosomes semblables) numérotés de 1 à 22, et une paire de chromosomes pouvant être différents (hétérochromosomes), appelés X et Y chez les mammifères. Notre génome est dit diploïde, fait de la réunion de deux génomes dit haploïdes, l’un hérité de notre génitrice et l’autre de notre géniteur, chaque génome haploïde contenant en principe une copie des 22 autosomes et un hétérochromosome. L’ADN mitochondrial est quant à lui hérité uniquement de la génitrice.

Les personnes ordinairement appelées « femmes » ont le plus souvent un caryotype 46,XX, soit 46 chromosomes dont deux X, et celles appelées « hommes » un caryotype 46,XY. Les chimpanzés, dont le génome est également diploïde, sont quant à eux en principe dotés de 48 chromosomes formant 24 paires : les paires d’autosomes numérotés 1, 2a, 2b, puis 3 à 22, et une paire d’hétérochromosomes. Une femelle chimpanzé a en principe un caryotype 48,XX et un mâle un caryotype 48,XY.

Dans les deux espèces, les gènes du chromosome Y sont répartis en deux groupes : ceux des régions pseudo-autosomiques (PAR), et ceux de la région « spécifique aux mâles » (MSY), autrefois appelée région non recombinante (NRY). A l’instar des autosomes, les régions PAR1 et PAR2 situées aux extrémités du Y peuvent se recombiner avec les régions correspondantes du chromosome homologue – en l’occurrence le X – lors de la production des spermatozoïdes. Les gènes des régions PAR, dont 19 gènes codants selon HGNC (11/2017), sont donc les mêmes sur le Y et sur le X. En revanche, la région MSY a perdu sa capacité de recombinaison avec le X et son évolution a de ce fait divergé de celle du X. Accumulant les mutations défavorables, elle a perdu une grande partie des gènes ancestraux (97% chez l’humain selon Bellott et al. 2014). Le X s’est quant à lui bien maintenu, car les deux X se recombinent lors de la production des ovocytes. Par ailleurs, de nouveaux gènes sont apparus sur le X et le Y au cours de l’évolution. Ils semblent particulièrement impliqués dans le fonctionnement des testicules (Bellott et al. 2014), certains gènes portés par le X ne s’exprimant même que dans ceux-ci.

Comme ceux des autosomes, les gènes portés par le chromosome X ont des fonctions très diverses et s’expriment plus ou moins selon les tissus. Par ailleurs, le chromosome X contient un gène non codant très important appelé Xist. Il s’exprime systématiquement sur l’un des deux chromosomes X présents dans les cellules XX (de même que sur tout chromosome X surnuméraire dans le cas où l’individu possède deux X et un Y, ou trois X ou plus, ou encore deux X et deux Y). Son expression a pour effet de faire se recroqueviller le chromosome X qui le porte, empêchant une grande partie de ses gènes de s’exprimer. Le X concerné est alors dit inactivé bien que certains de ses gènes s’expriment, notamment ceux des régions PAR.

Zoom sur la région spécifique au chromosome Y humain

Il reste dans la région MSY des gènes homologues à des gènes du X, c’est-à-dire issus d’un gène ancestral commun, mais qui sont devenus différents. C’est notamment le cas du gène Sry, dont l’homologue sur le X est appelé Sox3. Sa présence est un facteur clé de la sexuation biologique : toutes choses égales par ailleurs, si l’environnement et le reste du bagage génétique sont habituels, l’individu développe des testicules s’il est porteur du gène Sry, et des ovaires sinon.

Selon l’étude approfondie de la région MSY humaine publiée par Jangravi et al. (2013), celle-ci comprend environ 95% de la longueur du Y, mais seulement « environ 40 » gènes codant pour des protéines (44 selon HGNC 11/2017). Parmi eux, 29 semblent ne s’exprimer que dans les testicules, les spermatozoïdes ou leurs précurseurs [2]. Sur les 63 gènes codants actuellement recensés sur le Y humain (Ensemble v90 ; HGNC 11/2017), seuls 44 sont donc spécifiques au Y, et parmi eux seulement 15 semblent s’exprimer ailleurs que dans les testicules et les gamètes masculins.

Jangravi et al. (2013) passent en revue les liens identifiés ou suggérés par des études publiées antérieurement entre les gènes de la région MSY et des traits ou pathologies. Ces liens concernent le développement des testicules et leur fonctionnement (spermatogénèse, tumeur des cellules germinales…) ainsi que la prostate. Seules quatre mentions relatives à des gènes de la région MSY concernent d’autres parties du corps.

La première concerne le gène KDM5D. Il code pour un précurseur de l’antigène H-Y, qui est une source potentielle de réaction du système immunitaire. Cet antigène semble être impliqué dans le risque plus élevé de rejet d’une greffe de moelle épinière par une femme quand le donneur est un homme. Il pourrait également induire un ciblage parfois délétère de certaines cellules des fœtus masculins par les lymphocytes T de leur gestatrice (Linscheid et Petroff 2013).

La seconde concerne le gène PCDH11Y, qui comme PCDH11X, son homologue sur le X (à 98.1% selon les auteur·es), a un haut niveau d’expression dans la moelle épinière et le cerveau des fœtus selon les auteur·es (référence citée : Yoshida et Sugano 1999). Les auteur·es évoquent uniquement l’observation du cas d’un garçon dont les gènes PCDH11X et PCDH11Y portaient tous deux une délétion et qui présentait un retard de langage. Il avait été postulé que cela altérait chez lui l’épissage et par conséquent l’expression de ces deux gènes. Les auteur·es soulignent que ces deux gènes sont absents chez le chimpanzé, « ce qui étaye l’hypothèse selon laquelle ils ont pu jouer un rôle significatif dans la transition vers le développement du langage et du cerveau des humains modernes » (p. 13).

La troisième concerne les gènes TBL1Y et NLGN4Y, dont une analyse comparée des variantes génétiques trouvées chez 146 autistes et 102 contrôles « d’origine euro-américaine » a « suggéré » un rôle dans les troubles autistiques (référence citée : Serajee et Hug 2009), ce qui pourrait contribuer à la prévalence plus grande de l’autisme observée chez les garçons que chez les filles. Les auteur·es signalent que la contribution du chromosome Y au développement de l’autisme est également suggérée par le fait que les personnes de caryotype 47,XYY ont « souvent un phénotype autistique », ainsi qu’environ 30% de celles de caryotype 48,XXYY selon une étude menée sur 95 d’entre elles (références citées : Fryns et al. 1995 et Tartaglia et al. 2009).

La quatrième et dernière mention concerne plusieurs gènes de la région MSY (dont USP9Y, DDX3Y, RPS4Y1 et EIF1AY) qu’on a trouvé nettement « surexprimés » dans le muscle cardiaque chez des hommes ayant eu un infarctus et atteints d’une maladie du muscle cardiaque particulière, causant une dilatation des cavités du cœur. Selon les auteur·es, les gènes spécifiques au Y pourraient ainsi être à l’origine de différences entre femmes et hommes dans les troubles cardiaques. Cela pourrait aussi être le cas du gène Xist, qui si l’on en croit l’étude citée (Heidecker et al. 2010) est hautement surexprimé chez les femmes de leur échantillon atteintes de la même pathologie.

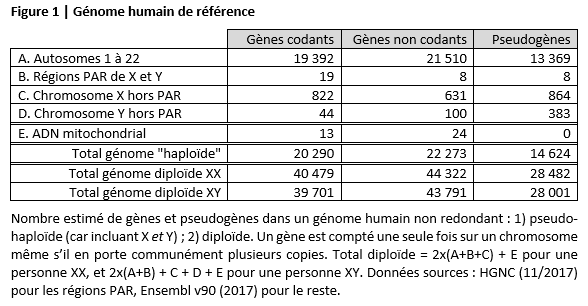

Nombre de gènes et taille du génome humain

Bien que l’« achèvement » de son séquençage ait été annoncé en 2004 (International Human Genome Sequencing Consortium 2004), la description du génome humain est un travail toujours en cours. Outre que sa variabilité au sein de l’espèce n’est que partiellement documentée, certaines de ses portions complexes restent mal décrites, et l’identification de tous les gènes reste en cours. En effet, on ne sait pas directement « décrypter » l’ADN, c’est-à-dire le « lire » en déterminant avec certitude le type de chaque séquence identifiée. La construction d’un génome de référence et la catégorisation des séquences qui le constituent est un processus très complexe, en partie fondé sur des calculs de probabilités, et la distinction entre gènes codants, gènes non codants et pseudogènes n’est pas toujours aisée. Kim et al. (2014) ont ainsi trouvé que 140 séquences référencées comme étant des pseudogènes, 9 gènes référencés comme non codants et 34 autres morceaux d’ADN censés ne pas être codants semblaient pourtant coder pour des protéines.

De ce fait, même le nombre de gènes codants fait encore l’objet d’estimations variables. Leur nombre estimé tend à diminuer au fil du temps : de « environ 30 000 » en 2001, il est ainsi passé à « 20 000 à 25000 » en 2004, puis environ 21 000 en 2007, l’estimation actuelle la plus consensuelle étant d’environ 20 300 (Ensembl 2017). Ce nombre pourrait toutefois encore baisser notablement, car pour environ 15 % des gènes jugés codants, il manque encore la preuve expérimentale de la production effective de protéines issues de leur transcription (selon www.humanproteomemap.org accédé en novembre 2017, données issues de Kim et al. 2014). Par ailleurs, on ne sait pas quel pourcentage de l’ADN non codant (qui représente plus de 98 % de notre génome) exerce une influence biologique. Son estimation fait débat, allant de 10 % jusqu’à plus de 80 % selon certain·es chercheur·es.

Dans la base de référence Ensembl, le décompte du nombre total de gènes est basé sur un génome haploïde sauf pour les hétérochromosomes, et non redondant sauf pour les régions PAR, auquel est ajouté l’ADN mitochondrial. En d’autres termes, les gènes du X et du Y sont tous deux comptés, et ceux des régions PAR, communs aux deux hétérochromosomes, sont comptés à la fois sur le X et sur le Y. En revanche, un gène porté par une paire d’autosomes n’est compté qu’une fois, de même qu’un gène dont plusieurs copies peuvent éventuellement être présentes les unes à la suite des autres sur un chromosome donné. Il faut savoir que de telles duplications de gènes sont fréquentes dans le génome humain, et peuvent inclure un grand nombre de copies. Par exemple, 6 gènes de la famille TSPY sont recensés dans la région MSY humaine (HGNC 11/2017), mais 27 à 40 exemplaires des gènes de cette famille sont habituellement présents chez les porteurs du chromosome Y (Jangravi et al 2013).

Avec ce mode de calcul, Ensembl v90 (2017) décompte 20 309 gènes codants : 19 392 sur les autosomes, 841 sur le X et 63 sur le Y (dont 19 dans les régions PAR selon HGNC 11/2017), et 13 dans l’ADN mitochondrial. Malgré ce petit nombre, plus de 200 000 transcrits de gènes codants différents sont répertoriés, la plupart des gènes humains étant sujets à épissage alternatif. Les gènes non codants sont quant à eux estimés à 22 281 : 21 510 sur les autosomes, 639 sur le X et 108 sur le Y (dont 8 dans les régions PAR selon HGNC 11/2017) et 24 dans l’ADN mitochondrial, et les pseudogènes à 14 632 : 13 369 sur les autosomes, 872 sur le X et 391 sur le Y (dont 8 dans les régions PAR selon HGNC 11/2017), et aucun dans l’ADN mitochondrial. Le tableau ci-après synthétise ces décomptes et reconstitue des totaux en évitant le comptage en double des gènes de PAR1 et PAR2.

En ce qui concerne la longueur totale du génome selon Ensembl v90 (2017), elle est d’environ 3106 Mb : 2897 Mb sur les autosomes, 156 Mb sur le X, 57 Mb sur le Y et moins de 17 kb dans l’ADN mitochondrial.

Eléments de génomique comparative

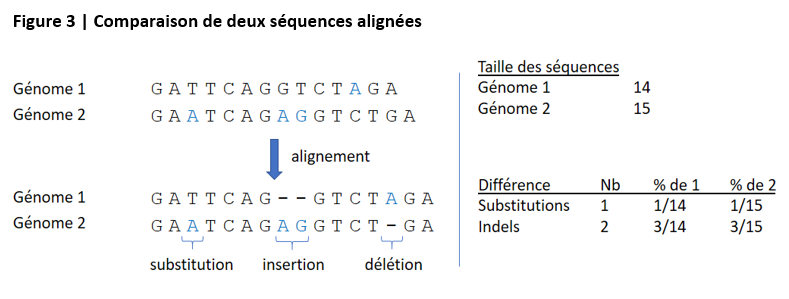

Les différences entre deux génomes peuvent être issues de l’accumulation de mutations ponctuelles ou de réarrangements génomiques de plus grande ampleur intervenus au cours de leur histoire. Dans une perspective évolutive, ce qu’on appelle habituellement une mutation est soit la substitution d’un nucléotide à un autre (une « lettre » est changée), soit la délétion ou l’insertion d’un nucléotide au sein d’une séquence d’ADN (suppression ou ajout d’une « lettre »). Lorsqu’on compare les génomes d’individus de la même espèce, si une base présente au sein d’une séquence donnée du génome de référence fait parfois l’objet d’une substitution par une autre, cette variation est appelée un SNP (pour single nucleotide polymorphism).

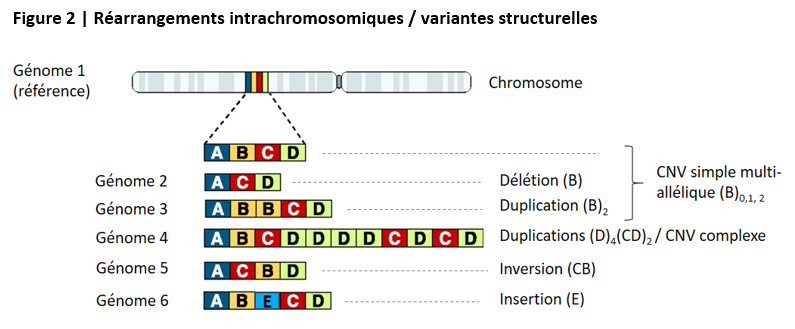

Les réarrangements génomiques incluent la délétion ou l’insertion d’un segment d’ADN, l’inversion de l’ordre d’une suite de segments, le déplacement d’un segment sur une autre partie du même chromosome (transposition), et la recopie de segments sur le même chromosome (duplication). Lorsqu’on compare les génomes d’individus de la même espèce, si un segment d’au moins 50b de long est parfois dupliqué (une ou plusieurs fois) ou au contraire absent chez certains, cette variation est appelée un CNV (pour copy-number variant). La figure ci-après représente les grands types de réarrangements génomiques intrachromosomiques et leur traduction en termes de variabilité structurelle lorsqu’on compare des génomes d’individus de la même espèce.

Les réarrangements génomiques peuvent également impliquer plusieurs chromosomes : échange de segments entre deux chromosomes (translocation), fusion de deux chromosomes, ou au contraire fission d’un chromosome. Ainsi, le chromosome 2 humain est manifestement issu de la fusion de deux chromosomes qui étaient présents chez notre dernier ancêtre commun avec le chimpanzé, qui sont restés séparés chez ce dernier – d’où la numérotation 2a et 2b adoptée pour ceux-ci.

Compte tenu de toutes ces possibilités, ainsi que de la combinaison possible de plusieurs modifications portant sur un site donné du génome (ex : duplication d’une séquence dont certaines bases sont en outre substituées, translocation d’une séquence en outre inversée, etc), la comparaison de deux génomes est un exercice complexe. Outre ses nombreuses difficultés techniques, cet exercice nécessite l’emploi de logiques différentes selon les aspects du génome que l’on souhaite comparer, et la quantification de la différence entre deux génomes dépend de la logique adoptée.

Une étape préalable est l’alignement des deux génomes, qui consiste à retrouver les séquences d’ADN qui se correspondent « assez bien » à condition d’autoriser des « petits » trous, ces séquences étant présumées avoir un ancêtre commun ayant subi des mutations. Après alignement de ces séquences deux à deux, on peut quantifier les substitutions de nucléotides et les « petites » insertions/délétions (appelées indels) existant en leur sein. La figure ci-après illustre le principe général de la démarche.

La comparaison en termes de « petites » différences entre deux séquences alignées ne quantifie que l’un des aspects de la différence entre les deux génomes, puisqu’elle exclut par construction les séquences non alignées et ne tient pas compte des différences de plus grande ampleur induites par des réarrangements génomiques (duplications, translocations,…).

Lorsqu’on quantifie les différences entre génomes de deux espèces, c’est en général dans une perspective de biologie évolutive, pour estimer le temps écoulé depuis leur divergence et tenter de reconstituer leurs histoires évolutives respectives. Dans ce cadre, on s’intéresse séparément à tel ou tel type de région du génome (ex : portions codantes vs non codantes ; autosomes vs régions non recombinantes des hétérochromosomes ; chromosome Y vs ADN mitochondrial) et tel ou tel type de différences entre eux (ex : substitutions de nucléotides vs indels de grande taille). En fonction de ces choix, le pourcentage de différence varie, ainsi que le type d’information apportée par ce calcul. Il en est de même lorsqu’on quantifie la différence entre génomes de plusieurs populations humaines dans le cadre des recherches en génétique des populations.

Une partie du génome qui est variable au sein de l’espèce, c’est-à-dire présentant des variantes différentes selon les individus, est appelée un polymorphisme. Dans le contexte de l’étude de la variabilité génétique humaine, une variante génétique trouvée chez moins de 1% des personnes, ce qui est une anomalie statistique selon le seuil conventionnel habituel, est communément appelée une mutation. Cette distinction conventionnelle est peut-être appelée à disparaître car une variante rare au sein d’une population donnée peut l’être moins dans une autre, et aussi parce que cet emploi du mot mutation est source de confusions : il conviendrait de le réserver aux modifications apparaissant au cours de l’histoire d’une lignée d’individus ou de cellules (Karki et al. 2015).

Tous les grands types de variations génétiques existent au sein de l’espèce humaine, y compris des variations très macroscopiques en termes de caryotype. Selon Genetics Home Reference (2017), les plus fréquentes parmi ces dernières sont le caryotype 47,XXY (entre une 0.1 et 0.2 % des personnes), la trisomie 21 (environ 0.125 %), les caryotypes 47,XXX et 47,XYY (environ 0.05 % chacun) et le caryotype 45,X0 (environ 0.02 %). Par ailleurs, certaines personnes XX ont un morphotype plutôt masculin (typiquement en cas de translocation du gène Sry sur le X ou sur un autosome), certaines personnes XY ont un morphotype plutôt féminin (typiquement en cas de possession d’une mutation génétique les rendant complètement insensibles aux androgènes), et d’autres encore ont un morphotype ambigu. La possession d’organes génitaux ambigus à la naissance, souvent estimée à moins de 0.02 % des naissances, ne constitue qu’un très petit sous-ensemble des nombreuses variantes de la sexuation chromosomique, gonadique et génitale humaine, concernant de l’ordre de 0.4 % à 1.7 % des personnes selon la définition de l’intersexuation retenue et selon les estimations (Blackless et al. 2000 ; Hull 2003 ; Fausto-Sterling 2003 ; Lee et al. 2016).

Les SNP sont les variations entre deux humains les plus fréquentes, et de loin les plus nombreuses en termes de nombre de sites de variation génétique identifiés. Les CNV sont également des variations fréquentes, beaucoup moins nombreuses que les SNP mais couvrant un plus gros pourcentage du génome en nombre de bases, car un seul site de variation de type CNV peut couvrir à lui seul plusieurs centaines, milliers ou même dizaines de milliers de bases, alors qu’un SNP ne touche par définition qu’une seule base.

Une estimation communément admise depuis le début des années 2000 est qu’en moyenne, l’ADN de deux humains de même sexe pris au hasard diffère d’environ 0.1 % en termes de SNP (nombre de différences d’une seule base entre eux / nombre de bases dans un génome haploïde). En particulier, les comparaisons faites en 2007 et en 2010 entre le génome du généticien Craig Venter et un génome de référence, ainsi qu’entre ses deux génomes haploïdes, ont donné à chaque fois 0.1 % de différence (Levy et al. 2007 ; Pang et al. 2010). L’étude de 2007 a estimé la différence en termes de variantes structurelles à 0.4% (exprimée en nombre de bases différentes rapporté au nombre total de bases), mais celle de 2010 faite à l’aide de nouvelles techniques l’a estimée à 1.5%. Les variantes structurelles étant plus complexes à étudier et explorées depuis moins longtemps que les SNP, leur contribution à la variabilité génétique fait l’objet d’estimations plus variables.

Redon et al. (2006) a fait date dans l’exploration des variantes structurelles. Les auteur·es ont recherché chez 270 personnes d’origine européenne, africaine ou est-asiatique les CNV longs de 1 kb ou plus, et estimé qu’ils couvraient au total 360 Mb, soit 12 % du génome. Sur la base de cette étude, il a été estimé qu’ils créaient une différence moyenne de 0.4% entre les génomes de deux personnes (Rotimi & Jorde 2010). L’étude de Conrad et al. (2010) étendue à 450 personnes a permis de valider 8 599 CNV de 500b ou plus, et d’observer qu’ils concernaient 5.5% des gènes codants et 12.5% de tous les gènes. En comparant deux à deux les génomes de 41 personnes de leur échantillon, les auteur·es ont trouvé que ces CNV créaient en moyenne 0.78 % de différence entre elles. Comme le soulignent Zarrei et al. (2015), cette étude est limitée par son manque de prise en compte des petits CNV et par l’utilisation d’un échantillon de populations assez restreint.

En 2008, le projet international « 1000 Genomes » a été lancé pour améliorer la connaissance de la variabilité génétique humaine en constituant un référentiel des variations existantes plus vaste et moins eurocentré que ceux alors disponibles. Les génomes de 2504 personnes originaires de vingt-six populations de cinq régions du monde (661 d’Afrique, 504 d’Asie de l’Est, 503 d’Europe, 489 du sous-continent indien et 347 d’Amérique) ont finalement été séquencés et analysés dans ce cadre.

A partir de cette analyse, les chercheur·es ont estimé que le génome d’un être humain présentait « typiquement 4.1 millions à 5.0 millions de différences avec le génome humain de référence », dont 99.9% de SNP et d’indels courts (1 à 50 bases), mais également des variantes structurelles plus conséquentes affectant plusieurs millions de bases (The 1000 Genomes Project Consortium 2015). Le nombre médian de différences en termes de SNP au niveau des autosomes allait de 3.53 millions pour le groupe originaire d’Europe à 4.31 millions pour le groupe d’origine africaine – ce qui correspond d’après mon calcul à environ 0.12% à 0.15% de différence en nombre de bases rapporté à la longueur des autosomes.

Dans un article issu des mêmes travaux mais focalisé sur les variantes structurelles (Sudmant et al. 2015), les auteurs disent estimer la quantité médiane de variantes structurelles portées par un individu à 18.4 Mb par génome diploïde – soit d’après mon calcul environ 0.3% de différence par rapport au génome de référence, rapportée à la longueur d’un génome diploïde (environ 2 x 3100 Mb). Comme le soulignent Zarrei et al. (2015), la force de cette étude est de couvrir un large échantillon de populations diverses, mais sa portée est limitée par la capacité réduite de la technique utilisée à détecter les CNV de grande taille.

A la lumière de ma revue de la littérature scientifique disponible, il apparaît que l’idée commune selon laquelle il existe en moyenne entre deux humains de même sexe 0.1% de différence en termes de SNP et 0.4% de différences structurelles est mal étayée, et il paraît raisonnable de supposer que ces deux pourcentages sont légèrement sous-estimés. Des projets sont toujours en cours dans plusieurs pays afin d’améliorer la documentation de la variabilité génétique humaine par l’analyse des génomes d’un grand nombre d’individus.

Signification fonctionnelle d’un pourcentage de différence entre génomes humains

Si l’estimation de la différence moyenne entre les génomes de deux humains pris au hasard est fréquemment mobilisée dans le cadre de la vulgarisation scientifique ou à des fins politiques, elle n’est en revanche pas un élément d’étude en soi, car l’exprimer par un chiffre unique revient à agréger des variations dont l’origine, la nature et les conséquences fonctionnelles sont très différentes. A fortiori, calculer « la » différence génétique entre femmes et hommes n’a pas d’intérêt, et n’est d’ailleurs l’objet d’aucun article scientifique. Tout au plus fait-elle (rarement) l’objet de considérations oiseuses en marge d’une publication [3].

En particulier, on ne peut déduire de l’ampleur d’une différence dans l’ADN (que celle-ci soit exprimée en nombre bases ou en nombre de gènes différents) ni l’ampleur de la différence induite en termes d’ARN, ni celle de la différence induite en termes de protéines. A fortiori, l’ampleur de l’écart en termes de phénotype (différences anatomiques, physiologiques, de susceptibilité à telle ou telle maladie…) ne peut être déterminée a priori.

Une différence d’ADN importante en nombre de bases peut n’avoir strictement aucune conséquence si elle affecte une partie non fonctionnelle du génome, et certaines différences au sein de gènes codants, dites synonymes, ne modifient pas la séquence des protéines produites par leur expression. Zarrei et al. (2015) ont même trouvé chez l’humain 107 gènes codants sujets à CNV dont la suppression d’au moins 85% des exons était selon eux « sans conséquences apparentes sur le phénotype ».

A contrario, une différence d’une seule base peut avoir des conséquences très importantes si par exemple elle modifie ou empêche l’expression d’un gène clé. De même, une différence d’un seul gène peut avoir des conséquences considérables : le gène Sry en est un très bon exemple, sa seule présence déclenchant une cascade d’effets notables induits par la présence de testicules fonctionnels. Même une différence de type translocation, c’est-à-dire de zéro gène et zéro base, peut très bien avoir des conséquences notables dès lors que l’expression de la séquence d’ADN déplacée s’en trouve régulée différemment.

De plus, plusieurs différences génomiques peuvent s’annuler au sens où leurs effets se compensent mutuellement, ou parce qu’une différence donnée a pour seul effet d’empêcher une autre de s’exprimer. Ainsi, le gène Xist n’existe pas sur le chromosome Y et ne s’exprime pas dans les cellules XY, mais il a pour effet d’empêcher un grand nombre de gènes du X de s’exprimer davantage dans les cellules XX que dans les cellules XY : ainsi, ce qui est au départ une différence d’ADN « supplémentaire » entre cellules XX et XY les rend en fait plus semblables au final.

Il est cependant toujours possible de voir Xist sous un autre angle, comme le font deux leaders historiques de la recherche sur les différences biologiques entre rongeurs femelles et mâles et entre femmes et hommes, Margaret McCarthy et Artur Arnold (2011) : outre que l’expression de Xist rend femmes et hommes différents dans la mesure où seules les femmes sont porteuses d’un « mosaïcisme » du chromosome X (qui les protége relativement contre les effets d’anomalies du X à l’origine de maladies, comme cela est avéré de longue date) [4], l’expression de Xist « mobilise une vaste machinerie épigénétique qui n’est pas active dans les cellules XY », ce qui pourrait également avoir des conséquences (à ma connaissance non avérées à ce jour).

Différence génomique entre humains et chimpanzés

L’idée que les génomes de l’humain et du chimpanzé sont semblables à 98.5% est très répandue depuis le début des années 1990, mais elle est fausse. Elle est basée sur des calculs qui ont été indûment extrapolés, et surtout mal interprétés, car ils n’avaient pas pour objectif d’estimer « la » différence génomique entre les deux espèces.

L’idée de 1.5% de différence a d’abord été remise en cause en 2001, lorsque Feng-Chi Chen et Wen-Hsiung Li ont publié le résultat de comparaisons entre le génome humain et ceux du chimpanzé, du gorille et de l’orang-outan. Après avoir sélectionné 53 segments communs à ces espèces et non dupliqués de régions non codantes (« car elles ne sont pas directement soumises à la sélection naturelle et permettent donc de retracer plus précisément l’histoire évolutive » [Chen & Li 2001, ma traduction]), les auteurs ont calculé le nombre moyen de nucléotides différents entre espèces dans ces segments. Entre humain et chimpanzé ils ont trouvé 1.24 % de différence moyenne, soit nettement moins que l’estimation prévalant alors, notamment parce que celle-ci incluait des séquences dupliquées. Ils ont tenu à souligner que leur objectif était d’estimer les divergences dans des régions non dupliquées, et que celles existant dans les séquences répétitives « pourraient être nettement plus grandes » du fait d’un taux de mutation plus élevé et de fréquents indels dans celles-ci.

Dès l’année suivante, après avoir examiné les mêmes échantillons d’ADN que ceux utilisés par des chercheur·es venant de publier une estimation très proche de celle de Chen et Li, Roy Britten publie le résultat d’un calcul incluant non seulement les séquences répétées, mais aussi les indels. Il trouve une différence moyenne de 1.4 % en termes de substitutions de nucléotides (séquences répétées incluses), à laquelle viennent s’ajouter 3.4 % de différence en termes d’indels. Sa conclusion forme le titre de son article publié dans PNAS : « La divergence entre échantillons de séquences d’ADN du chimpanzé et de l’humain est de 5 % en comptant les indels » (Britten 2002).

En 2005, un consortium international publie dans Nature le premier brouillon de séquençage presque complet du génome du chimpanzé, ainsi que le résultat d’une comparaison avec le génome humain (The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium 2005). Au sein des séquences ayant pu être alignées – ne couvrant en l’occurrence qu’environ 2400 Mb sur plus de 3000 Mb dans un génome haploïde (seuls 13 454 gènes codants humains ont pu être mis en correspondance avec des gènes du chimpanzé) –, l’article rapporte une divergence moyenne de 1.23 % en termes de substitution d’un seul nucléotide, avec un minimum de 0.94 % pour le chromosome X et un maximum de 1.9 % pour le Y. Les auteur·es estiment que les indels génèrent une différence additionnelle d’environ 3 %, répartie en gros à 50/50 : environ 1.5 % de différence correspondent à des bases en plus dans le génome humain, et environ 1.5 % à des bases en plus dans celui du chimpanzé. L’étude permet d’avancer une nouvelle estimation de la différence d’environ 4 % en termes de séquences d’ADN, comme l’annonce alors dans Le Monde le journaliste scientifique Hervé Morin (01/09/2005), mais elle n’inclut pas tout.

En effet, tout d’abord, comme cela est signalé dans les notes supplémentaires en ligne – et également souligné par Varki & Nelson (2007), ou encore Franchini & Pollard (2017) –, la méthode employée pour comparer les deux génomes a ignoré par construction un certain nombre de segments délétés ou dupliqués. Ensuite, outre les différences en termes de séquences, l’article de 2005 rappelle l’existence de différences correspondant à des réarrangements de grande ampleur : l’homologue du chromosome 2 humain correspond à deux chromosomes chez le chimpanzé, et au moins neuf vastes portions d’ADN sont inversées entre les deux génomes (sur les chromosomes 1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17 et 18). On ignore les effets de ces réarrangements sur l’expression des gènes. Relevant que la fusion des chromosomes 2a et 2b ainsi que les inversions sur le 1 et le 18 sont spécifiques à la lignée humaine, et que les sept autres inversions sont communes au chimpanzé et au bonobo, Varki et Nelson (2007) ont suggéré que cela pourrait être lié à l’émergence de spécificités humaines depuis la séparation entre notre lignée et celle de ces deux espèces.

Un spécialiste de l’évolution du cerveau des primates a résumé la situation en ces termes en 2012 : « la similarité entre la séquence totale d’ADN des humains et celle des chimpanzés n’est pas de 98 % ou 99 %, mais plutôt plus proche de 95 % à 96 % », et les réarrangements sont en outre « si vastes » qu’ils rendent « excessivement simpliste » une telle comparaison unidimensionnelle (Preuss 2012, p. 10711, ma traduction). De plus, les données disponibles à ce jour indiquent que la différence réelle en termes de séquence d’ADN est sans doute supérieure à cette estimation de 4 à 5 % [5].

Quoi qu’il en soit, la taille de cette différence génomique multidimensionnelle ne permet nullement d’inférer une taille similaire de différence phénotypique. Il est clair qu’elle a des conséquences considérables sur les plans anatomique, physiologique ou encore cognitif, incommensurables aux différences existant en moyenne entre deux humains, mais on ne sait pas encore par quels biais (Varki & Altheide 2005 ; Franchini & Pollard 2017). Il est clair également que de petites différences en pourcentage d’ADN peuvent induire des différences biologiques plus que notables. Par exemple, Glazko et al. (2005) se sont demandé comment la différence d’un peu plus de 1 % en termes de substitution de nucléotides se traduisait en termes de structure chimique des protéines produites. Sur la base d’une analyse de 127 protéines codées par des gènes orthologues [6] très similaires entre humain et chimpanzé, leur article rapporte que malgré leur 1 à 2 % de différence seulement, 80 % des protéines codées par ces gènes étaient différentes. Autre exemple : Cheng et al. (2005) se sont demandé comment la différence d’un peu moins de 3 % en termes de duplications de segments de plus de 20 Kb se traduisait en termes de niveau d’expression des gènes concernés par ces duplications. Basé sur la comparaison dans cinq tissus (cerveau, cœur, reins, foie et testicules) de l’expression de 177 gènes dupliqués seulement chez l’humain (88 en entier, 89 en partie) et de 94 gènes dupliqués seulement chez le chimpanzé, leur article rapporte que 56% des premiers et 49% des seconds avaient un niveau d’expression significativement différent entre les deux espèces dans au moins l’un des cinq tissus.

PARTIE 2 – BREVE HISTOIRE DE L’ARGUMENT DE CLAUDINE JUNIEN

Début des années 2000 : Mattei, Ginger et compagnie

Au début des années 2000, la génomique comparative en est encore à ses balbutiements, le nombre de gènes humains reste flou, l’ADN non codant est volontiers appelé « ADN poubelle » car on le pense essentiellement non fonctionnel, et on ignore encore largement la contribution des variations structurelles à la variabilité génétique. Des « différences génétiques » moyennes entre deux hommes et entre humain et chimpanzé ont été calculées en nombre de bases, ne tenant compte que des SNP pour la première et des substitutions de nucléotides au sein d’échantillons de séquences alignées pour la seconde. Les estimations de ces différences qui prévalent alors sont de 0.1 % pour celle entre deux hommes, et de 1.5 % à 1.6 % pour celle entre humain et chimpanzé.

Ces estimations sont reprises dans un ouvrage collectif sur le génome humain publié en 2001 par le Conseil de l’Europe, dirigé par un autre professeur de génétique médicale et membre de l’Académie nationale de médecine : Jean-François Mattei (également député à l’origine des lois de bioéthique de 1994). L’estimation de la différence entre humain et chimpanzé y est comparée à une estimation grossière de la distance génétique entre femmes et hommes : sachant qu’en nombre de bases, le chromosome X correspond à environ 5 % de la longueur du génome humain, l’auteur en déduit qu’étant donné que les femmes ont deux chromosomes X et les hommes un seul, cela « pourrait signifier que les hommes et les femmes sont différents à 5%, c’est-à-dire davantage que les humains et les chimpanzés du même sexe » [7].

Ce raisonnement à l’emporte-pièce incorpore une grossière erreur logique, car la longueur totale du génome humain utilisée pour arriver à 5 %, à savoir 3 milliards de bases (5% = environ 150 Mb sur le chromosome X / environ 3000 Mb en tout), est celle d’un génome haploïde. Si on prend en compte la seconde copie du X, il faut incorporer aussi au dénominateur la seconde copie du X et celles de tous les autosomes. Les génomes des femmes et des hommes ne diffèrent alors déjà pas de 5 % en nombre de bases, mais de 2.5 % (il est bien indiqué ailleurs dans l’ouvrage que le génome diploïde est long d’environ 6 milliards de bases). En outre, la comparaison entre ces deux « différences génétiques » est pour le moins spécieuse, car le pourcentage de différence entre humain et chimpanzé mobilisé ici correspond à des différences de code génétique au sein de séquences homologues, alors que celui entre femmes et hommes correspond à des différences de quantité de séquences de code génétique identique. L’auteur de la comparaison est d’autant plus malhonnête – ou aveuglé par ses préjugés sexistes – que le mécanisme d’inactivation d’un X sur deux dans les cellules XX est connu de longue date, et qu’il ne peut ignorer que cela empêche la plupart des gènes du second X de s’exprimer.

Le même calcul foireux et la même comparaison sont à l’époque diffusés et instrumentalisés par le psychothérapeute Serge Ginger, important promoteur en France des mythes savants imprégnés du sexisme le plus crasse concernant les différences femmes-hommes dont il se prétendait expert (et était relayé comme tel dans les médias) [8]. Dans une conférence intitulée « Cerveau féminin / Cerveau masculin » donnée maintes fois à partir de 2001 et mise en ligne en 2003, égrainant une liste ébouriffante de différences femmes-hommes supposées naturelles, présumée vulgariser des acquis des neurosciences mais en réalité tirée de sa lecture d’une littérature de (pseudo)vulgarisation allant de John Gray à Doreen Kimura en passant par Boris Cyrulnik ou encore Jean-Didier Vincent [9], Ginger affirme ceci : « En fait, nous appartenons à deux “espèces” différentes ! À cette époque où l’on vient d’achever les premières phases de décryptage du génome humain, vous savez peut-être qu’on a pu montrer que l’homme et le singe possèdent un patrimoine génétique de base, commun à 98,4 % ; ce qui laisse 1,6 % de différence seulement… contre environ 5 % de différence génétique entre l’homme et la femme. Ainsi, un homme mâle est physiologiquement plus proche d’un singe mâle que d’une femme ! ».

L’argument est si frappant qu’il est notamment repris, accompagné des élucubrations de Ginger sur les différences cognitives et comportementales entre femmes et hommes, dans un guide de développement personnel écrit par deux gestalt-thérapeutes sexologues, dont l’ex-président de la Société Française de Sexologie Clinique (Gellman et Higy-Lang 2003, p.61) – ce qui n’a pas gêné l’auteur de la préface Philippe Brenot, sexologue et à l’occasion également expert médiatique de différences entre femmes et hommes dans le domaine de la sexualité. On retrouve encore cet argument dans un livre récent censé vulgariser des acquis des neurosciences et écrit par deux professeur·es à HEC qui se piquent de donner des conférences en neurosciences [10] mais citent en référence Serge Ginger (!) (Badoc et Bayle-Tourtoulou 2016, p. 114). Outre que les propos de Serge Ginger relevaient déjà du grand n’importe quoi en 2001-2003, de l’eau a pourtant coulé sous les ponts depuis, que ce soit en neurosciences ou en génétique. En particulier, de nouvelles données ont été publiées concernant le génome du chimpanzé comme on l’a vu plus haut, mais aussi concernant les gènes échappant au processus d’inactivation du X chez l’être humain, comme on va le voir maintenant.

2005 : Carrel et Willard publient des données à prendre avec des pincettes

En 1999, les travaux issus du post-doctorat de Laura Carrel et de deux autres chercheuses au sein du laboratoire de Huntington Willard ont permis à Carrel et al. (1999) de publier dans PNAS une étude au terme de laquelle elles et il ont estimé (par extrapolation) que 15 % des gènes du X humain échappaient à l’inactivation d’un X sur deux dans les cellules XX [11]. En 2005, le premier séquençage quasi-complet (99.3%) du chromosome X humain auquel tous deux ont participé leur permet d’affiner cette estimation, et – Ô miracle – de retomber pile sur 15 %.

Carrel et Willard (2005) sont cette fois seuls co-auteurs de l’étude. Leur article est publié dans Nature en même temps que celui synthétisant les résultats du séquençage du chromosome X (Ross et al. 2005), qui a permis de localiser 1098 gènes sur le chromosome X (699 déjà répertoriés, 132 nouveaux gènes codants, 166 nouveaux gènes non codants et 101 gènes putatifs), ainsi que 700 pseudogènes. Carrel et Willard ont de leur côté étudié l’expression de 624 gènes réels ou putatifs (dont 471 déjà répertoriés) sur des chromosomes X inactivés (Xi).

Ce nombre réduit est notamment dû au fait que ces gènes étaient les seuls dont l’expression était détectable dans les cellules utilisées pour leur étude, à savoir d’une part des fibroblastes humains prélevés dans la peau de 40 femmes, et d’autre part des cultures de neuf lignées cellulaires hybrides souris-humain issues de neuf femmes, également de fibroblastes de la peau [12]. L’expression des gènes des Xi a été estimée à l’aide de méthodes complexes, dont une méthode originale mise au point par Carrel et Willard pour les fibroblastes humains.

Seuls 94 gènes ont été testés dans les fibroblastes humains [13]. L’article rapporte que 20 % n’étaient inactivés que dans « certains » échantillons et que 15 % « échappaient à l’inactivation » dans tous. L’article souligne que « la plupart » des gènes échappant à l’inactivation ne s’exprimaient toutefois que « partiellement », sans plus de précision. On sait juste (Table S4) qu’un gène du Xi a été jugé exprimé dans un échantillon de fibroblaste humain si son niveau d’expression était égal à au moins 6 % de son niveau d’expression sur le X activé (Xa), et la Figure 2 indique que le niveau d’expression sur le Xi était souvent faible, rarement supérieur à la moitié de celui du Xa.

Par ailleurs, 624 gènes réels ou putatifs ont été testés dans les lignées hybrides, la Table S3 en ligne permettant de voir qu’ils incluaient 12 gènes des régions PAR ainsi que le gène Xist lui-même (échappant évidemment à l’inactivation). Pour ce second test, un gène du Xi a été jugé exprimé si son niveau d’expression était égal à au moins « 10 à 15% » de son niveau d’expression sur Xa (Note s2). La figure ci-après récapitule les résultats synthétisés dans la Table S3 en ligne.

Le texte de l’article présente la synthèse concernant « les 401 gènes pour lesquels les résultats étaient complètement concordants dans tous les hybrides », ce qui est bien égal à 325 + 76, la somme des lignes « Aucun » et « Tous » du tableau ci-dessus. Selon l’article, 74 ont échappé à l’inactivation dans tous les hybrides (76 selon la Table S3), ce qui après exclusion des gènes de PAR1 correspond à « au moins 16 % » des gènes testés, un pourcentage « globalement identique à l’estimation tirée des études faites sur les cellules humaines ». Il ressort pourtant de la Table S3 que seulement 12 % des gènes testés ont systématiquement échappé à l’inactivation, et après exclusion des gènes de PAR1 on arrive à moins de 11 % (=66/(623-10)). Leur conclusion selon laquelle environ 15 % de gènes « échappent à l’inactivation », et environ 10 % supplémentaires y échappent « dans un sous-ensemble significatif des chromosomes X testés » ne peut être retrouvée qu’en faisant les regroupements arbitraires montrés dans le tableau ci-dessus, c’est-à-dire en classant comme « échappant » les gènes ayant échappé dans au moins 7 lignées hybrides sur 9 (selon Cotton et al. 2013 p. 4, c’est effectivement ce critère que Carrel et Willard ont utilisé), et comme « inactivés » ceux inactivés dans au moins 7 lignées sur 9.

Pour ce qui est de la cohérence entre les tests faits sur les fibroblastes humains et ceux faits sur les hybrides, aucune donnée détaillée n’est disponible. Carrel et Willard se contentent d’indiquer que les résultats des deux tests étaient en accord « dans la plupart des cas », signalant un seul exemple de discordance : sur les 20 gènes échappant à l’inactivation dans toutes les lignées hybrides et dont l’expression a aussi été testée dans les fibroblastes humains, seuls 12 échappaient à l’inactivation dans tous les échantillons humains [14]. Ce sont donc sans doute nettement moins que 15 % des gènes qui échappent systématiquement à l’inactivation chez les femmes (tout au moins dans les fibroblastes de la peau), mais Carrel et Willard préfèrent souligner que cela suggère que ce sont peut-être encore plus que 10 % des gènes du X qui échappent ou non à l’inactivation selon les femmes.

Pour reprendre les mots du commentaire enthousiaste de cette étude fait par la généticienne Mary Lyon (2005), découvreuse de l’inactivation du X en 1961 et ayant suggéré dès 1962 que certains gènes pouvaient y échapper, « si ces résultats obtenus sur des cultures cellulaires reflètent la situation in vivo », cela pourrait avoir des implications importantes. Mais comme elle le souligne, le processus d’inactivation du X est « moins stable que la normale » dans les cultures de cellules hybrides, « au sens où les traitements expérimentaux peuvent réactiver certains gènes du X » (ma traduction). Elle signale aussi que chez certains marsupiaux au moins, les gènes du Xi sont inactivés dans les tissus du corps mais réactivés dans les fibroblastes de la peau. Par conséquent, selon elle « il semble possible » que chez l’humain aussi, « bien que la majorité des gènes restent inactivés de manière stable dans les fibroblastes de la peau, certains puissent être réactivés tout en restant réduits au silence in vivo ». Par ailleurs, elle ajoute que « si des gènes échappent réellement in vivo de manière variable à l’inactivation du X, il sera intéressant de savoir s’ils se comportent de la même façon dans toutes les cellules d’une femme donnée. Il semble probable que ce n’est pas le cas ».

Bien-sûr, la médiatisation de l’étude ignorera les incohérences que j’ai relevées ci-dessus et ne s’embarrassera pas de ses limitations intrinsèques telles que celles soulignées par Mary Lyon.

Publicité/communication des résultats de Carrel et Willard

Le 16 mars 2005, veille de la parution du nouveau numéro de Nature, l’employeur de Huntington Willard émet un communiqué de presse (Duke University Medical Center 2005, extraits trad. par moi ci-après). L’annonce est relayée par le groupe de presse qui possède Nature dans le cadre de sa sélection-synthèse périodique envoyée aux journalistes, ainsi que par le fil d’actualité Eurekalert! géré par l’American Association for the Advancement of Science, une autre source de communiqués de presse communément utilisée par les journalistes scientifiques.

Histoire de camper Willard en découvreur, il y est expliqué qu’alors que les scientifiques avaient initialement supposé que le processus d’inactivation du X empêchait complètement les gènes du X inactivé de s’exprimer, « Willard et d’autres » avaient remis en cause cette hypothèse en apportant, à la fin des années 1980, les premières preuves du contraire. S’il est exact que Willard travaille sur le sujet depuis cette époque, c’est en réalité en 1979 et en 1984 que d’autres que lui ont publié les premières observations d’échappement de gènes du X à l’inactivation (Shapiro et al. 1979 ; Goodfellow et al. 1984), en l’occurrence le gène STS, codant pour une enzyme impliquée dans la synthèse des hormones stéroïdiennes, et le gène CD99 (ex MIC2) appartenant à la région PAR1.

Après avoir prétendu à tort que « le niveau d’activité de 471 gènes » a été mesuré par les chercheurs dans des lignées cellulaires issues de 40 femmes, le communiqué indique qu’ils ont « trouvé que globalement, environ 15 % des gènes du second chromosome X échappent dans une certaine mesure à l’inactivation ». De plus, « chez certaines femmes mais pas chez d’autres, 10 % supplémentaires des gènes du X présentent des profils d’inactivation variables et des niveaux d’activité différents selon les chromosomes X “inactifs”. […] Selon Huntington Willard, […], les résultats de cette étude pourraient avoir d’importantes implications pour la compréhension des différences entre femmes ainsi qu’entre hommes et femmes, tant en matière de santé que de maladie, et ils ouvrent également une nouvelle perspective sur les fondements des différences bien établies entre les sexes ».

En effet, nous explique-t-on, outre que seules les femmes sont constituées d’une « mosaïque de deux types cellulaires » (puisque ce n’est pas toujours le même X qui est inactivé) et que le chromosome Y « confère également aux hommes au moins plusieurs dizaines de gènes exprimés que les femmes n’ont pas », l’incomplétude de l’inactivation du X « mise en évidence » par cette nouvelle étude « signifie qu’au moins 15 % des gènes du X, ainsi que leurs produits protéiques, sont présents à des niveaux caractéristiquement plus élevés chez les femmes que chez les hommes [rem : niveaux non rapportés par Carrel & Willard], et souvent variables chez elles. De plus, les résultats montrent qu’au moins 10 % de gènes supplémentaires sont exprimés à des niveaux variables selon les femmes, tandis que tous les hommes expriment une seule copie de ces gènes. “Nous savons maintenant que 25 % du chromosome X – 200 à 300 gènes – peut être exprimé d’une façon spécifique à l’un des deux sexes“, a déclaré Willard. “En substance, il n’y a pas un génome humain, mais deux : le masculin et le féminin. Cette différence génomique devrait être reconnue en tant que potentiel facteur explicatif des caractéristiques spécifiques à un sexe de maladies complexes, ainsi que des différences normales entre les sexes“».

A la fin du communiqué, Willard indique qu’il reste notamment à déterminer « si le profil d’inactivation du X varie selon les tissus ou au fil du temps ». Pourtant, et alors que l’article indique en outre que pour la plupart des gènes échappant à l’inactivation, le niveau d’expression était loin de s’en trouver doublé, la généticienne éditrice pour Nature des études de génétique annonce en fanfare dans les pages « News and views » du journal que l’étude a montré qu’environ 15 % des gènes du X échappent « de façon permanente à l’inactivation, ce qui signifie que leur niveau d’expression est le double chez les femmes » (Gunter 2005).

L’employeur de Laura Carrel émet également un communiqué de presse qui sera relayé par ScienceDaily (Penn State 03/2005), dont le contenu est plus correct. En particulier, Carrel y indique que le premier des deux tests a porté sur des cellules de peau humaine et seulement 94 gènes, que les résultats du second, ayant porté sur 624 gènes, sont tirés d’« expériences réalisées sur des cultures cellulaires » (ce qui laisse au moins entrevoir que l’extrapolation aux cellules in vivo n’est pas évidente), et que « les implications cliniques restent entièrement à explorer ». Les résultats « pourraient avoir des implications pour la prise en charge des personnes porteuses d’anomalies du chromosome X », dit Carrel, et « pourraient expliquer certaines des différences entre hommes et femmes qui ne peuvent être attribuées aux hormones sexuelles ». Moins sexy que l’autre communiqué de presse, celui-ci ne contient pas l’idée de Willard selon laquelle il faudrait désormais considérer qu’il existe deux génomes humains, un féminin et un masculin, mais introduit pour sa part l’idée que l’étude conforte « les hommes qui pensent que les femmes sont complexes » : ils ont manifestement raison, « au moins en termes de gènes ».

Relais fantasque de l’étude de Carrel et Willard dans les médias anglo-saxons

Steve Connor, journaliste scientifique multi-primé du journal britannique The Independent, est l’un des premiers [15] à dégainer pour faire du résumé de l’étude un scoop à sensation. Selon lui, on vient de découvrir que la « guerre des sexes », qui prend racine dans « 300 millions d’années de lutte entre les chromosomes X et Y », a rendu « le génome féminin très différent de celui des hommes » (Connor 17/03/2005, ma traduction). Lorsqu’il est chez les femmes, le chromosome X « se comporte si différemment de lorsqu’il est chez les hommes qu’en fait, cela a abouti à la formation d’un autre génome humain » : « […] “En substance, il n’y a donc pas un génome humain, mais deux : le masculin et le féminin“, a déclaré le Professeur Willard ».

Alors que Laura Carrel indique prudemment que leur étude « pourrait expliquer certaines des différences entre hommes et femmes qui ne sont pas attribuables aux hormones sexuelles », Steve Connor reformule abruptement : « Autrement dit, les différences physiques et émotionnelles entre hommes et femmes pourraient être plus profondes que celles qui sont causées simplement par les hormones. L’étude a ainsi montré, par exemple, que 15% des gènes qui sont actifs sur le chromosome X “inactif” sont présents [sic] à un plus haut niveau chez les femmes que chez les hommes ».

Pour Robert Lee Hotz, journaliste scientifique du Los Angeles Times également multi-primé (et finaliste en 1986 du prix Pulitzer pour une enquête sur les impacts de l’ingénierie génétique), dans cette étude publiée en même temps que ce qu’il qualifie de premier « décodage complet » du chromosome X, « les scientifiques ont trouvé des éléments de preuve génétique de ce que certains hommes soupçonnent depuis longtemps : il est risqué de faire des suppositions sur les femmes » (Hotz 17/03/2005, ma traduction). En effet, « le comportement de nombreux gènes qui sont au cœur de l’identité sexuelle peut rendre les femmes presque aussi différentes les unes des autres qu’elles le sont des hommes ».

« L’analyse a également montré que les différences obsessionnellement débattues entre hommes et femmes étaient, au moins sur le plan génétique, encore plus grandes qu’on ne le pensait. Jusqu’à 300 des gènes du chromosome X peuvent être activés différemment chez les femmes […] Cette variabilité génétique nouvellement découverte chez les femmes pourrait contribuer à expliquer les différences entre les sexes dans la réaction aux médicaments et la vulnérabilité accrue des femmes à certaines maladies, ont déclaré les experts. […] Tout compris, la différence entre hommes et femmes pourrait s’élever à 2 % de l’ensemble de leur patrimoine génétique [16], soit plus que le fossé héréditaire séparant l’humanité de son parent le plus proche, le chimpanzé. “En substance, a déclaré Willard, il n’y a pas un génome humain mais deux : le masculin et le féminin. ».

Maureen Dowd, éditorialiste au New York Times connue pour sa sensibilité « féministe » et journaliste reconnue (lauréate du prix Pulitzer pour ses articles sur l’affaire Bill Clinton/Monica Lewinsky), propose une interprétation assez différente, mais partage avec Connor la personnification du substrat génétique [17], ainsi que l’idée déjà exprimée par Connor et Hotz que ces recherches révèlent une différence profonde et d’ordre psycho-comportemental entre hommes et femmes. Elle retient notamment ces propos de l’interview qu’elle a faite de Willard : « les hommes et les femmes sont encore plus éloignés les uns des autres qu’on ne le pensait ; ce n’est pas soit Mars, soit Vénus, c’est soit Mars, soit Vénus, Pluton, Jupiter ou on ne sait quelles autres planètes » (Dowd 20/03/2005, ma traduction). « Nous autres, pauvres hommes, n’avons que 45 chromosomes pour faire notre job car notre 46ème est le pathétique Y, pourvu de seulement quelques gènes qui opèrent entre le genou et la ceinture », poursuit Willard, alors que les femmes ont un 46ème chromosome « entier » et qui est plus actif qu’on ne le pensait. C’est pourquoi les hommes sont « les créatures simples qu’ils ont l’air d’être », explique Dowd, alors que les femmes sont « génétiquement plus complexes ». Pour elle, cela signifie que les hommes ont raison de dire que les femmes sont « impénétrables, changeantes, retorses, singulières », en somme « une espèce différente ».

Voilà qui « pourrait aider à expliquer pourquoi le comportement et d’autres caractéristiques des hommes et des femmes sont si différents : ils sont peut-être câblés en dur dans le cerveau, en plus de leurs causes hormonales ou culturelles ». Dowd se demande si Lawrence Summers n’a finalement pas raison (le président de Harvard vient alors de faire scandale en déclarant que le faible pourcentage de femmes dans les postes de haut niveau en science et ingénierie pourrait être dû à leurs moindres aptitudes dans ces domaines), et conclut en suggérant que « cette découverte concernant l’expression supérieure des gènes chez les femmes pourrait peut-être répondre à la vieille question de savoir pourquoi les hommes ont du mal à s’exprimer : parce que leurs gènes ont du mal à le faire ».

Pour Fred Guterl aussi, le responsable des informations scientifiques et techniques de Newsweek, l’étude est du pain béni : ce qui est ici en question, c’est rien moins que « la vérité sur le genre » (Guterl 28/03/2005, ma traduction). Significativement, lui aussi relie cette étude à la question des différences cognitives et comportementales entre femmes et hommes, évoquant pour introduire son papier le cas édifiant d’une petite fille que des parents ont tenté en vain d’élever de manière non sexiste, mais qui joue à la poupée avec ses camions (« après tout, les enfants sont bien plus aptes que les adultes à exprimer leur nature fondamentale »), mais aussi l’affaire Larry Summers (« Summers est peut-être coupable de dire quelque-chose de socialement incorrect, mais a-t-il tort scientifiquement parlant ? La biologie ne joue-t-elle aucun rôle notable dans la détermination des talents et des comportements des hommes et des femmes ? »).

Selon Guterl, cette étude publiée il y a une semaine dans Nature, venant s’ajouter à toutes celles qui ces dernières années, ont montré que « le fossé biologique entre hommes et femmes est plus large qu’on ne le pensait », a observé qu’ « environ 20 % » des gènes du second chromosome X restent actifs chez les femmes, « soit environ 200 gènes ». Il s’agit de « l’une des observations les plus intrigantes », et elle concerne leur différence génétique : « [l’étude] évalue cette différence à environ 1 %. Sachant que le bagage génétique des chimpanzés ne diffère de celui des humains que de 1.5 %, c’est significatif. “On pourrait dire qu’il y a deux génomes humains, un pour les hommes et l’autre pour les femmes“, affirme Huntington Willard ».

Un aspect original du récit de Fred Guterl, concernant les effets présumés des hormones dites « sexuelles », est à souligner. Bien qu’il le fasse très maladroitement, il a le mérite de pointer du doigt le fait que les recherches menées depuis des décennies laissent peu de doute : si d’aventure la testostérone produite in utero par les testicules des garçons s’avérait induire une masculinisation/déféminisation de leur cerveau se traduisant ensuite en termes cognitifs et comportementaux, cet effet présumé de la testostérone dans notre espèce ne saurait être d’une ampleur notable (voir à ce sujet Jordan-Young 2016). C’est pourquoi les scientifiques qui travaillent sur la question des bases biologiques de certaines différences cognitives ou comportementales observées entre femmes et hommes s’intéressent de plus en plus à d’autres hypothèses, dont celle d’un effet direct de l’expression différente de certains gènes dans les cellules du cerveau.

La façon dont Guterl le formule, significative, vaut la peine d’être citée : « Les scientifiques ont découvert que bien que les hormones causent des ravages sur presque tous les aspects de la physiologie des adolescents, elles n’ont presque aucun effet sur le développement du cerveau. Les études faites sur des triplés où des filles sont prises en sandwich entre deux frères dans le ventre de leur mère montrent ainsi que même si ces filles acquièrent certains traits masculins, en raison d’une dose de testostérone plus forte que la normale, leur cerveau n’est pas affecté. […] Qu’est-ce qui fait, donc, que les cerveaux des femmes sont différents de ceux des hommes ? » Le journaliste croit savoir que « les variations génétiques », au contraire des hormones, « ont un énorme impact sur le cerveau », et c’est pourquoi cette étude lui paraît prometteuse pour expliquer ce qui est selon lui bien acquis : hommes et femmes utilisent des stratégies de navigation spatiale différentes, ils n’utilisent pas les mêmes circuits cérébraux lorsqu’ils font rimer des mots, les femmes ont 15 à 20 % de matière grise que les hommes, « c’est-à-dire de neurones ordinaires », et leur matière blanche est concentrée entre les hémisphères de sorte que cela les aide peut-être dans les tâches langagières, sans compter qu’aux examens d’entrée à l’université, « les femmes obtiennent systématiquement des résultats inférieurs à ceux des hommes en mathématiques ».

Relais plus factuel dans les médias français, faux et trompeur par Peggy Sastre

L’étude fait moins sensation en France, où l’on n’hésite pourtant pas à relayer et instrumentaliser tout ce qui peut concourir à naturaliser les différences entre femmes et hommes. Peut-être est-ce parce qu’on est ici de longue date biberonné à la théorie selon laquelle « les hormones » font toute la différence entre eux, et peut-être aussi parce que la méfiance vis-à-vis du « tout génétique » y est plus développée qu’aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne.

Quoi qu’avec les types de raccourcis et défauts habituels (ce résultat à prendre avec des pincettes est présenté comme acquis, l’in vitro est extrapolé à l’in vivo, des cellules de la peau de moins de 50 femmes états-uniennes sont présumées révéler ce qui se passe dans toutes les cellules du corps de toutes les femmes, etc), ainsi qu’avec diverses erreurs factuelles [18] et quelques glissements sémantiques signifiants [19], l’étude est relayée d’une manière qui reste plus factuelle. En particulier, on n’y retrouve ni l’idée des « deux génomes », ni le calcul de « la » différence génétique entre femmes et hommes, ni la comparaison avec celle nous séparant du chimpanzé (do O’Gomes 17/03/2005 ; Nau 19/03/2005 ; RTFlash 24/03/2005 ; Laroque 30/03/2005 ; Gilgenkrantz 2005).

La future « journaliste scientifique » Peggy Sastre se jette en revanche avec gourmandise sur l’étude de Carrel et Willard, dans un billet publié (anonymement) sur un site bien particulier : il relaie de manière ciblée les résumés d’articles scientifiques susceptibles d’étayer la théorie des inégalités cognitives naturelles entre groupes sociaux et ethniques à laquelle elle adhère [20]. Ou disons plutôt qu’elle se jette sur le communiqué de presse émis par le centre de recherche qui emploie Willard, car elle en reprend l’affirmation que l’expression de 471 gènes a été étudiée chez 40 femmes, ce qu’on découvre vite faux lorsqu’on se donne la peine de lire l’article. Sous un titre aux points de suspensions évocateurs – « Deux sexes, deux génomes… », le billet insiste : « Il n’y a pas un génome humain, mais bien deux : le génome mâle et le génome femelle ». Environ 25 % du chromosome X, soit « 200 à 300 gènes », s’expriment de telle sorte que cela diffère « radicalement de la situation des hommes » et que cela crée une « hétérogénéité féminine […] totalement absente chez l’homme […] Les différences sexuelles sont donc inscrites au cœur du génome, dès la conception, pour s’exprimer ensuite tout au long du développement de l’individu. »

2006 : mise en question de la portée des résultats de Carrel et Willard

L’année suivante, une étude mettant sérieusement en question la portée de celle de Carrel et Willard est publiée par Talebizadeh et al. (2006). Afin de savoir dans quelle mesure les résultats de Carrel et Willard obtenus sur les cultures hybrides reflètent ce qui se passe in vivo et se traduisent par une différence entre femmes et hommes, elle et ils ont analysé les données disponibles dans un base partagée de mesures de l’expression de 299 gènes du X et 7795 gènes d’autosomes “in vivo” (par quantification de l’ARN dans un prélèvement) dans onze types de tissus humains (cerveau, rein, foie, poumon, colon, muscle squelettique…). Ces tissus provenaient d’un petit nombre de sujets – dix au maximum pour certains, dont seulement quatre femmes et trois hommes pour le tissu cérébral –, avec souvent une différence importante d’âge moyen entre femmes et hommes. Pour chaque gène et chaque type de tissu, les auteur·es ont calculé le niveau d’expression moyen dans les tissus féminins et dans les masculins, et calculé le ratio F/M correspondant.

En moyenne sur les onze tissus, dans un tissu donné, 5.1 % des gènes du X étaient dans le premier quartile (ratio moyen > 1.5, i.e. gènes nettement « surexprimés » dans les tissus féminins), mais 7.4 % l’étaient au contraire dans le dernier quartile (< 0.7, i.e. « sous-exprimés »). Cela ne pointe déjà pas vers l’idée d’une « surexpression » caractéristique de nombreux gènes du X chez les femmes. Malgré la grande hétérogénéité et la petite taille de l’échantillon, le ratio moyen par tissu de l’expression des 299 gènes était très proche de 1, le minimum étant de 0.97 pour l’iléon (une partie de l’intestin grèle) et le maximum de 1.09 pour le poumon et l’estomac. De plus, la moyenne des ratios F/M ne différait pas significativement entre gènes du X et gènes des autosomes.

En outre, les auteur.es expliquent qu’elle et ils s’attendaient à ce que pour la majorité des gènes dont Carrel et Willard avaient rapporté qu’ils échappaient à l’inactivation, le niveau d’expression soit dans le premier quartile, i.e. supérieur d’au moins 50 % dans les tissus féminins, mais que cela na pas été le cas : « aucune cohérence n’a été détectée entre les résultats générés pour les 217 gènes du X étudiés dans le système hybride de cellules somatiques [de Carrel et Willard] et le ratio F/H calculé à partir de notre analyse ». En particulier, l’article rapporte l’absence de différence statistiquement significative entre tissus féminins et masculins pour le gène SYBL1 de PAR2, qui (étonnamment) était inactivé dans 8/9 lignées de Carrel et Willard.

Par ailleurs, bien que pour certains gènes une tendance ait été détectée, il n’y avait pas de corrélation statistiquement significative entre les niveaux d’expressions dans les différents tissus. Cela pourrait être dû à la trop petite taille de l’échantillon, mais une table supplémentaire en ligne permet de se faire une idée de l’énorme variabilité du ratio F/H selon les tissus, ainsi que de l’impossibilité d’établir un lien entre ces données et celles de Carrel et Willard. Pour n’en citer que la première ligne, on voit ainsi qu’un gène échappant selon ces derniers systématiquement à l’inactivation a pourtant ici un ratio F/H d’expression proche de 1 dans deux tissus, inférieur à 1 dans huit tissus, dont seulement 0.7 dans le cerveau (soit une expression en moyenne inférieure de 30 % dans les tissus féminins), mais égal à 3.4 dans l’estomac (soit une expression supérieure de 240 % !).

Cette table permet aussi de se faire une idée des incohérences entre les deux tests faits par Carrel et Willard, ainsi que du faible surcroît d’expression de certains des gènes « échappant à l’inactivation » mesuré par eux dans les fibroblastes humains. Ainsi, on voit un gène « échappé » dans 9/9 lignées hybrides ayant pourtant un niveau d’expression estimé par eux sur Xi dans les cellules humaines égal à seulement 0.5 % de celui du Xa, et à l’inverse un gène échappé dans 0/9 lignées hybrides ayant pourtant un niveau d’expression estimé sur Xi égal à 21 % de celui du Xa.

Sur les 299 gènes du X analysés par Talebizadeh et al. (2006), seuls 9 ont montré une surexpression moyenne chez les femmes d’au moins 50 % dans au moins trois des onze tissus étudiés. Parmi eux, cinq avaient échappé à l’inactivation dans 8 ou 9 des lignées hybrides de Carrel et Willard, mais deux n’y avaient échappé dans aucune et un n’y avait échappé que dans 2 lignées sur 9 (le dernier n’avait pas été testé par eux). L’article pointe certaines tendances congruentes apparues pour une douzaine de gènes, mais constate que « globalement, aucun profil cohérent n’a été observé entre les résultats produits par (1) le système hybride de cellules somatiques, (2) l’expression dans les fibroblastes de femmes et (3) notre calcul des ratio F/H du niveau d’expression dans onze tissus ».