Suite de l’examen des éléments mis en avant dans Le Point par Jacques Balthazart à l’appui de la théorie de la « différenciation sexuelle » du comportement humain qu’il promeut. Dans cette seconde partie, il sera question de son invocation de l’existence chez l’humain d’une « bonne dizaine de noyaux sexuellement différenciés » visibles uniquement post-mortem sur des coupes histologiques. Ce sujet mérite qu’on s’y penche en détail, car des données soigneusement choisies et présentées de manière fallacieuse concernant certains de ces noyaux sont au cœur du discours de Jacques Balthazart.

Suite de l’examen des éléments mis en avant dans Le Point par Jacques Balthazart à l’appui de la théorie de la « différenciation sexuelle » du comportement humain qu’il promeut. Dans cette seconde partie, il sera question de son invocation de l’existence chez l’humain d’une « bonne dizaine de noyaux sexuellement différenciés » visibles uniquement post-mortem sur des coupes histologiques. Ce sujet mérite qu’on s’y penche en détail, car des données soigneusement choisies et présentées de manière fallacieuse concernant certains de ces noyaux sont au cœur du discours de Jacques Balthazart.

___________________________

PLAN

I à IV : voir la partie 1

V. Des noyaux plus gros tantôt « chez l’homme », tantôt « chez la femme », différenciés comme « chez l’animal » par la testostérone périnatale

– De la sexuation de certains noyaux et comportements des oiseaux chanteurs

– Le noyau INAH-1 de l’hypothalamus

– Le noyau INAH-2 de l’hypothalamus

– Le noyau INAH-3 de l’hypothalamus

– Le noyau INAH-4 de l’hypothalamus

– Le noyau supraoptique de l’hypothalamus (SON)

– Le noyau du lit de la strie terminale (BST ou BNST)

– Le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus (SCN)

– Le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (PVN)

– Le noyau ventromédian de l’hypothalamus (VMN ou VMH)

– Le noyau arqué ou infundibulaire de l’hypothalamus (INF ou arcuate nucleus)

– Les corps mamillaires de l’hypothalamus

– Synthèse

Chapitres VI et suivants : à suivre (partie 3)

____________________________

V. Des noyaux plus gros tantôt « chez l’homme », tantôt « chez la femme », différenciés comme « chez l’animal » par la testostérone périnatale

Dans deux passages de l’interview, Jacques Balthazart invoque des données concernant des petits amas ou groupes relativement denses de neurones qui n’ont à ce jour été étudiés que sur des coupes histologiques de cerveaux de personnes décédées, les outils non invasifs d’imagerie in vivo n’étant pas encore assez performants.

§1 : « À la Renaissance […] on a au contraire constaté qu’il n’y avait pas de différences flagrantes d’un point de vue anatomique entre les cerveaux des femmes et des hommes. […] Mais en 1976, Fernando Nottebohm […] allait injecter de la testostérone à des canaris femelles, qui vont se mettre à chanter comme les mâles. C’est là qu’on découvre que les noyaux […] contrôlant le chant sont plus volumineux chez le mâle que chez la femelle, de deux à trois fois plus chez le canari à cinq fois plus chez le diamant mandarin. […] Roger Gorski, de l’UCLA, a découvert chez le rat un autre noyau dans l’aire préoptique également cinq fois plus volumineux chez le mâle que chez la femelle. Les recherches se sont emballées et étendues dans bien des espèces : cochons d’Inde, moutons, singes… Et chez les humains ? L’espèce humaine n’est en rien exceptionnelle. Dans les années 1980, Dick Swaab, à Amsterdam, a le premier trouvé un groupe de neurones différenciés selon le sexe. Les études sur cerveaux humains sont évidemment plus compliquées, car ces noyaux sexuellement différenciés sont des structures très petites qu’on ne peut voir que sur des coupes histologiques, et donc avec des donneurs morts. Mais une bonne dizaine de noyaux sexuellement différenciés ont ainsi été repérés dans le système nerveux central humain. Ils sont parfois plus volumineux chez l’homme, parfois plus chez la femme. »

§2 : «le gène SRY présent sur le chromosome Y va aboutir à la formation de deux testicules qui secréteront de la testostérone pendant une partie bien spécifique de la vie embryonnaire. Il y a une imprégnation hormonale indubitable, qui est d’ailleurs la cause de l’apparition d’un pénis chez l’homme. Cet effet organisateur de la testostérone est vrai au niveau périphérique, mais dès qu’on dit que c’est aussi le cas dans le cerveau, les gens se mettent de nouveau à hurler. Or la testostérone qui agit au niveau des structures génitales va également différencier le cerveau. Chez l’animal, on le sait parfaitement grâce aux manipulations qui aboutissent à des résultats sexuellement différenciés au niveau morphologique. Prenez le fameux noyau préoptique du rat. Si vous traitez une femelle avec de la testostérone durant les deux semaines entourant la naissance, le noyau sera de taille mâle et cette taille importante sera irréversible pour le restant de sa vie.»

Nous sommes ici face à un exemple typique de la rhétorique dont Jacques Balthazart et ses semblables usent souvent. Par un incessant va-et-vient entre d’un côté la question de la sexuation des prédispositions comportementales humaines, et de l’autre l’évocation de données neuroanatomiques et/ou animales formulées de manière très vague, mais saupoudrée d’informations plus précises soigneusement choisies et présentées comme des exemples du mécanisme de sexuation dont il défend l’existence chez l’être humain, il s’agit de donner l’impression qu’il fait partie des « mécanismes neurobiologiques déterminant le comportement et l’orientation sexuelle » qui ont été trouvés « chez l’animal » et « qui se retrouvent mutatis mutandis dans l’espèce humaine », pour reprendre les termes qu’emploie Jacques Balthazart dans l’exposé du raisonnement circulaire qui fonde tout son discours[1].

Or si des mécanismes biologiques fondamentaux impliqués dans la sexuation du comportement animal – par exemple les diverses modalités d’action des androgènes et œstrogènes au niveau moléculaire ou cellulaire – se retrouvent effectivement dans l’espèce humaine, c’est une tout autre chose d’affirmer que les « mécanismes neurobiologiques déterminant le comportement et l’orientation sexuelle » observés « chez l’animal » s’y retrouvent (je suppose que l’absence de ‘s’ à ’sexuelle’ est une coquille, sinon c’est encore pire), ne serait-ce que parce que cette formulation laisse croire non seulement que lesdits « comportements et orientation sexuelle » se retrouvent à peu près à l’identique dans toutes les espèces animales qui ont été étudiées, mais en outre qu’ils sont toujours régis par les mêmes mécanismes, ce qui n’est absolument pas le cas.

Ce passage de l’interview de Jacques Balthazart nous amène au cœur d’une mythologie savante qu’il contribue grandement à propager, et je vais donc prendre le temps de mettre en évidence un certain nombre de faits montrant à quel point son exposé de l’état des connaissances est trompeur. Avant cela, je tiens quand même à souligner que la testostérone ne cause pas « l’apparition d’un pénis chez l’homme » : rappelons que quels que soient leurs sexes génétique et gonadique, tous les fœtus humains sont initialement dotés d’un phallus ou tubercule génital qui sauf dans certains cas d’intersexuation, se développe en prenant au final la forme typique d’un pénis en présence de testostérone et celle d’un clitoris sinon. Peut-être fallait-il informer Jacques Balthazart de l’existence de cet organe chez les femmes ? Le cas échéant, la lecture de mon article lui aura au moins servi à cela, à défaut je le crains d’ébranler ses convictions concernant la théorie à laquelle il semble si viscéralement attaché. Mais revenons aux noyaux cérébraux.

J’aurais bien aimé – cela aurait beaucoup facilité mon travail – qu’il donne la liste de cette « bonne dizaine » de tout petits noyaux humains « sexuellement différenciés » visibles uniquement « sur des coupes histologiques » et plus volumineux tantôt « chez l’homme », tantôt « chez la femme ». Surtout s’il existe des données indiquant d’une part que cette différence vient d’une action précoce de la testostérone chez les garçons, et d’autre part que leur volume influe sur des traits comportementaux différant entre femmes et hommes, puisque c’est à ce titre qu’il les invoque. Je me suis demandé s’il s’était basé sur une lecture trop rapide de la revue par Guillamon et al. (2016) de la littérature sur la recherche de corrélats cérébraux de la transidentité, qui circule depuis quelque temps et peut donner l’impression que cette bonne dizaine de noyaux existe [2], ou si c’était moi qui avais loupé quelque-chose.

Bien qu’ayant déjà examiné avec soin à plusieurs reprises depuis 2007 la littérature scientifique concernant ces noyaux, je viens donc de rafraîchir ma bibliographie pour m’assurer que je n’étais pas passée à côté d’une publication importante. Je présente dans ce qui suit une synthèse de ce qu’on sait de la différence de volume entre femmes et hommes pour tous les noyaux visibles uniquement sur des coupes histologiques ayant à ma connaissance été examinés sur ce point et parfois invoqués par des tenant∙es de thèses similaires à celle de Jacques Balthazart [3], après quelques remarques sur les noyaux étudiés chez les oiseaux chanteurs également évoqués par lui ici. Je présente pour certains noyaux des éléments complémentaires que j’ai jugés pertinents eu égard au contexte du discours de Jacques Balthazart.

De la sexuation de certains noyaux et comportements des oiseaux chanteurs

Pour mémoire, l’idée que défend Jacques Balthazart est que durant la gestation et peut-être aussi juste après la naissance (sur ce point son discours est fluctuant et reste flou), la testostérone produite par les testicules des garçons a pour effet de « masculiniser » définitivement certains noyaux cérébraux, notamment en leur conférant un volume plus grand ou plus petit que chez les filles/femmes, cela ayant in fine pour effet de « masculiniser » certains de leurs comportements – tout cela ayant été observé « chez l’animal » via des recherches étendues « dans bien des espèces » et manifestement convergentes.

Pourtant, dans son article de 1992 cité au chapitre I, Jacques Balthazart expliquait comme on l’a vu que la différence mâles-femelles dans le comportement copulatoire des oiseaux (y compris les oiseaux chanteurs tels que le canari) n’était pas due à une « masculinisation » des mâles par la testostérone (après son aromatisation en œstrogènes ou non), mais à une « démasculinisation » des femelles par les œstrogènes. Dans un récit du voyage qui l’a mené de l’observation des oiseaux à la biologie moléculaire, publié 25 ans plus tard dans une revue dont il est rédacteur en chef adjoint, il donne à ce sujet des précisions concernant un noyau « sexuellement différencié ».

Dans ce texte (Balthazart 2017), il raconte que suite aux publications de Nottebohm en 1976 et Gorski en 1978, il s’est lui-même lancé dans la course à l’identification de tels noyaux. Il a ainsi trouvé que chez la caille, un noyau situé dans la même région que celui découvert par Roger Gorski chez le rat était également plus gros chez les mâles. A ses dires, l’action sur ce noyau de la testostérone et de ses métabolites aromatisés est « nécessaire et suffisante pour activer le comportement copulatoire mâle chez la caille mâle castrée lorsqu’un stimulus sexuel femelle adéquat est présent ». Il importe de souligner, ajoute-t-il, que contrairement au noyau découvert par Gorski, « la différence de son volume entre mâles et femelles n’est pas induite par l’exposition à un environnement hormonal différent durant son ontogenèse, mais plutôt par le plus fort taux de testostérone [circulant] à l’âge adulte chez les mâles que chez les femelles ». Voilà qui diffère de la sexuation périnatale de ce noyau/comportement chez le rat.

Le dimorphisme sexué du volume des noyaux contrôlant la production des vocalisations typiques des mâles chez le canari et le diamant mandarin n’est pas non plus franchement un bon exemple de ce qu’il prétend concernant l’humain. En effet, pour reprendre les mots d’Arthur Arnold (co-auteur de la fameuse publication de Nottebohm de 1976, successeur de Gorski en 2001 à la tête du laboratoire de neuroendocrinologie de l’UCLA et poids lourd de ce domaine de recherches ayant été très actif dans la promotion de théories hormonales de la sexuation du psychisme humain), « le substrat neuronal du contrôle du chant subit des modifications morphologiques spectaculaires pendant la période d’apprentissage vocal chez les jeunes diamants mandarins mâles », et celles-ci concernent notamment « la taille des noyaux de contrôle du chant » (Bottjer et Arnold 1997). Cette caractéristique distingue ces noyaux d’autres systèmes cérébraux dont le développement est achevé assez tôt : « les régions du cerveau qui ne sont pas impliquées dans le contrôle du chant atteignent leur volume adulte vers l’âge de 25 jours, alors que les régions de contrôle du chant continuent à présenter par la suite des croissances et des régressions spectaculaires. Ainsi, des changements massifs se produisent dans le système neuronal de contrôle du chant pendant la période d’apprentissage vocal, suggérant que les influences expérientielles découlant de l’écoute et de la production de vocalisations ont amplement l’occasion d’influer sur les circuits neuronaux du chant. »

En outre, « l’administration d’androgènes à des diamants mandarins femelles nouveau-nés n’entraîne en général qu’une légère masculinisation du système du chant […] Ces résultats suggèrent que les androgènes ont des effets masculinisants sur le développement du système du chant, mais pas un rôle important. […] La version simple de l’idée de masculinisation opérée par les hormones testiculaires, issue de l’étude des mammifères, n’est pas applicable ici car la présence d’un tissu testiculaire fonctionnel ne masculinise pas le chant chez les femelles, et parce que les diverses méthodes de blocage de l’action des œstrogènes qui ont été expérimentées pour empêcher le développement masculin chez les individus de sexe génétique mâle se sont révélées relativement inefficaces » (ibidem).

Lorsque Jacques Balthazart explique dans cette interview que si on injecte de la testostérone à des femelles canari, elles vont se mettre à chanter comme des mâles et que c’est en lien avec des noyaux nettement plus volumineux chez eux, ce qu’il dit est globalement correct, mais dans ce contexte d’énonciation cela laisse croire qu’il s’agit d’un exemple de plus du mécanisme bien particulier de sexuation dont il prétend affirmer l’existence et le rôle important dans notre espèce, ce qui est donc une fois de plus trompeur.

Signalons aussi au passage qu’il existe de nombreuses espèces d’oiseaux chanteurs qui ne présentent pas de dimorphisme sexué du chant comparable à celui observé chez le canari et le diamant mandarin, ce que Jacques Balthazart sait parfaitement mais que son androcentrisme, son sexisme et/ou sa volonté de bâtir un récit simpliste de la sexuation du comportement pour mieux convaincre lui font par moment complètement oublier, comme lorsqu’il affirme que « pour un oiseau, chanter c’est attirer les femelles » et accessoirement défendre son territoire (page de son site consultée le 21 mai 2019).

Le noyau INAH-1 de l’hypothalamus

Suite à l’identification en 1978 par Roger Gorski du SDN-POA du rat (le « noyau préoptique du rat » dont parle ici Jacques Balthazart), Dick Swaab fut le premier à crier victoire dans la course à l’identification de son homologue dans le cerveau humain. Il eut ainsi les honneurs de Science en rapportant avec Eric Fliers en 1985 la toute première observation d’un « groupe de cellules sexuellement dimorphique » dans le cerveau humain, un noyau situé comme chez le rat dans l’aire préoptique de l’hypothalamus antérieur, et qu’il appellera SDN comme celui du rat. Le résumé de l’article annonce de manière définitive que ce noyau est 2.5 fois plus gros chez les hommes que chez les femmes : « the volume of this nucleus is 2.5 +/-0.6 times […] as large in men as in women ».

Cependant, la lecture de l’article permet de voir que cette affirmation générale n’était basée que sur l’examen des cerveaux conservés dans le formol de 13 hommes et 18 femmes, âgés de 10 à 93 ans au moment du décès (une bien vaste plage d’âges pour un si petit échantillon, surtout que les sujets des deux sexes n’étaient pas appariés par âge), dont on ne savait rien de la vie ni de la cause de décès (à part qu’un homme et deux femmes avaient reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer).

L’observation faite dans cette étude pionnière, fragile à plus d’un titre, n’a pas été répliquée par une autre équipe. Au contraire, les trois autres études indépendantes ayant examiné la taille de ce noyau et ayant été publiées ont rapporté une absence de différence statistiquement significative entre femmes et hommes. Il s’agit tout d’abord d’Allen et al. 1989, rapportant les résultats d’une étude dirigée par Roger Gorski (signalons que Melissa Hines, future figure importante de la recherche de trace de sexuation innée des prédisposition cognitives et comportementales humaines, co-signe cet article). L’équipe de Gorski forge à cette occasion l’acronyme neutre INAH-1, qui remplacera « SDN » proposé par Swaab dès lors qu’il semble finalement que ce n’est pas un « noyau sexuellement dimorphique ». Les deux autres études sont celles de LeVay (1991) et de Byne et al. (2001), confortant Byne et al. (2000) sur un échantillon légèrement étendu.

Swaab a par la suite continué à affirmer que ce noyau dont on ignore la fonction présentait un dimorphisme, arguant que les autres ne l’avaient pas trouvé du fait d’échantillons biaisés en termes d’âge. En effet, selon lui ce dimorphisme se développe uniquement après l’âge de 5 ans, disparaît à partir de 50 ans et réapparaît après 75 ans, ou bien « disparaît au-delà de l’âge de 45 ans » sans pour autant que la ménopause ait un effet sur le volume de ce noyau (Bao & Swaab 2011 ; Garcia-Falgueras et al. 2011).

Etant donné l’absence de réplication indépendante de ce résultat obtenu sur un petit échantillon de convenance[4], ainsi que l’existence a contrario de trois études négatives indépendantes publiées, il est pour le moins trompeur de parler comme le fait ici Jacques Balthazart de premier noyau dimorphique « trouvé », comme si ce dimorphisme était établi. Même l’article de Guillamon et al. (2016), pourtant généreux en dimorphismes présumés, signale que la différence de volume d’INAH-1 est « controversée » (en ne citant pas d’autre résultat positif que celui de Swaab et Fliers de 1985).

Citer ce noyau dans ce contexte, c’est-à-dire à l’appui de la théorie de la sexuation périnatale (et définitive) du cerveau, est d’autant plus malhonnête sachant ce qui est dit de l’apparition tardive de ce dimorphisme supposé et de sa variation au cours de la vie dans les seules publications soutenant son existence.

Le noyau INAH-2 de l’hypothalamus

Dans leur étude n’ayant pas retrouvé la différence concernant INAH-1, Allen et al. (1989) déjà cités identifient trois autres noyaux dans le lobe antérieur de l’hypothalamus, et rapportent que le deuxième, baptisé par elle∙eux INAH-2, est en moyenne deux fois plus volumineux chez les hommes. Elles et ils constatent aussi que son volume présente des variations considérables : rien que dans leur échantillon de seulement 11 femmes, il y a déjà un rapport de 1 à 10 entre le minimum et le maximum trouvés.

Allen et collègues soulignent qu’il était en moyenne 3.7 fois plus gros chez les femmes non ménopausées que chez les sept femmes ménopausées et la préadolescente de leur échantillon, et que si elle était confirmée, leur observation amènerait à conclure qu’INAH-2 est de même volume en moyenne entre hommes et femmes non ménopausées. Cela suggèrerait à mon sens que la taille de ce noyau varie en fait selon l’activité des gonades plutôt que selon le sexe, ce qui n’aurait rien d’étonnant connaissant le rôle que joue cette région de l’hypothalamus dans la régulation de l’axe gonadotrope, le système qui régule la production des gamètes et des hormones testiculaires et ovariennes.

Bien que certain∙es scientifiques aient affirmé sur la base de cette étude de 1989 que le volume d’INAH-2 était sexuellement dimorphique, ce constat supposé fait sur 22 sujets seulement n’a pas été répliqué par une autre équipe. Au contraire, LeVay 1991 ainsi que Byne et al. 2000/2001 déjà cités rapportent une absence de différence statistiquement significative du volume d’INAH-2 entre femmes et hommes dans leurs échantillons. Même la revue de la littérature de Guillamon et al. (2016) indique que le « pattern normatif de dimorphisme sexuel » d’INAH-2 est « M=F ».

Bref, j’espère que Jacques Balthazart ne prétend pas qu’il fait partie des noyaux dont on sait qu’ils sont plus volumineux « chez l’homme ».

Le noyau INAH-3 de l’hypothalamus

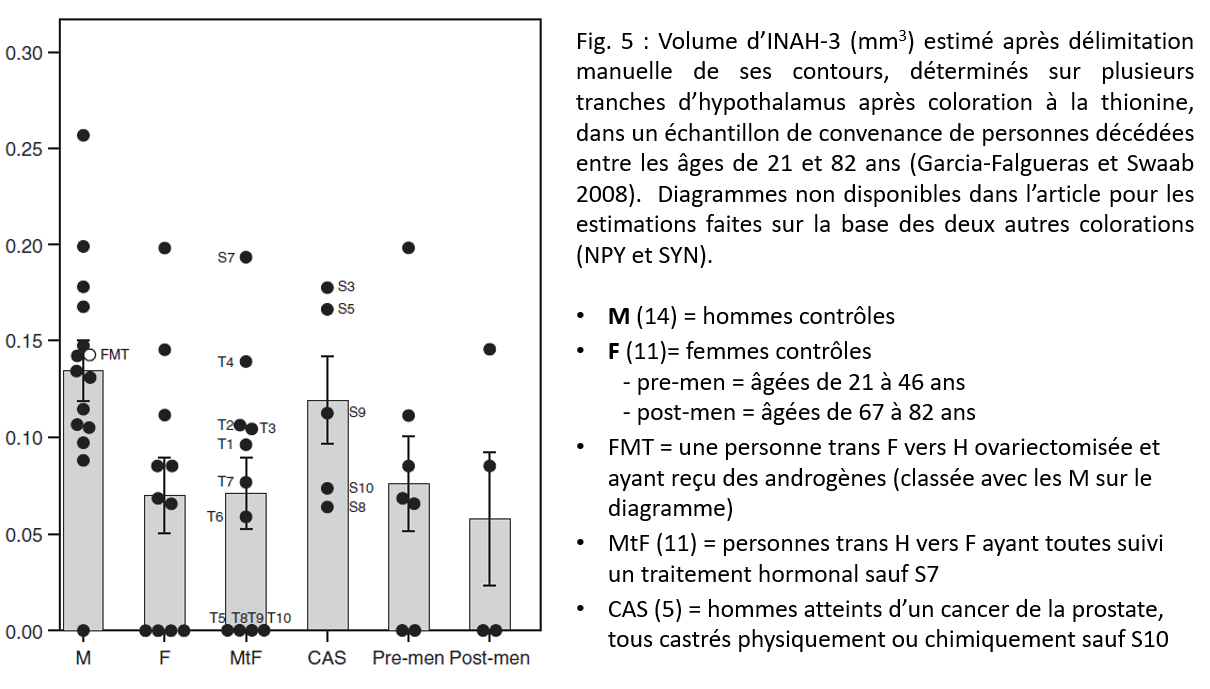

Allen et al. (1989) déjà cités, qui ont identifié et baptisé le noyau INAH-3[5], ont trouvé dans leur échantillon que celui-ci était en moyenne presque trois fois plus gros chez les hommes. L’observation d’une différence moyenne de volume d’INAH-3 a également été faite par LeVay (1991) et Byne et al. (2000/2001) déjà cités, ainsi que par García-Falgueras et Swaab (2008), toujours dans le sens H>F. Aucune observation contraire n’a été publiée, et la différence observée entre la moyenne des femmes et celle des hommes était très nette dans chacun de ces quatre échantillons indépendants. Il ne paraît donc pas déraisonnable à ce stade de penser que le noyau INAH-3 est en moyenne plus volumineux chez les hommes que chez les femmes.

Soulignons cependant que le volume de ce noyau peut difficilement être qualifié de dimorphique étant donné son extrême variabilité y compris à l’intérieur de chaque groupe de sexe, INAH-3 étant même jugé absent chez certaines femmes et certains hommes, comme l’illustre le diagramme ci-dessous tiré de García-Falgueras et Swaab 2008.

Précisons aussi que pour l’évaluation du « dimorphisme normal » (i.e. en excluant les sujet trans ou homosexuels inclus dans certaines de ces études pour voir s’ils échappaient à cette normalité supposée), ces quatre études portent en tout sur seulement 134 sujets, tous morts aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas. En outre, l’estimation manuelle très subjective, post-mortem, de la taille de ce noyau aux contours excessivement flous (voir ici à quoi cela ressemble), varie aussi selon le procédé de coloration utilisé pour le mettre en évidence. Enfin, on remarque que la taille estimée de la différence moyenne s’est réduite depuis l’étude princeps et a tendu à diminuer à mesure que les échantillons ont grossi : le rapport entre la moyenne des hommes et celle des femmes chez les sujets présumés hétérosexuels et non trans est de 2.81 pour Allen et al. 1989 (n=22), 2.14 pour LeVay 1991 (n=22), 1.93 pour Garcia-Falgueras et Swaab 2008 (n=25) et 1.66 pour Byne et al. 2001 (n=65). La taille de la différence moyenne entre femmes et hommes n’est donc pas précisément établie.

Cette différence pourrait en particulier très bien s’avérer variable selon la classe d’âge ou les populations, et aussi – de manière plus intéressante pour le sujet qui nous occupe ici – selon le vécu des individus. C’est en effet ce que pourrait indiquer l’étude de LeVay (1991), qui a trouvé dans son petit échantillon comprenant 18 hommes « homosexuels » et 1 homme « bisexuel » morts du SIDA (j’emploie des guillemets car il y a mille et une manière de définir ces termes, et on ne sait pas à quelle définition correspondent les sujets de cette étude) que le volume d’INAH-3 était en moyenne réduit chez eux par rapport à la moyenne de 16 hommes présumés hétérosexuels (dont 6 morts du SIDA). Simon LeVay, un chercheur gay militant qui a été un très important promoteur de la théorie de l’innéité de l’homosexualité masculine en tant qu’outil de lutte contre l’homophobie[6], privilégie quant à lui l’interprétation préférée par Jacques Balthazart. Mais Byne et al. (2001), qui ont aussi trouvé une tendance à la réduction du volume d’INAH-3 quoique non statistiquement significative dans leur petit échantillon comprenant 15 hommes « homosexuels » séropositifs, mettent pour leur part en avant une possible influence du vécu. Byne et ses collègues soulignent aussi que les différences moyennes de volume observées dans leur échantillon n’avaient pas la même origine entre femmes et hommes hétérosexuels qu’entre hommes homosexuels et hétérosexuels (une différence du nombre de neurones dans le premier cas, pas dans le second). A ce jour, aucune étude publiée n’est venue confirmer le lien entre INAH-3 et orientation sexuelle ni trancher entre les diverses interprétations possibles des observations de LeVay et du groupe de Byne.

Malgré cela, c’est semble-t-il sur cette base – prise pour acquise, dichotomisée abusivement et librement interprétée comme révélant que la région de l’hypothalamus « dévolue aux comportements d’approche sexuelle » est « deux fois plus importante chez l’homme que chez la femme » – que Jean-François Marmion avait naturalisé dans Sciences Humaines en 2010 un surplus masculin de désir et de motivation à enclencher lesdits comportements (en se fondant sur la prose de Sébastien Bohler)[7].

C’est explicitement aussi sur la base des données concernant INAH-3 que dans l’affligeante vidéo de vulgarisation scientifique critiquée par moi en 2017, il était affirmé que son volume était fixé in utero et déterminait l’orientation sexuelle, de sorte que les hommes étaient habituellement attirés par les femmes parce que leur testostérone prénatale avait fait gonfler ce noyau, et les femmes par les hommes parce qu’en l’absence de testostérone prénatale ce noyau était resté petit chez elles.

Pourtant, contrairement à ce que laissent penser ces récits dont de nombreux avatars circulent depuis bientôt 30 ans dans les médias et la littérature grand public, revivifiés dans l’espace public francophone avec la publication de Biologie de l’homosexualité par Jacques Balthazart en 2010, la fonction d’INAH-3, de même que les conséquences fonctionnelles éventuelles des différences de son volume, restent à ce jour inconnues. Simon LeVay a argué que le volume d’INAH-3 pourrait être associé à l’orientation sexuelle et Dick Swaab qu’il pourrait l’être à la transidentité (sur la base de García-Falgueras et Swaab 2008 restant à répliquer), mais les données disponibles ne permettent de considérer comme établie ni l’une ni l’autre de ces associations, et encore moins l’existence d’un lien de causalité dans le sens d’un effet de ce volume sur ces traits psycho-comportementaux.

Simon LeVay a lui-même écrit dans son livre de 2010 que l’association entre l’orientation sexuelle et la taille de ce noyau restait à confirmer par d’autres études (voir note [5] de cet article de 2012), or depuis 2010 aucune étude n’est venue le faire (et LeVay a laissé cette phrase inchangée dans la seconde édition de son livre, parue en 2017). Dans Biologie de l’homosexualité, Jacques Balthazart trompait son lectorat en faisant comme si l’association avec l’orientation sexuelle et celle avec la transidentité étaient établies, mais il admettait au moins que les données disponibles ne faisaient que « suggérer » la « masculinisation inappropriée chez l’homme homosexuel » de ce noyau (p.213), affirmant ailleurs : « la taille réduite du SDN-POA des homosexuels peut, à la lumière des études animales, être considérée comme le résultat d’une déficience de masculinisation embryonnaire qui induirait en parallèle la taille réduite du noyau » (p. 266) – on appréciera au passage le charmant vocabulaire de cet homme hétérosexuel affiché qui prétend lutter contre l’homophobie. Il admettait aussi qu’on ne savait pas si son « petit volume […] chez les transsexuels H->F représente la cause ou la conséquence de l’identité sexuelle inversée ou si les deux sont le reflet d’un troisième facteur […] inconnu » (fin du chapitre 13) – on appréciera aussi la délicatesse du vocabulaire qu’il utilise pour parler des personnes transgenres, outre sa substantivation des termes « homosexuels » et « transsexuels », caractéristique des personnes ayant une vision binaire et essentialiste du genre.

Par ailleurs, alors que Jacques Balthazart use sans vergogne du terme « SDN-POA » pour désigner INAH-3 dans ses écrits de vulgarisation (comme on vient d’en voir un exemple), ce n’est pas ainsi qu’il est désigné dans la littérature scientifique car son homologie avec le SDN-POA du rat n’est pas du tout établie. L’idée qu’il s’agit du meilleur candidat pour cette homologie, dans l’hypothèse où il existerait un homologue humain au SDN-POA du rat, ne fait même pas consensus. Ainsi, Swaab estime que davantage d’arguments plaident en faveur de l’hypothèse qu’INAH-1 est l’homologue du SDN-POA (voir dans Garcia-Falgueras et al. 2011), et affirme encore par exemple dans Olvera-Hernandez et al. 2017 que la question de l’homologie du SDN-POA reste ouverte. On peut aussi noter que Guillamon et al. (2016) désignent INAH-3 sous ce seul nom, signalant en revanche qu’INAH-1 a été appelé SDN par Swaab.

Il faut également souligner que contrairement à ce que Jacques Balthazart a affirmé avec Peggy Sastre, Franck Ramus, Claudine Junien, Nicolas Gauvrit, Michel Raymond et deux autres allié∙es de circonstance dans leur défense de la vidéo grotesque évoquée plus haut suite à ma critique, on ne saurait dire que le « noyau sexuellement dimorphique de l’aire préoptique (INAH3 pour les spécialistes) […] est de taille féminine chez les hommes homosexuels ». En effet, outre qu’on serait bien en peine de dire qu’elle est la « taille féminine » de ce noyau étant donné son immense variabilité, « même si c’était vrai » (que la taille d’INAH-3 a un lien avec l’orientation sexuelle, car encore une fois les données disponibles ne permettent pas de l’établir), « il est peu probable que la taille d’INAH-3 soit un facteur clé de régulation de l’orientation sexuelle. En effet, il y aurait trop d’exceptions (des hommes homosexuels avec un gros INAH-3 et des hommes hétérosexuels avec un petit INAH-3) pour qu’il soit possible de croire que la taille d’INAH-3 est cruciale » : ce n’est pas moi qui le dis, mais Bailey et al. (2016) dans un article que Jacques Balthazart et ses soutiens ont pourtant osé citer à l’appui de leurs dires. Les échantillons des études publiées sur le sujet contiennent effectivement nombre d’hommes hétérosexuels ayant un noyau de volume mesuré plus proche de la moyenne des femmes (voire égal à 0), et inversement d’hommes homosexuels ayant un noyau de volume plus proche de la moyenne des hommes hétérosexuels voire supérieur à celle-ci.

Dispose-t-on au moins de données convergentes et convaincantes indiquant que le mécanisme de sexuation périnatale du SDN-POA du rat et du comportement sexuel associé « se retrouvent mutatis mutandis dans l’espèce humaine » au niveau du noyau INAH-3 et de l’orientation sexuelle, à laquelle Jacques Balthazart soutient que ce noyau est associé ? C’est très loin d’être le cas, et ce au moins à deux titres.

Premièrement, aucune des études génétiques de l’orientation sexuelle menées jusqu’à ce jour n’a pointé vers une association avec un gène de la voie androgénique, ce qui devrait quand même faire réfléchir, et lorsqu’on examine avec soin et rigueur les résultats de la recherche menée sur l’être humain par d’autres méthodes comme l’a fait dans son livre Rebecca Jordan-Young (2016 [2010]), on ne peut que conclure qu’ils ne laissent tout au plus la place qu’à l’existence d’effets modestes, non déterminants, de le testostérone prénatale sur cette dimension du psychisme humain comme sur d’autres. Il me paraît assez significatif que Marc Breedlove, un pionnier avec Arthur Arnold de la recherche sur la masculinisation du substrat de certains comportements par la testostérone (voir Breedlove et Arnold 1980), ait écrit ceci récemment : « Il est clair que d’autres facteurs que les androgènes prénataux ont une influence sur la différenciation sexuelle du cerveau humain […] La grande question est de savoir si les stéroïdes gonadiques prénataux ont conservé la moindre influence sur le comportement humain […] Nous ne savons pas si la plupart des gens sont hétérosexuels parce que les femmes n’ont pas été exposées à un taux élevé de testostérone avant la naissance, tandis que les hommes l’ont été, ou si c’est parce qu’ils ont été socialisés pour être ainsi […] Il est peut-être temps d’abandonner l’idée que les hommes gays sont sous-masculinisés » (Breedlove 2017).

Deuxièmement, on sait déjà que la théorie généralement admise par les biologistes concernant la sexuation périnatale du SDN-POA du rat est inapte à expliquer la sexuation du substrat de l’orientation sexuelle humaine. En effet, l’idée est que si ce noyau du rat est beaucoup plus gros chez les mâles, c’est à cause d’effets de l’œstradiol issu de la conversion locale (dans le cerveau) de la testostérone mise en circulation par leurs testicules pendant une période critique du développement du cerveau (Jacques Balthazart affirme dans Biologie de l’homosexualité que divers arguments démontrent « de façon péremptoire » que ça se passe ainsi « chez le rat tout au moins »), or des données solides et convergentes pointent clairement vers la conclusion que ça ne se passe pas ainsi dans notre espèce, comme le défend par exemple David Puts (Motta-Mena et Puts 2018), qui loin d’être un critique de la théorie hormonale de la sexuation des comportements humain est un acteur important de ce champ de recherches.

Il y a d’abord et surtout le cas des personnes de caryotype 46,XY pourvues de testicules fonctionnels mais dites complètement insensibles aux androgènes, car porteuses d’une mutation génétique les privant de récepteurs aux androgènes fonctionnels. Chez ces personnes dont l’anatomie apparente est parfaitement féminine (et même plus, la testostérone et ses dérivés androgéniques n’ayant pas chez elles les effets présents chez les femmes 46,XX), et qui sont pour cette raison assignées au sexe féminin à la naissance, élevées en tant que filles et perçues sans ambiguïté comme telles, l’aromatase et la voie œstrogénique fonctionnent normalement. Si les choses se passaient comme chez le rat, elles devraient donc avoir une orientation sexuelle (et bien d’autres traits psychologiques) typique de celles des hommes 46,XY. Il s’avère qu’elles ont au contraire une orientation sexuelle (et une identité de genre, entre autres) typique de celle des femmes. Ce fait bien documenté et relevé depuis longtemps par des chercheur∙es du domaine (par exemple par Roger Gorski en 2000[8]) montre que l’éventuel mécanisme biologique de contrôle hormonal de la sexuation de l’orientation sexuelle humaine diffère nécessairement de celui trouvé chez ce modèle animal ou qu’il est de poids absolument négligeable dans la détermination de l’orientation sexuelle, comparé à celui de la socialisation ou à celui d’une action directe des androgènes sur son substrat, les deux interprétations étant possibles.

D’autres données vont dans le même sens, telles celles de l’étude de gène candidat dirigée par Dean Hamer ayant échoué à trouver une corrélation entre la variation de l’orientation sexuelle masculine et celle du gène codant pour l’aromatase, qui induit pourtant une variation de la capacité d’aromatisation de la testostérone en œstradiol (DuPree et al. 2004). Cette étude n’a pas été répliquée, mais son résultat est conforté par l’absence de signal pointant vers ce gène dans les études de liaisons et études pangénomiques ultérieures. Ses auteurs signalent en outre que dans les cas documentés à leur connaissance d’hommes 46,XY porteurs d’une mutation délétère de ce gène (incapables d’aromatiser la testostérone), ceux-ci avaient une orientation sexuelle typiquement masculine (hétérosexuelle). Dans la liste des 14 rapports de tels cas que Cooke et al. (2017) ont pu retrouver, pour 6 une orientation sexuelle hétérosexuelle est explicitement rapportée, et pour les autres soit un « comportement sexuel » (ou « développement sexuel » et/ou « libido ») « normal » l’est, soit rien n’est signalé. Allant encore dans le même sens, la plus grosse étude jamais réalisée sur les femmes exposées in utero au Distilbène (Titus-Ernstoff et al. 2003), portant sur plusieurs milliers d’entre elles, a trouvé que malgré leur exposition à ce puissant composé œstrogénique atteignant le cerveau, une mesure indicative de leur orientation sexuelle n’était pas plus gynophile que ce qu’on observe habituellement chez les femmes (de petites études antérieures portant en tout sur quelques dizaines de femmes ont suggéré que l’orientation bi- ou homosexuelle pourrait être plus fréquente chez elles, mais sont de maigre poids face à celle-ci).

En bref, si d’aventure la sexuation de l’orientation sexuelle humaine est notablement influencée in utero ou peu après la naissance par un mécanisme hormonal, il est clair que ce mécanisme n’est pas celui qui est à l’œuvre dans la sexuation du SDN-POA du rat, dont Jacques Balthazart laisse croire dans cette interview qu’il fait partie des « déterminismes biologiques de contrôle de la différenciation des sexes qui se sont développés et ont été sélectionnés pendant 3,5 milliards d’années », des déterminismes dont on imagine mal comment ils auraient pu « subitement disparaître chez l’humain ». Certes, une fois ces déterminismes présentés ainsi, c’est-à-dire comme ayant été sélectionnés dans tout le vivant voire déjà présents il y a 3,5 milliards d’années (!), leur disparition « subite », et ce uniquement dans l’espèce humaine, ne paraît pas très plausible. Il s’agit d’un élément de rhétorique classique chez les semblables de Jacques Balthazart – voir par exemple dans cet article de 2012 mon analyse d’une interview par Peggy Sastre (déjà) dans laquelle Michel Raymond expliquait : « Les cerveaux sont biologiquement différents vu que les forces sélectives agissant sur les mâles et sur les femelles ne sont pas les mêmes, ce qui fait que les comportements sélectionnés depuis des centaines de millions d’années sont, eux aussi, différents. ».

Il faut d’ailleurs signaler, pour en finir sur ce sujet du SDN-POA en lien avec la théorie de la sexuation hormonale de l’orientation sexuelle, que même parmi les mammifères, les données animales n’offrent déjà pas un panorama unifié – outre que chez le rat, le lien de causalité entre volume du SDN-POA et sexuation des préférences pour un partenaire sexuel femelle vs mâle n’est pas aussi simple et clair que ce que laisse croire Jacques Balthazart[9], et que contrairement à ce qu’il a écrit dans Biologie de l’homosexualité, il n’est pas exact qu’une fois la taille du SDN-POA « déterminée à la fin de la première semaine de vie postnatale, elle est fixée pour le reste de la vie » (p. 83) et la préférence de partenaire avec[10].

Le consensus scientifique actuel concernant la sexuation périnatale hormonale du substrat de certains comportements chez les primates non humains, ou tout au moins chez le macaque rhésus (l’espèce étudiée sur laquelle ce consensus est pour l’essentiel fondé), est que cette sexuation lorsqu’elle existe ne repose pas sur le mécanisme biologique si central chez le rat de masculinisation périnatale par l’œstradiol issu de l’aromatisation de la testostérone. Dans un article récent, Dick Swaab écrit ainsi non seulement que dans les espèces à gestation de longue durée et à gros cerveau, la période critique de sexuation hormonale survient plus tôt que chez les rongeurs (ne se poursuivant en particulier pas péri- ou post-natalement selon lui), mais aussi que « les cerveaux des primates semblent être masculinisés sans passer par l’aromatisation de la testostérone » (Graïc et al. 2018). Margaret McCarthy, autre poids lourd de la recherche de différences cérébro-comportementales innées entre femmes et hommes (qu’elle explore quant à elle chez la souris), promotrice influente de thèses similaires à celle de Jacques Balthazart, va même jusqu’à affirmer sans ambages en 2016 : « chez les rongeurs, les androgènes produits par les testicules sont aromatisés en œstrogènes, une étape essentielle du processus de masculinisation, tandis que chez les primates les androgènes agissent directement ». Jacques Balthazart ne l’ignore évidemment pas (voir par exemple dans Bakker et al. 2006 dont il est co-auteur) [11], et sait donc que ce mécanisme biologique proximal de sexuation de certains substrats du comportement « sélectionné pendant 3,5 milliards d’années » chez les rongeurs a été « remplacé » par un autre mécanisme « sélectionné pendant 3,5 milliards d’années » chez les primates.

Par ailleurs, alors que tout le discours de Jacques Balthazart est orienté par sa profonde conviction que la sexuation assez nette du choix de partenaires sexuels observée dans les sociétés humaines résulte comme chez la caille ou le rat d’un déterminisme biologique, et en aucune façon de la très forte contrainte socio-culturelle à la binarité de genre et à l’hétérosexualité qui les caractérise, je remarque pour ma part que chez certains primates, ce qui s’approche le plus de la notion proprement humaine d’orientation sexuelle est parfois bien moins nettement sexué que chez nous.

L’exemple du bonobo, notre plus proche cousin avec le chimpanzé commun, est suffisamment connu pour que je ne m’étende pas dessus. Dans cette espèce, tous les individus peuvent être dits « bisexuels » au sens où ils se livrent à des copulations avec des individus des deux sexes, et ce y compris en présence de congénères du sexe opposé motivés ou réceptifs. Que ce soit difficile à imaginer ou non, un mécanisme neurobiologique fondamental de sexuation de la « préférence » pour le sexe opposé semble bel et bien avoir largement « disparu » dans cette espèce.

Mais je sais que ce contre-exemple n’est pas suffisant pour convaincre les biologistes à œillères qui comme Jacques Balthazart ou Michel Raymond, ne peuvent concevoir qu’une chose similaire se soit produite dans notre espèce. Lors d’une conversation informelle, un de leurs semblables m’a ainsi opposé que le caractère exceptionnel des mœurs sexuelles du bonobo démontrait qu’une telle évolution avait eu une très faible probabilité de se produire, et qu’il était donc parfaitement improbable qu’une évolution similaire se soit produite une deuxième fois, en l’occurrence dans la lignée humaine. L’exception confirmerait la règle, et donc l’improbabilité radicale d’une autre exception à celle-ci. La force d’une conviction peut mener à de beaux sophismes…

D’autres espèces de primates ont des comportements sexuels moins rigidement sexués que les nôtres, tels le macaque rhésus chez qui la monte d’un congénère, de même que la présentation de son postérieur pour initier ou accepter celle-ci, est couramment le fait d’individus des deux sexes y compris vis-à-vis de congénères du même sexe, l’ampleur voire l’existence de la différence entre les sexes dans la fréquence de ces divers comportements s’avérant aussi dépendre beaucoup du contexte social (comme le signalent Thornton et al. 2009, bien qu’étayant solidement l’hypothèse de l’organisation prénatale par la testostérone de certains de ces comportements dans cette espèce).

Un autre exemple abondamment documenté depuis plusieurs décennies s’approche davantage de la bisexualité humaine. Plutôt que de préférer les partenaires sexuels d’un sexe ou de l’autre (comme c’est le plus souvent le cas dans les sociétés humaines), ou d’avoir des activités sexuelles avec des partenaires des deux sexes mais souvent en lien avec des motivations sociales spécifiques (comme chez le macaque rhésus ou le bonobo), dans certaines populations de macaque japonais, une large proportion des femelles ont des activités homosexuelles comme hétérosexuelles qui semblent déconnectées de toute motivation sociale, et préfèrent certaines femelles à certains mâles et inversement (Vasey et al. 2014). Signalons au passage que Vasey et Pfaus (2005) ont trouvé que chez ces femelles qui couramment en sollicitent sexuellement d’autres, les montent, exercent à leur contact des poussées pelviennes, entrent en compétition avec des mâles pour accéder à des femelles et préfèrent certaines femelles à certains mâles, le volume du noyau AHdc n’était pas augmenté, or pour William Byne, l’auteur de la seule étude ayant partiellement répliqué l’observation de LeVay (1991) concernant un possible lien entre INAH-3 et orientation sexuelle, le noyau AHdc du macaque rhésus est probablement l’homologue du SDN-POA du rat (Byne 1998).

En synthèse, si le noyau INAH-3 semble être en moyenne plus volumineux chez les hommes que chez les femmes au moins dans certaines sous-populations, affirmer qu’il est plus volumineux « chez l’homme » est trompeur – outre que compte tenu de ce que Jacques Balthazart prétend par ailleurs, cela nécessite de considérer que « l’homme homosexuel », pour reprendre son vocabulaire, n’est pas vraiment un homme.

De manière plus générale, nombre d’assertions faites concernant INAH-3 par Jacques Balthazart lorsqu’il s’adresse au grand public sont fallacieuses voire démenties par la littérature scientifique. Celle-ci ne plaide pas particulièrement en faveur de la thèse qu’il défend, et on sait en particulier déjà que l’éventuel mécanisme (neuro)biologique de sexuation d’aspects du comportement sexuel dont il prétend qu’ils sont associés à la sexuation de ce noyau n’est pas celui connu chez les rongeurs, qu’il décrit dans ses conférences à l’appui de cette thèse. L’existence même d’une influence notable de la testostérone périnatale sur l’orientation sexuelle masculine, censée être liée à un effet de celle-ci sur la taille d’INAH-3, est considérée comme douteuse y compris par des leaders de la recherche dans ce domaine.

Le noyau INAH-4 de l’hypothalamus

Allen et al. (1989) déjà cité, ayant rapporté pour la première fois l’existence des noyaux INAH-2 à 4, rapporte une absence de différence significative entre femmes et hommes pour le volume d’INAH-4.

LeVay (1991), Byne et al. (2001/2000) et García-Falgueras et Swab (2008) déjà cités ont également conclu à l’absence de différence significative de volume, et aucune autre étude sur les différences de volume d’INAH-4 entre femmes et hommes n’a été publiée à ma connaissance.

Je suppose et espère donc que Jacques Balthazart ne prétend pas qu’INAH-4 est « plus volumineux chez l’homme » ou « chez la femme ».

Le noyau supraoptique de l’hypothalamus (SON)

Le noyau supraoptique de l’hypothalamus est principalement constitué de neurones produisant de la vasopressine et de neurones produisant de l’ocytocine, qu’ils relâchent dans la circulation générale via l’hypophyse.

Dans la petite étude d’Allen et al. (1989) déjà citée, menée sur 11 femmes et 11 hommes décédés appariés par âge, le volume du noyau supraoptique a également été étudié, et l’article rapporte une absence de différence statistiquement significative.

Dans Ishunina et Swaab 1999, résultant d’une étude menée sur 15 hommes et 17 femmes âgés de 29 à 94 ans au moment de leur décès, il est rapporté une absence de différence statistiquement significative entre eux dans la taille des neurones à vasopressine comme dans celle des neurones à ocytocine du noyau supraoptique.

Je n’ai pas trouvé d’étude(s) permettant d’établir que ce noyau est plus volumineux « chez l’homme » ou « chez la femme », et espère donc ici encore que Jacques Balthazart ne prétend pas qu’il fait partie de la bonne dizaine de noyaux « sexuellement différenciés » connus pour différer par leur volume chez l’être humain.

Le noyau du lit de la strie terminale (BST ou BNST)

Le noyau du lit de la strie terminale interconnecte l’amygdale à l’hypothalamus et diverses autres structures cérébrales. Il est connu pour son implication dans la réponse au stress et les états d’anxiété.

Dans une étude dirigée par Roger Gorski, Melissa Hines trouve en 1985 dans un échantillon de 32 cochons d’Inde adultes qu’une partie formant une tache sombre (sur les coupes histologique après coloration) dans la partie postéro-médiale de ce noyau est environ 36% plus volumineuse chez les mâles (Hines et al. 1985). Suite à cela, peu après leur publication sur les noyaux interstitiels et supraoptique de l’hypothalamus humain, Roger Gorski publie avec sa collaboratrice Laura Allen une observation concernant cette même région chez l’être humain.

Allen et Gorski (1990) rapportent que dans leur échantillon de 13 femmes et 13 hommes décédés appariés par âge, le volume de la « région postéro-médiale du noyau du lit de la strie terminale formant une tache sombre » est en moyenne 2.47 fois plus grand chez les hommes. Suggérant de baptiser cette région « BNST-dspm » (pour « darkly staining posteromedial component of the bed nucleus of the stria terminalis »), elle et il suggèrent que comme chez le cochon d’Inde, ce « dimorphisme sexuel » pourrait être influencé par les hormones gonadiques et pourrait partiellement sous-tendre un fonctionnement « sexuellement dimorphique » dans le comportement agressif et/ou sexuel.

Je n’ai pas trouvé de trace de réplication de cette étude.

Cinq ans plus tard, dans Zhou et al. 1995, dans le cadre de la recherche de l’origine de ce qu’il appelle la transsexualité (caractérisée ici par le fait d’avoir « le fort sentiment, souvent dès l’enfance, d’être né du mauvais sexe »), le groupe de Dick Swaab rapporte une différence entre les sexes du volume du centre du noyau du lit de la strie terminale qu’il désigne par l’acronyme BSTc. Swaab et ses collaborateurs rapportent dans la prestigieuse revue Nature que dans leur échantillon de 36 sujets décédés présumés non trans, le BSTc était en moyenne 40 % plus gros chez les hommes présumés hétérosexuels que chez les femmes présumées hétérosexuelles (61 % chez ceux identifiés comme homosexuels). De plus, ils rapportent que le volume de cette région du noyau était en moyenne encore plus petit chez les six sujets trans MtF de leur échantillon (25 % plus petit que chez les femmes résumées hétérosexuelles), bien que la différence n’atteigne pas le seuil de significativité statistique. Après avoir argué que le noyau du lit de la strie terminale « joue un rôle essentiel dans le comportement sexuel masculin » (et dans la régulation de la sécrétion de GnRH), « comme l’ont montré les études faites chez le rat », ils estiment que bien qu’il n’existe aucun indice direct de l’existence d’un rôle similaire dans le comportement sexuel humain, leurs résultats « indiquent que ce noyau est peut-être impliqué dans les fonctions sexuelles ou reproductives humaines ». Ils soulignent également que ce volume n’était pas plus petit chez les hommes homosexuels mais l’était y compris chez les deux « transexuels à survenue tardive », ce qui indique à leurs yeux que cette taille réduite est liée à « l’altération de l’identité de genre en soi » plutôt qu’à l’âge auquel elle devient apparente, et est sans rapport avec l’orientation sexuelle. Pour eux, leurs observations « étayent l’hypothèse que le développement de l’identité de genre résulte d’une interaction entre les hormones sexuelles et le cerveau en développement ».

En 2000, l’équipe de Dick Swaab encore rapporte dans une revue d’endocrinologie une différence similaire sur un échantillon de 28 sujets présumés non trans et non intersexués (9 hommes identifiés comme homosexuels et 19 femmes et hommes présumés hétérosexuels) dont 21 déjà inclus dans l’étude de 1995 (Kruijver et al. 2000). Trouvant comme en 1995 qu’il n’y a pas de lien statistiquement significatif entre l’orientation sexuelle masculine et la taille de ce noyau dans cet échantillon, l’équipe regroupe les 18 hommes et trouve à nouveau chez eux un volume en moyenne supérieur de 40% à celui de la moyenne des femmes, bien que le volume estimé dans les différents groupes soit presque le double de celui rapporté dans l’article de 1995 (ils l’expliquent par la modification de le technique employée, notamment l’utilisation d’un autre marqueur pour teinter les coupes histologiques). Cette fois, le volume moyen chez les 5 sujets trans MtF est quasi-identique à celui des 10 femmes, et il est chez le seul sujet trans FtM « dans la plage masculine » (en fait plus grand encore que chez tous les hommes contrôles de l’échantillon). Selon eux, leur étude « soutient clairement la théorie selon laquelle chez les transsexuel(le)s, la différenciation sexuelle du cerveau et celle des organes génitaux peuvent aller dans des directions opposées, et pointe vers l’existence d’une base neurobiologique au trouble de l’identité de genre ».

Aucune réplication indépendante de cette observation n’a été publiée.

Deux ans plus tard, sur la base de l’étude de fœtus, enfants, adolescents et adultes des deux sexes (50 sujets en tout), l’équipe de Dick Swaab toujours rapporte un résultat jugé inattendu. Partant de l’idée que la différenciation de cette région se fait chez le rat peu après la naissance sous l’effet de la testostérone, Chung et al. (2002) expliquent qu’ils s’attendaient à observer une divergence précoce des volumes entre femmes et hommes, or ils ont trouvé une absence de différence chez les fœtus et chez les enfants et adolescents, la différence H>F n’émergeant que chez les adultes de leur échantillon (âgés de plus de 22 ans). Pour moi, ce résultat ainsi que le précédent soutient tout autant voire davantage l’idée que le volume de ce noyau est modifié par l’activité gonadique (et donc aussi par les traitements hormonaux administrés aux sujets trans des échantillons de Swaab), par opposition à celle qu’il serait déterminé par le niveau périnatal de testostérone et influerait sur la formation de l’identité de genre.

Je note qu’une autre équipe ayant travaillé récemment sur le noyau de la strie terminale (mais sans étudier sa différence de volume entre femmes et hommes), bien que moins prudente à un autre endroit de l’article, écrit à un moment que le noyau du lit de la strie terminale est « peut-être » dimorphique chez l’être humain, citant pour toute référence l’étude d’Allen et Gorski sur le BNST-dspm et celle du groupe de Swaab sur le BSTc (Avery et al. 2014). Une telle prudence est compréhensible : ces deux observations non répliquées sont particulièrement fragiles étant donné les conditions de leur obtention, notamment l’utilisation de petits échantillons de convenance et la forte détermination de ces deux équipes à trouver ce type de dimorphisme.

Pourtant, dans son précédent livre, Jacques Balthazart :

– affirmait que le noyau du lit de la strie terminale jouait un rôle important « dans le contrôle du comportement sexuel chez l’animal », citant en référence deux études s’avérant faites sur des rats, et s’avérant être tout simplement les deux études de 1974 et 1976 qui étaient citées par Zhou et al. en 1995 (pourquoi se fatiguer à chercher plus loin quand il suffit de recopier ce que d’autres ont écrit 15 ans auparavant et qui flatte ses préjugés, et pourquoi embrouiller les gens avec la précision inutile que cela concerne le rat, autant l’enlever et écrire « chez l’animal » à la place, n’est-ce pas ?), et ce alors que Zhou et collègues les citaient à l’appui de l’idée que le BSTc joue un rôle essentiel dans le comportement sexuel masculin et dans la régulation de la sécrétion de GnRH (glissement fréquent chez Jacques Balthazart consistant à considérer que le comportement sexuel masculin est le comportement sexuel tout court, et suppression de la mention de la régulation de la sécrétion de GnRH pour éviter que les lecteur∙ices se demandent si les différences de tailles de ce noyau ne pourraient pas être simplement liées à des différences purement physiologiques),

– ajoutait que « chez diverses espèces », sa partie centrale était plus grosse chez les mâles « largement » du fait de l’action précoce des stéroïdes sexuels et enchaînait en affirmant tranquillement : « Ce noyau est également sexuellement différencié dans l’espèce humaine », donnant pour toute référence à l’appui l’article d’Allen et Gorski de 1990 (portant sur le BNST-dspm, pas du tout au même endroit que le BSTc), avant de broder sur les travaux de Swaab (portant sur le BSTc) pour suggérer que l’ « identité sexuelle masculine » pourrait être liée à une certaine « imprégnation hormonale […] pendant la vie embryonnaire », dont la taille de ce qu’il appelle « BNSTc » pourrait être un marqueur.

Il me semble que cela se passe de commentaires.

Quoi qu’il en soit et pour en revenir à la présente interview, on a donc ici affaire à un noyau dont on ne saurait affirmer qu’il est « plus volumineux chez l’homme », et dont les maigres observations humaines concernant la partie que Jacques Balthazart instrumentalise plus particulièrement (le BSTc) n’étayent pas particulièrement la théorie qu’il soutient.

Ces observations peuvent en effet au moins autant voire davantage soutenir qu’une différence moyenne entre femmes et hommes est le cas échéant uniquement liée à des différences strictement liées à la physiologie de la reproduction émergeant à partir de la puberté. Même Guillamon et al. (2016), bien qu’indiquant que le « pattern normatif de dimorphisme sexuel » pour le BSTc est « M>F », rappellent que Chung et al. (2002) ont estimé que ce dimorphisme prétendu n’émergeait qu’à l’âge adulte, et soulignent que les observations faites par l’équipe de Swaab sur des sujets trans sont peut-être attribuables aux effets de la thérapie hormonale de réassignation, qualifiant cette explication de « plus probable » que l’explication alternative proposée, à savoir que le BSTc de petite taille serait un marqueur spécifique du développement de la transidentité MtF « non-homosexuelle » (i.e. avec attirance pour les femmes, dans leur référentiel).

Le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus (SCN)

Le noyau suprachiasmatique de l’hypothalamus, connu pour sa fonction de contrôle des rythmes circadiens et pour lequel des différences de volume entre femelles et males ont été observées chez des rats et des souris, a également été étudié par Dick Swaab dans le cadre de sa recherche tous azimuts d’un dimorphisme sexué qui pourrait être mis en relation avec la propension à la « transsexualité ».

Dans Zhou et al. 1995 déjà cité, Swaab et ses collaborateurs signalent qu’ils n’ont pas trouvé qu’il satisfaisait aux deux conditions qu’ils avaient fixées, à savoir être « sexuellement dimorphique » et ne pas être « influencé par l’orientation sexuelle », renvoyant pour la documentation de ces constats à Swaab et Hofman 1995 ainsi qu’à des données non publiées par eux. Ils signalent également qu’ils n’ont pas trouvé que son volume était réduit ni augmenté chez les sujets trans présentant dans cet échantillon une différence au niveau du BSTc, précisant ne pas avoir publié ces données non plus.

Relevons au passage cet exemple de biais de publication en défaveur de résultats négatifs, un biais qui mine la recherche sur les différences entre les sexes par sa capacité à créer l’illusion que des différences existent lorsqu’elles n’existent pas, et aussi à exagérer la taille d’une différence lorsqu’on l’estime par méta-analyse des études publiées. David et al. (2018) ont montré comment de nombreuses annonces de « découvertes » de différences entre femmes et hommes (en l’occurrence dans les études de neuroimagerie fonctionnelle par IRM) pouvaient a contrario être des faux positifs, ce qui souligne encore une fois combien il est inapproprié de prendre pour acquis les résultats d’études non répliquées, surtout faites sur de petits échantillons non aléatoires.

Mais revenons à Swaab et Hofman (1995) et à la recherche d’une différence entre femmes et hommes pour le noyau suprachiasmatique. Swaab et son collaborateur écrivent qu’ils n’ont pas trouvé de différence pour la subdivision de ce noyau contenant des neurones à vasopressine, mais qu’ils ont trouvé celle contenant des neurones à peptide vasoactif intestinal deux fois plus grosse chez des hommes âgés de 10 à 30 ans que chez des jeunes femmes, cette différence s’inversant entre 41 et 65 ans puis disparaissant après 65 ans ; ils rappellent aussi qu’ils avaient trouvé en 1990 que la subdivision du noyau suprachiasmatique contenant des neurones à vasopressine était deux fois plus grosse chez des hommes homosexuels que chez des hommes hétérosexuels, mais Swaab a rapporté en 1993 que la lésion de ce noyau chez le rat mâle ne perturbait pas leur « orientation sexuelle », et dans un autre article en 1993 que ce noyau était 2.5 plus gros en octobre-novembre qu’en mai-juin, or rien n’indique que les femmes, hommes hétérosexuels et hommes homosexuels de leurs autres études ont été appariés par mois du décès.

Je relève aussi que dans la plus récente publication que j’ai pu trouver sur le sujet (Graïc et al. 2018), Swaab et ses co-auteurs listent cinq caractéristiques du noyau suprachiasmatique distinguant selon eux certaines espèces de mammifères d’autres espèces du même groupe : 1. distinguant l’opossum des autres mammifères étudiés ; 2. distinguant l’humain des autres mammifères étudiés ; 3. distinguant la vache du chameau et de l’humain ; 4. distinguant les bovins de la souris ; 5. distinguant le cheval de « la plupart des mammifères ». Dans cette étude, ils rapportent en particulier que chez des bovins, le volume total des neurones à peptide vasoactif intestinal de ce noyau était en moyenne plus grand chez les femelles que chez les mâles (+ 36 %), en sens inverse de ce qu’ils rapportent chez l’humain, le rat et la gerbille. Pour expliquer cette discordance, ils avancent que cela pourrait provenir du fait que les bovins ont été sélectionnés de sorte à favoriser la production de lait, or celle-ci « est influencée par les rythmes circadiens ». Les scientifiques qui étudient les comportements sexuels sur des modèles rats et souris de laboratoire ne se demandent a contrario jamais de quelles particularités sont porteuses les lignées de rongeurs sélectionnées pour la recherche, présentant certains avantages en termes de facilité de reproduction et/ou d’élevage.

Pour en revenir aux humains, Guillamon et al. (2016) indiquent que le « pattern normatif de dimorphisme sexuel » pour le noyau suprachiasmatique est « M=F » et précisent que ce noyau « semble être masculin chez les MtFs », citant en référence Zhou et al. 1995 (qui rapporte en fait une absence de différence entre sujets MfF et femmes et hommes non trans).

Bref, la recherche n’ayant pas montré que le noyau suprachiasmatique était plus volumineux « chez l’homme » ni « chez la femme », j’espère que Jacque Balthazart ne prétend pas qu’il l’est.

Le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus (PVN)

Dick Swaab s’est également intéressé au noyau paraventriculaire de l’hypothalamus, un bon candidat à dimorphisme sexué car il est impliqué notamment dans la sécrétion d’une hormone nécessaire à l’accouchement et impliquée dans l’allaitement (ocytocine), dans le contrôle de l’érection (également en lien avec l’ocytocine mais via un autre groupe de neurones) et dans celui de la sécrétion par l’hypophyse d’une hormone nécessaire à la lactation (prolactine). Il contient aussi des neurones sécrétant de la vasopressine, un peptide connu dans notre espèce pour ses effets antidiurétiques et hypertenseurs, mais qui a été associé à certains comportements sexuels chez des rongeurs. Ce noyau fait également partie de l’axe corticotrope (hypothalamus-hypophyse-glandes surrénales), le système qui contrôle la réaction hormonale au stress, dans lequel diverses différences entre les sexes ont été documentées notamment chez le rat et la souris.

Comme pour le noyau suprachiasmatique, Swaab et ses collaborateurs signalent dans Zhou et al. (1995) qu’ils n’ont pas trouvé que le noyau paraventriculaire satisfaisait aux deux conditions qu’ils avaient fixées, à savoir être « sexuellement dimorphique » et ne pas être « influencé par l’orientation sexuelle », renvoyant ici à Swaab et Hofman (1995) et à des données non publiées. A la différence du noyau suprachiasmatique, il n’y a rien concernant le noyau paraventriculaire dans Swaab et Hofman (1995), et on est donc rendu à des données non publiées pour en savoir plus. Etant donné que ce noyau n’a pas été associé à l’orientation sexuelle, on peut déduire de ce qui précède que l’équipe n’a pas trouvé qu’il était « sexuellement dimorphique ».

Guillamon et al. 2016 indiquent également pour le noyau paraventriculaire que le « pattern normatif de dimorphisme sexuel » est « M=F », précisant que ce noyau « semble être masculin chez les MtFs ».

Swaab rapporte dans Ishunina et Swaab 1999, étude réalisée sur 15 hommes et 17 femmes âgés de 29 à 94 ans au moment de leur décès, l’observation que les neurones à vasopressine du noyau paraventriculaire étaient en moyenne un peu plus gros chez les hommes, uniquement dans l’hémisphère gauche (ne trouvant en revanche aucune différence pour les neurones à ocytocine), mettant ce constat en relation avec l’observation d’un taux de vasopressine dans le sang en moyenne supérieur chez les hommes (j’avais parlé en 2013 de l’instrumentalisation de cela par Boris Cyrulnik, qui prétendait que « la vasopressine est une neurohormone sécrétée plutôt par les hommes, qui les encourage plutôt à passer à l’action » – l’opposant à l’ocytocine sécrétée surtout par les femmes, qui faciliterait l’attachement). Cette petite étude fragile de Swaab ne nous avance pas à grand chose sinon à la supposition que l’équipe n’a pas trouvé de différence de volume du noyau lui-même, car elle l’aurait très certainement signalé sinon.

Bref, il n’y a vraiment rien qui permette de dire que le noyau paraventriculaire de l’hypothalamus est plus volumineux « chez l’homme » ou « chez la femme », et j’espère donc que Jacques Balthazart ne le prétend pas.

Le noyau ventromédian de l’hypothalamus (VMN ou WMH)

Situé au sein d’une région notamment impliquée dans la régulation de la prise alimentaire, le noyau ventromédian de l’hypothalamus semble chez les rongeurs participer à des mécanismes déclenchés par la perception de phéromones via l’organe voméronasal, et jouer en particulier un rôle clé dans la manifestation d’un aspect central du comportement sexuel typique des femelles chez les rongeurs (également manifesté par les mâles, mais de manière plus sporadique), le réflexe de lordose.

Ce réflexe qui chez la rate, après amorçage par la présence d’un certain niveau d’œstradiol puis de progestérone (œstrus), est déclenché par des stimuli typiquement fournis par ses congénères mâles, est l’un des mécanismes « sélectionnés pendant 3,5 milliards d’années » qui a inexplicablement « subitement » disparu uniquement chez nous et nos plus proches cousins. Il semble en effet que ni la perception de fragrances masculines, ni « les stimulations sexuelles sur la croupe de la femme ne déclenchent plus la position de lordose », et que « quand une femme se met à quatre pattes, courbe son dos et reste immobile, ce n’est plus un mouvement réflexe déclenché par un stimulus sexuel, mais un mouvement volontaire », pour reprendre le vocabulaire poétique de feu Serge Wunsch.

De même, comme le souligne un tout récent éditorial publié dans Science, aucune phéromone humaine n’a jamais pu être mise en évidence[12], que ce soit la « copuline » censée se trouver dans les sécrétions vaginales surtout autour de l’ovulation et déclencher l’augmentation chez les hommes de « la testostérone, hormone du désir », selon Science et Vie en 1996[13], Pierre Bustany dans La biochimie du coup de foudre en 1997[14] ou encore René Zayan dans Du baiser au bébé en 2005[15], l’androstenone censée inconsciemment attirer les femmes et repousser les hommes selon Pierre Bustany[16] ou encore René Zayan[17], ou bien la mystérieuse phéromone censée provoquer la synchronisation des cycles menstruels des femmes vivant ensemble, un mythe savant persistant né d’une petite étude mal faite publiée en 1971 (et amplement reformulée dans la vulgarisation) alors que ce phénomène de synchronisation est manifestement inexistant[18].

Dans Biologie de l’homosexualité, Jacques Balthazart évoque le noyau ventromédian de l’hypothalamus en expliquant que symétriquement à la partie médiane de l’aire préoptique pour le « comportement sexuel mâle », ce noyau est le site d’action des stéroïdes « nécessaire et suffisant » pour activer le « comportement sexuel femelle » (p. 70). Il pose dans un premier temps qu’il est plus volumineux « chez les rats femelles que chez les mâles » (p. 80), finissant par écrire que « dans la foulée de l’identification [du] SDN dans l’aire préoptique chez de nombreuses espèces, les anatomistes ont […] identifié diverses structures qui sont soit plus volumineuses chez les mâles que chez les femelles (noyau de la strie terminale du rat) soit chez les femelles que chez les mâles (noyau ventro-médian de l’hypothalamus) » (p. 84, souligné par moi). La mention des « nombreuses espèces » et la suppression de « du rat » peut laisser croire qu’une différence F>M de volume du noyau ventromédian est établie entre autres aussi dans notre espèce, d’autant que Jacques Balthazart ajoute ici qu’il reviendra sur ce sujet dans le chapitre consacré à l’analyse détaillée des « différences morphologiques entre cerveau [sic] des hommes et des femmes » (p. 84). Il ne fournit cependant nulle part dans le livre d’information concernant une éventuelle différence femmes-hommes de volume de ce noyau, et pour cause.

En 2013, Chung et Auger écrivaient que la région ventromédiane de l’hypothalamus était chez le rat plus volumineuse chez le mâle que chez la femelle et qu’on ne savait pas si cette région présentait un dimorphisme de volume chez l’être humain. J’ai pour ma part cherché en vain des données indiquant un éventuel dimorphisme de volume de cette région ou ce noyau chez l’être l’humain.

J’ai bien trouvé une étude à nouveau faite par le groupe de Dick Swaab, mais elle ne conforte ni les écrits, ni les sous-entendus de Jacques Balthazart. Ishunina et al. 2001 commencent par signaler que si ce noyau a été trouvé plus volumineux chez la femelle dans une espèce de lézard, chez le rat il a au contraire été trouvé plus volumineux chez le mâle, les noyaux des cellules de ce noyau ayant selon ell∙eux été trouvés plus volumineux chez les rates que chez les rats. Il semble que Jacques Balthazart a lu un peu trop vite… La différence dans le sens M>F chez le rat est pourtant clairement affirmée et documentée dans l’ouvrage dirigé par Ivanka Savic qui fait référence chez les adeptes de ses croyances[19], mais il était manifestement trop désireux de voir chez le rat un résultat flattant la logique simpliste qui sous-tend son interprétation des différences de volumes.

Au vu des études publiées par Swaab sur d’autres noyaux, étant donné qu’il connaissait l’existence de dimorphismes du volume de ce noyau dans au moins deux espèces et sachant qu’il avait à sa disposition les échantillons nécessaires pour faire la comparaison chez des humains, on peut raisonnablement penser que s’il n’a rapporté aucun constat de différence significative ni dans Ishunina et al. 2001, ni ailleurs, c’est qu’il n’a pas trouvé de différence de volume entre femmes et hommes dans le noyau ventromédian de l’hypothalamus.

Dans cette étude publiée en 2001, l’équipe dirigée par Swaab s’est penchée sur la taille des cellules nerveuses et celle de leur appareil de Golgi, considérant qu’il s’agissait d’indicateurs de leur activité métabolique. Après analyse des données de son échantillon de coupes histologiques de cerveaux de 28 personnes décédées entre 24 et 94 ans (12 hommes et 16 femmes), elle a fini par (arriver à) trouver et mettre en avant la différence suivante : la taille de l’appareil de Golgi relativement à celle des cellules nerveuses était en moyenne 34 % plus grande chez les femmes que chez les hommes avant 50 ans, et 15 % plus grande chez les hommes que chez les femmes après 50 ans. Pour Swaab et ses collègues, ces résultats (non répliqués) combinés à d’autres données « suggèrent que les androgènes ont un effet inhibiteur sur l’activité des neurones du noyau ventromédian humain », même si « la possibilité que les œstrogènes stimulent l’activité des neurones du noyau ventromédian devrait également être envisagée ». Sans commentaire.

Des études faites par Ivanka Savic concernant des phéromones putatives méritent aussi d’être mentionnées ici bien que n’ayant pas porté sur le volume de ce noyau, car elles concernent cette région de l’hypothalamus et sont citées dans le précédent livre de Jacques Balthazart. Elles ont également été instrumentalisées dans Homo ou hétéro, est-ce un choix ?, un documentaire affligeant de plus (dont j’avais dit deux mots ici) diffusé par France 2 en 2015, pour lequel Jacques Balthazart a fait office de conseiller scientifique aux côtés de René Zayan et Philippe Brenot, et dans lequel l’existence de phéromones humaines était affirmée sans ambages[20].

Il s’agit tout d’abord de Savic et al. 2001, article introduit par la citation d’une poignée de petites études non répliquées voir contredites en faisant comme si leurs résultats étaient acquis, notamment l’étude de 1971 sur la « synchronie menstruelle ». Dans cette étude, l’équipe de Savic a utilisé deux « substances ressemblant à des hormones sexuelles », l’une appelée androstadienone (AND), habituellement trouvée en beaucoup plus grande quantité sous les aisselles des hommes que sous celles des femmes (que des bactéries logeant sur la peau transforment en androstenone, un composé volatile fortement odorant), l’autre appelée estratetraenol (EST), une substance dérivée de l’androstadienone qui n’a été trouvée que dans l’urine des femmes enceintes. L’équipe a mesuré par TEP l’activité cérébrale de 12 femmes et 12 hommes hétérosexuel∙les pendant qu’on leur faisait sentir l’une ou l’autre de ces deux substances, et a trouvé qu’en moyenne, chez les femmes sentir l’AND activait davantage une région de l’hypothalamus incluant l’aire préoptique et le noyau ventromédian que sentir l’EST, alors que chez les hommes, sentir l’AND n’activait presque pas l’hypothalamus et sentir l’EST l’activait davantage, ni plus ni moins que les femmes mais surtout dans une région incluant le noyau paraventriculaire et le noyau dorsomédian. Cette étude jamais répliquée est parfois présentée comme suggérant que le noyau ventromédian pourrait être le lieu d’une « intégration sexuellement dimorphique d’un signal phéromonal » (Chung et Auger 2013), mais cette supposition relève d’une extrapolation faite sur des bases très fragiles. Surtout, ces deux substances sont odorantes, comme cela est bien précisé dans l’article qui précise aussi que 3 sujets initialement recrutés ont été exclus car ils n’arrivaient pas à détecter l’odeur de l’une ou l’autre. Dès lors, toute différence d’activation pourrait très bien s’expliquer par une sensibilité différente à certaines odeurs acquise au fil du vécu (en particulier sexuel) différent des femmes et hommes testés.

Dans Savic et al. 2005, la même équipe a refait le test sur 36 sujets dont la capacité à sentir l’EST et l’AND avait été vérifiée : 12 hommes hétérosexuels, 12 femmes hétérosexuelles, et 12 hommes homosexuels. Elle rapporte qu’en moyenne, sentir l’AND induisait chez ces derniers « une activation ressemblant davantage à celle des femmes hétérosexuelles qu’à celle des hommes hétérosexuels », en particulier dans la région incluant l’aire préoptique et le noyau ventromédian. Comme l’équipe l’admet dans l’article (bien qu’elle privilégie une autre interprétation), ce résultat « pourrait refléter une sensibilisation de l’hypothalamus ou de circuits connexes à l’AND causée par une exposition répétée à des contacts sexuels avec des hommes », et une autre possibilité serait que « les femmes hétérosexuelles et les hommes homosexuels ont associé l’AND à la sexualité, tandis que les hommes hétérosexuels ont fait une association similaire avec l’EST ». L’étude de Berglund et al. 2006 dirigée par Savic rapporte les résultats de la même comparaison faite cette fois avec 12 femmes homosexuelles. L’équipe rapporte que l’activation chez elles a en moyenne différé de celles des 12 femmes hétérosexuelles, mais ce uniquement pour l’AND, et ce uniquement dans l’aire préoptique (non activée chez les premières au contraire des secondes), alors que l’EST avait montré une tendance similaire à celle des hommes hétérosexuels (mais non significative) à activer le noyau dorsomédian. Cette étude qui comme les précédentes, n’a pas fait l’objet d’une réplication indépendante n’apporte donc rien de plus sur le noyau ventromédian, et ne fait que suggérer que la réaction des femmes homosexuelles à certaines odeurs corporelles sexuées est plus proche de celle des hommes hétérosexuels que de celle des femmes hétérosexuelles.

Bref, contrairement à ce que peuvent laisser penser les insinuations de Jacques Balthazart, appuyées en outre par une fausse information concernant le rat, rien ne permet de dire que le noyau ventromédian de l’hypothalamus est plus volumineux « chez la femme » ni que sa taille joue un rôle dans la sexuation du comportement sexuel humain.

Le noyau arqué ou infundibulaire de l’hypothalamus (INF ou arcuate nucleus)

Le noyau arqué ou infundibulaire de l’hypothalamus est un centre important de régulation de l’homéostase (il est impliqué dans le contrôle de la prise alimentaire, du métabolisme, de la température du corps), intervenant également dans la régulation cardiovasculaire ou encore la croissance, mais aussi dans la sécrétion de la GnRH, via ses neurones à neurokinine B et ses neurones à kisspeptine (découverts dans les années 2000).

La GnRH, dont le réveil de la production par l’hypothalamus signe le début de la puberté, stimule la sécrétion de LH et de FSH par l’hypophyse, deux hormones qui une fois relâchées dans la circulation générale, agissent sur l’activité des testicules et des ovaires (axe gonadotrope), les hormones produites par les gonades agissant en retour sur le système hypothalamo-hypophysaire en régulant la sécrétion de LH et FSH (rétrocontrôle). Le noyau arqué est donc aussi un bon candidat à la monstration d’un dimorphisme de sexe naturel, et Dick Swaab s’est également penché dessus, cette fois en collaboration avec Julie Bakker.