A en croire maints commentateurs de l’actualité de décembre 2013, des chercheurs auraient démontré l’existence d’une différence frappante entre les « connectomes » cérébraux des femmes et ceux des hommes, et celle-ci serait à l’origine d’une forme de complémentarité de leurs aptitudes et comportements. L’étude en question était pourtant très (très) loin d’autoriser les conclusions annoncées. Ce nouveau cas de validation imaginaire du bienfondé de certains stéréotypes de genre est exemplaire. Comme souvent, cette construction d’une fausse information a été sous-tendue par un tropisme hétérosexiste, favorisée par le manque d’éthique des producteurs de l’article scientifique, et permise par le dysfonctionnement structurel des médias en matière de sciences.

A en croire maints commentateurs de l’actualité de décembre 2013, des chercheurs auraient démontré l’existence d’une différence frappante entre les « connectomes » cérébraux des femmes et ceux des hommes, et celle-ci serait à l’origine d’une forme de complémentarité de leurs aptitudes et comportements. L’étude en question était pourtant très (très) loin d’autoriser les conclusions annoncées. Ce nouveau cas de validation imaginaire du bienfondé de certains stéréotypes de genre est exemplaire. Comme souvent, cette construction d’une fausse information a été sous-tendue par un tropisme hétérosexiste, favorisée par le manque d’éthique des producteurs de l’article scientifique, et permise par le dysfonctionnement structurel des médias en matière de sciences.

Chapitres

Introduction – L’événement scientifique de décembre 2013

Une observation faite sur un échantillon biaisé et très particulier

L’étude d’artefacts grossiers d’interprétation délicate, pas des connexions cérébrales

Pas d’inversion des ratios de connectivité inter-/intra-hémisphères selon le sexe

Des images qui ne représentent pas du tout ce qu’on a dit

Des différences infimes au regard de la variabilité indépendante du sexe

L’oubli fâcheux de tenir compte de facteurs de confusion

Des observations à confirmer, d’ores et déjà non convergentes avec d’autres

Des conséquences fonctionnelles non seulement spéculatives mais fantaisistes

Rien n’indique que les différences résultent d’une sexuation naturelle du cerveau

Pourquoi cet article a fait l’objet d’une vulgarisation particulièrement désastreuse

– Introduction

– Un article scientifique de très faible qualité

– Un comité éditorial peu regardant voire pousse-au-crime

– Le comportement des auteurs après la publication de l’article

– La force des images

– La réponse à une demande sociale

Conclusion

L’EVENEMENT SCIENTIFIQUE DE DECEMBRE 2013

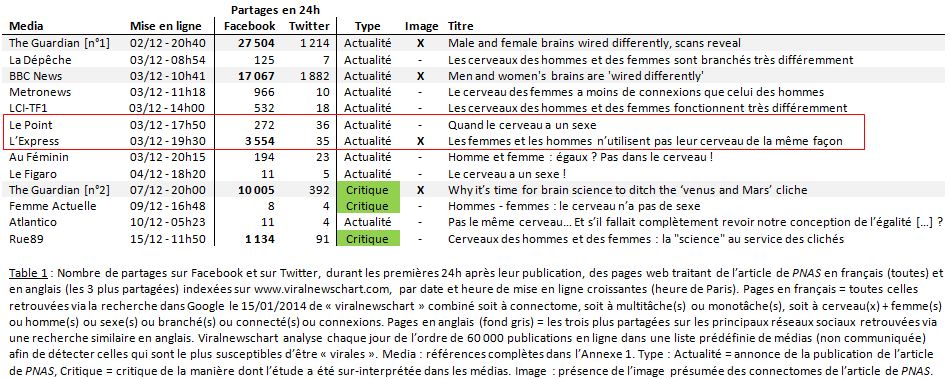

Les journalistes accrédités ont été informés le 27 novembre 2013, résumé à leur intention et texte intégral à l’appui, de l’article à paraître dans la revue scientifique éditée par l’Académie des sciences des Etats-Unis [1]. Dès la fin de l’embargo fixé par la revue au 2 décembre à 15h heure locale, 20h à Londres et 21h à Paris, les médias nord-américains et britanniques se sont mis à bruisser de la nouvelle, les médias français se réveillant quant à eux le lendemain matin. Avant d’en rendre compte au grand public, les journalistes spécialisés avaient eu cinq jours pour lire l’article et demander des éclaircissements à son auteur correspondant, mais comme d’habitude les choses se sont passées bien différemment. Dans leur quasi-totalité, les médias francophones se sont contentés de recycler les informations de sources secondaires, et ce en les détériorant généralement : voir dans l’Annexe 2 un aperçu de l’annonce de cette étude.

Circulation circulaire d’une pseudo-information

En France, c’est une dépêche émise par un journaliste de l’AFP en charge du suivi des publications scientifiques faites dans les revues américaines, basé à Washington pour « mieux répondre aux décalages horaires » des clients de l’AFP (et non pour être proche de l’illusoire « terrain » que constitueraient les labos de la région) [2], qui lance dans la nuit le processus de « circulation circulaire de l’information » (Bourdieu, 1996). Malheureusement, sa dépêche n’est une fois de plus [3] qu’un résumé-paraphrase du communiqué de presse diffusé sur Eurekalert! par l’employeur des auteurs principaux, dégradant de surcroît singulièrement l’information que celui-ci contenait : voir dans l’Annexe 3 la comparaison des deux et la description des profondes altérations opérées par le journaliste.

Dès 7h36 le 3 décembre, France 2 diffuse dans Télématin, sa matinale aux 1.4 millions de téléspectateurs désormais « resserré[e] sur l’info pure et dure » (Armati, 2014), un reportage reprenant les principaux éléments de la dépêche AFP (voir sa retranscription dans l’Annexe 4). Le reportage est mis en ligne une heure plus tard sur le site FranceTVinfo, accompagné d’un texte lui aussi très largement inspiré de la dépêche, et est sélectionné dans le zapping du portail masculin Gentside.

Tout au long de la journée et les jours suivants se succèdent les reprises commentées du reportage de France 2 et les reprises ou paraphrases de la dépêche AFP sur les sites de la presse régionale (Dernières Nouvelles d’Alsace, Le Dauphiné Libéré, L’Est Républicain, La Dépêche, Le Berry Républicain, Midi Libre, La Nouvelle République), les sites d’information généralistes nationaux (RTL, Europe 1, Free actualité, Yahoo news, Metronews, LCI-TF1, Le Point), les sites spécialisés (Maxiscience , Pourquoi Docteur, Doctissimo, Top Santé, Top Actus Santé, Sante Magazine) et les sites destinés aux femmes (Journal des Femmes, Au Féminin.com, TerraFemina), ainsi que les reprises de ces reprises (Le Nouvel Obs reprenant Pourquoi Docteur, Free actualité encore reprenant cette fois Metronews, Yahoo news encore reprenant cette fois Maxisciences, Culture Femme reprenant Europe 1, etc). Quelques médias se démarquent en remontant au communiqué de presse Eurekalert! (Santé Log) ou en se basant sur des articles de médias anglophones (Maxisciences s’appuyant sur Live Science et The Guardian, L’Express et Le Figaro s’appuyant sur BBC News, Futura-Sciences paraphrasant Live Science) ou en sollicitant un avis d’ « expert » (M6), mais ignorant toujours avec superbe la source primaire de l’information. Et lorsque (très rarement) des éléments d’information sont puisés directement dans l’article scientifique, ce ne sont pas les données factuelles qui y figurent mais seulement leur commentaire fallacieux par les auteurs qui est repris en substance (Pour La Science, Le Quotidien du Médecin).

Très vite, des producteurs habituels [4] de discours pseudo-scientifique de naturalisation du genre se félicitent de la clarté et de la solidité des résultats de l’étude, indiquant les leçons à en tirer.

Premières instrumentalisations par des journalistes spécialisés et experts engagés

Ainsi, sur le site du magazine Pour la Science, le journaliste scientifique spécialisé en neurosciences et en psychologie Sébastien Bohler affirme que l’étude « marque une date clé ». Selon lui, « une chose semble maintenant certaine : il faudra que le débat public (surtout en France, où l’on reste très en retard sur la majorité des autres pays) intègre cette notion des différences neuropsychologiques liées au sexe. » Dans son billet plus détaillé auquel l’article renvoie sur Scilogs (autre site de Pour La Science), il introduit quelques bémols mais enfonce le clou : « C’est une découverte lourde de conséquences et qui nous oblige à réfléchir. Elle fait suite à de longues recherches sur les différences cérébrales entre hommes et femmes, parfois contestées. Elle est décisive car pour la première fois, des clichés du cerveau montrent des différences très nettes sur des échantillons fortement significatifs […] En fait, ces observations sont passionnantes, parce que [e]lles permettent de partir d’une base scientifique ferme pour admettre qu’il y a des différences dans la structure du cerveau en fonction du sexe ».

Sur le site Le Plus du Nouvel Obs, la chroniqueuse invitée Peggy Sastre qui y tient le blog « sexe, science et al. » et passe pour être une journaliste scientifique [5] se réjouit quant à elle que cette étude soit bien « passée » dans les médias et que ses observations incontestables aient apparemment laissé sans voix les critiques habituels de ce genre d’annonces. Confortée par ces nouvelles données scientifiques dans son mépris de ceux qui persistent à « nier les différences sexuelles cérébrales », elle en profite pour dézinguer de manière grossièrement mensongère le livre de Rebecca Jordan-Young qu’elle n’a pas lu [6].

Sur Atlantico, c’est le psychiatre et « directeur d’enseignement à l’Université Paris VI » Jean-Paul Mialet qui s’enhardit : « [c]ette fois, nous sommes en présence d’une étude qui montre des différences flagrantes et peu contestables », des données qui ne pourront plus être « négligées au profit d’autres données, les données culturalistes ». Il est temps de prendre acte du fait que les femmes « ont une disposition particulière pour les soins, grâce à leur empathie et leur souci de l’humain » et de « s’interroger sans arrière-pensée sur l’influence du sexe sur certaines aptitudes et encourager leur développement » (il donne à ce propos l’information certainement glanée dans le documentaire dont j’ai parlé ici qu’en Norvège, « pays d’avant-garde pour l’égalité des sexes », malgré les millions dépensés « dans la parité », « 90% des infirmiers sont des femmes et 90% des ingénieurs sont des hommes »).

Sur son blog à l’intitulé trompeur « Politis », le biologiste Philippe Poindron, professeur honoraire de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, exulte : « Les pauvres LGBT, les pauvres constructivistes, les pauvres imbéciles bernanosiens qui nient la réalité ! Cette fois-ci, les résultats sont absolument confondants de clarté (pour ce que j’ai pu comprendre). Ils touchent à la structure du cerveau du mâle et de la femelle de l’homme, et ils concluent qu’ils ne sont pas faits pour la même tâche. […] Les différentes régions du cerveau de l’homme ne sont pas connectées entre elles de la même façon que celles du cerveau de la femme. Il en résulte un mode d’appréhension du monde qui n’est pas identique chez l’homme et chez la femme, et un développement différents des différentes fonctions cérébrales. […] De toute manière, cette étude est un coup mortel porté aux théoriciens du genre. Je serais Judith BUTLER (ce qu’à Dieu ne plaise), je me ferais du souci quant à l’avenir de ma théorie ».

Il faut dire que cette étude semble avoir de quoi susciter leur enthousiasme. Ne vient-elle pas de « révéler » que « les cerveaux des hommes et des femmes sont branchés très différemment » (AFP, etc), et plus précisément de produire des images qui « établissent que chez les hommes, les connexions intrahémisphériques sont plus fournies », alors que « [c]hez les femmes, à l’inverse ce sont les connexions entre les deux hémisphères qui prédominent » (Le Quotidien du Médecin) ? Et puisqu’elle « suggère que le cerveau masculin est structuré pour faciliter les échanges d’informations entre le centre de la perception et celui de l’action » et montre que chez les femmes, « les branchements relient l’hémisphère droit, ou siège la capacité d’analyse et de traitement de l’information, à l’hémisphère gauche, centre de l’intuition » (AFP, etc), cette étude ne permet-elle pas de « confirmer » que « le cerveau des hommes et des femmes fonctionne différemment » en même temps que « la véracité de certains stéréotypes » (Le Nouvel Obs – Pourquoi Docteur) ?

Pas si vite…

Hélas pour les auteurs de ces comptes-rendus, et surtout hélas pour tous ceux qui les ont crus, ce n’est pas du tout cela que les chercheurs ont montré. Sans même lire l’article scientifique, et a fortiori en consacrant les quelques minutes nécessaires à la lecture de ses cinq pages et quelques lignes, le caractère délirant de l’interprétation de ses résultats sautait aux yeux et justifiait une critique immédiate. Peu après la publicisation de l’étude, de nombreux spécialistes s’en sont chargé dans les médias ou blogs spécialisés anglo-saxons [7]. J’ai préféré pour ma part prendre le temps d’analyser de manière plus approfondie à la fois le contenu de l’article, la méthodologie précise de l’étude et ses comptes-rendus dans l’espace médiatique francophone. Pour pouvoir mesurer à quel point ils étaient problématiques, je vous invite maintenant à me suivre dans une visite commentée de ce que les chercheurs ont réellement fait et observé.

UNE OBSERVATION FAITE SUR UN ECHANTILLON BIAISE ET TRES PARTICULIER

Tout d’abord, soulignons que ce qui a été observé dans cette étude n’est pas une différence entre « les femmes » et « les hommes », ni même entre « des femmes » et « des hommes », mais plutôt une différence entre des filles et des garçons, que ceux-ci étaient issus d’une population humaine bien spécifique, et que cet échantillon était notablement biaisé en raison de sa méthode de constitution. Commençons par décrire celle-ci, et pour cela voyons d’abord le contexte de l’étude ayant donné lieu à cet article : il sera utile de l’avoir en tête pour la suite.

Un contexte bien particulier ayant pesé notamment sur la constitution de l’échantillon

Cette étude s’inscrit dans un vaste projet mené par le Brain Behavior Lab de l’Université de Pennsylvanie, codirigé par Raquel Gur et son mari Ruben, en collaboration avec l’Hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) [8]. Le but affiché de ce projet, pour lequel Raquel Gur a obtenu de l’Institut National de la Santé Mentale étatsunien un financement de plus de 14 millions de dollars entre septembre 2009 et septembre 2012 (il devait prendre fin en septembre 2011 mais a été prolongé d’un an) était d’avancer dans « la compréhension et le traitement des troubles neuropsychiatriques développementaux ». Il se traduisait en deux objectifs audacieux formulés en ces termes par Raquel Gur : « établir les substrats neuronaux des trajectoires de développement des phénotypes comportementaux » et « établir les réseaux de gènes sous-jacents à la vulnérabilité neuronale conduisant aux troubles mentaux ». Dans ce but, les chercheurs ont d’abord caractérisé, notamment via une batterie de tests neurocognitifs informatisés mise au point à cet effet par le couple Gur, le profil psychologique d’une cohorte de jeunes préalablement génotypés. Sur un sous-ensemble d’entre eux, ils ont procédé en moyenne environ trois mois plus tard à des enregistrements d’imagerie cérébrale par résonnance magnétique : IRM structurelle classique, IRM de diffusion (DTI), et IRM fonctionnelle au repos, durant un test de mémoire de travail sur des formes géométriques complexes (fractales), et durant un test d’identification d’émotions faciales. Toutes ces données psychologiques, génétiques et de neuroimagerie étant recueillies, restait à les croiser dans tous les sens pour trouver des corrélats et en faire des articles. C’est ce que les chercheurs ont commencé à faire, et l’article dont il est question ici est l’un d’entre eux.

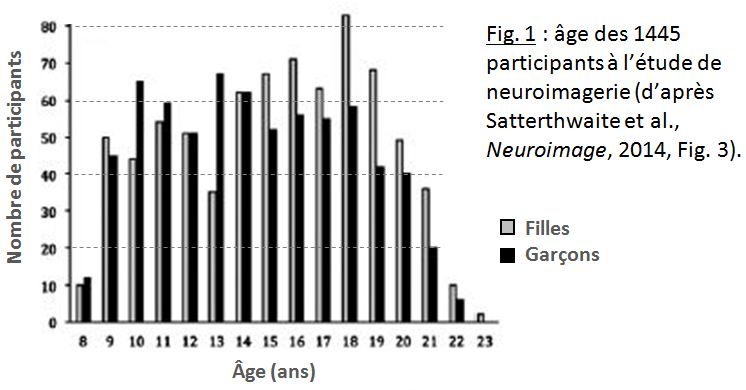

La cohorte d’étude a été constituée de jeunes malades ayant consulté l’une des structures de soin affiliées au CHOP, ayant à cette occasion donné leur sang et ayant ainsi pu être génotypés, et dont les parents avaient accepté d’être recontactés ultérieurement pour participer à une « étude génomique des troubles pédiatriques ». Parmi les 50 813 volontaires, 10 000 ont été tirés au sort de manière à constituer un échantillon contenant autant de filles que de garçons, autant d’ « afro-américains » que de « caucasiens », et autant de sujets de chaque âge dans la tranche considérée, à savoir 8 à 21 ans au démarrage des évaluations psychologiques. Parmi ceux-ci, 9428 ont finalement été gardés après un premier entretien ayant permis d’exclure ceux qui ne souhaitaient plus participer et ceux dont le niveau d’anglais ou les capacités mentales ou sensorimotrices étaient insuffisants pour participer aux tests neurocognitifs. Après que tous ont passé ces tests, les recruteurs en charge du volet de neuroimagerie du projet ont cherché à recontacter 5977 d’entre eux. Entre les 217 n’ayant pu être joints, les 654 n’ayant plus voulu participer et les 2424 exclus en raison de maladies graves (ex : cancer), de troubles médicaux susceptibles de biaiser les mesures (ex : épilepsie, traumatisme crânien, anomalie connue de l’anatomie cérébrale) ou de contre-indication à l’IRM (ex : grossesse en cours, piercing non-amovible, risque de présence de résidus métalliques, nombre significatif de tatouages amateurs), restaient 2682 jeunes éligibles. 1719 d’entre eux ont été tirés au hasard en s’assurant d’une répartition homogène en termes de sexe et d’âge, dont 1445 ont finalement mené à son terme le volet de neuroimagerie (83 ne se sont pas présentés, 76 n’ont pu être reçus en raison de la surcharge de travail de l’équipe, 36 se sont avérés trop anxieux ou claustrophobes pour pouvoir rester dans l’appareil, et pour 25 il y a eu un « problème technique »).

Dans un article descriptif de ce volet de neuroimagerie du projet, ces 1445 participants sont présentés comme étant des « adolescents » (Satterthwaite et al, 2014, p. 546), et on constate que presque tous avaient entre 9 et 21 ans au moment de l’enregistrement des données d’IRM (voir la Fig. 1 ci-dessous).

Un échantillon d’adolescents non représentatif et incorporant des biais liés au sexe

Pour l’article comparant filles et garçons dont il est question ici, les données d’IRM de diffusion de 949 d’entre eux ont été retenues pour l’analyse. Leur âge moyen était de 15.11 ans, et comme on vient de le voir ils avaient presque tous entre 9 et 21 ans, même si l’article signale qu’ils avaient entre 8 et 22 ans.

On ne sait pas sur quels critères les données d’imagerie de 34.3 % des sujets (496 sur 1445) ont été exclues a posteriori. On peut seulement imaginer que les auteurs ont procédé de manière similaire à ce qui est exposé dans Satterthwaite et al (2013a) rapportant une analyse des données d’IRM fonctionnelle (où l’échantillon est également qualifié d’ « échantillon d’adolescents », p. 16252). Pour ce dernier, les données de 494 sujets ont été exclues en raison de mouvements excessifs pendant l’enregistrement des images (216), d’usage de psychotropes ou de drogues (168), d’incapacité à effectuer le test avec un niveau de performance minimal (95), d’antécédents médicaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du cerveau (77), d’antécédents psychiatriques (51), d’images incomplètes (23) ou d’anomalie cérébrale découverte à cette occasion (1). Ce qui est en tout cas certain, c’est que les critères d’exclusion ont créé des biais de sélection différents pour les garçons et les filles, puisqu’à partir d’un échantillon devant être équilibré en termes de sexes il ne reste plus ici que 428 garçons pour 521 filles.

Les maigres données fournies dans l’article au sujet de ces jeunes, à savoir seulement les âges moyens et pourcentages de chaque « race » [9] par sexe, montrent que l’échantillon était significativement biaisé sous deux autres aspects au moins. D’une part, 46.3 % des filles étaient auto-déclarées « afro-américaines » contre seulement 35.5 % des garçons : les deux groupes différaient donc en moyenne en termes d’environnement socioculturels au moins, sans parler d’éventuelles différences physiologiques d’origine génétique ou non (par exemple, la puberté semble être aux Etats-Unis actuellement en moyenne plus précoce chez les filles se déclarant « afro-américaines » que chez celles se déclarant « caucasiennes »). D’autre part, la puberté étant plus précoce chez les filles que chez les garçons et l’âge moyen des filles étant de surcroît légèrement supérieur à celui des garçons dans l’échantillon (15.3 ans vs 14.9 ans), les deux groupes n’étaient a priori pas du tout comparables en termes de stade de développement pubertaire. Cette hypothèse est confirmée par la description de l’échantillon de 947 jeunes âgés en moyenne de 15.2 ans retenu dans Satterthwaite et al (2013a) déjà cité : il contenait 287 filles considérées comme post-pubères (stade de Tanner estimé à 5) contre seulement 138 garçons considérés comme tels.

Disons en synthèse que l’échantillon utilisé pour procéder à la comparaison des groupes de sexe était loin de constituer un échantillon représentatif de la tranche d’âge 9-21 ans de la population dont il a été tiré et incorporait au moins trois biais de sélection substantiels susceptibles d’avoir des effets sur la comparaison des deux groupes, qu’un échantillon de cette tranche d’âge ne saurait être représentatif des « femmes » et des « hommes » de cette population, et que cette population urbaine et suburbaine de la côte Est des Etats-Unis ne saurait elle-même être représentative des êtres humains en général. Comme cela a été souligné dans TangledWoof, si on ne peut évidemment pas reprocher aux auteurs de n’avoir pas utilisé un échantillon représentatif des divers environnements socioculturels existants, on peut en revanche être choqué qu’une observation faite sur un tel échantillon ait été généralisée, par eux d’abord puis par d’autres, aux « femmes » et aux « hommes » en général.

L’ETUDE D’ARTEFACTS GROSSIERS D’INTERPRETATION DELICATE, PAS DES CONNEXIONS CEREBRALES

Venons-en à l’objet de la comparaison filles/garçons dont les résultats sont rapportés dans l’article, à savoir certaines propriétés du « connectome » que les chercheurs ont élaboré à partir des données d’IRM de diffusion. Savoir comment cet objet a été construit permet de comprendre à quel point l’interprétation qui a été faite des résultats était hasardeuse dans le meilleur des cas, fallacieuse ou franchement erronée la plupart du temps.

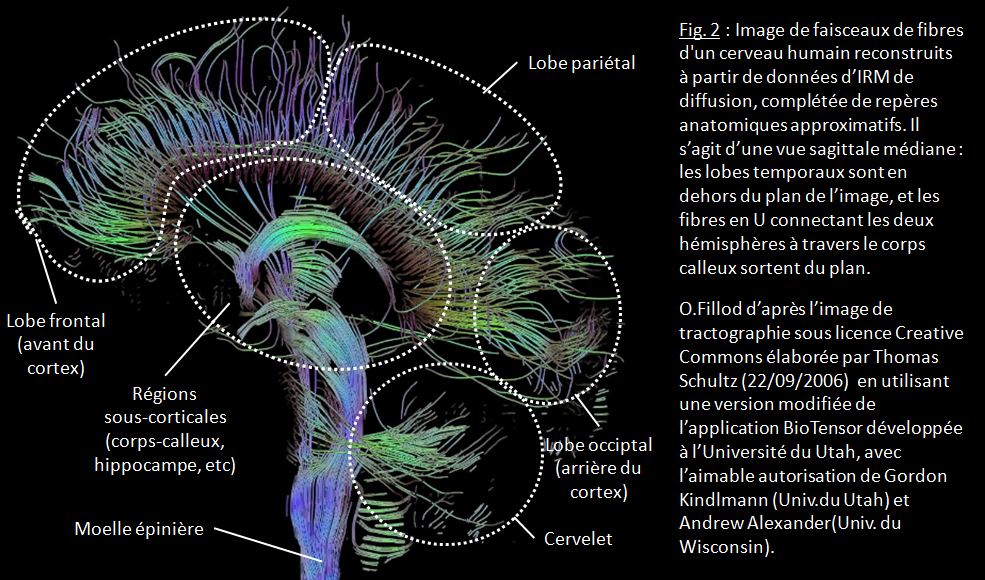

Reconstitution d’une image partielle, grossière et incertaine des principales voies neuronales

Contrairement au scanner (imagerie par rayons X) et à l’IRM structurelle classique, produisant des sortes de clichés au sein desquels ont peut distinguer différentes structures anatomiques en fonction de leur composition physico-chimique, l’IRM de diffusion ne montre pas directement de telles structures. Il s’agit d’une technique basée sur l’étude des micromouvements des molécules d’eau : à l’aide d’un appareil d’IRM, on enregistre en rafale pendant un court laps de temps des milliers de clichés, et à partir de ceux-ci on reconstitue le « film » du déplacement spontané des molécules d’eau. Cette technique est de ce fait particulièrement sensible aux mouvements du sujet.

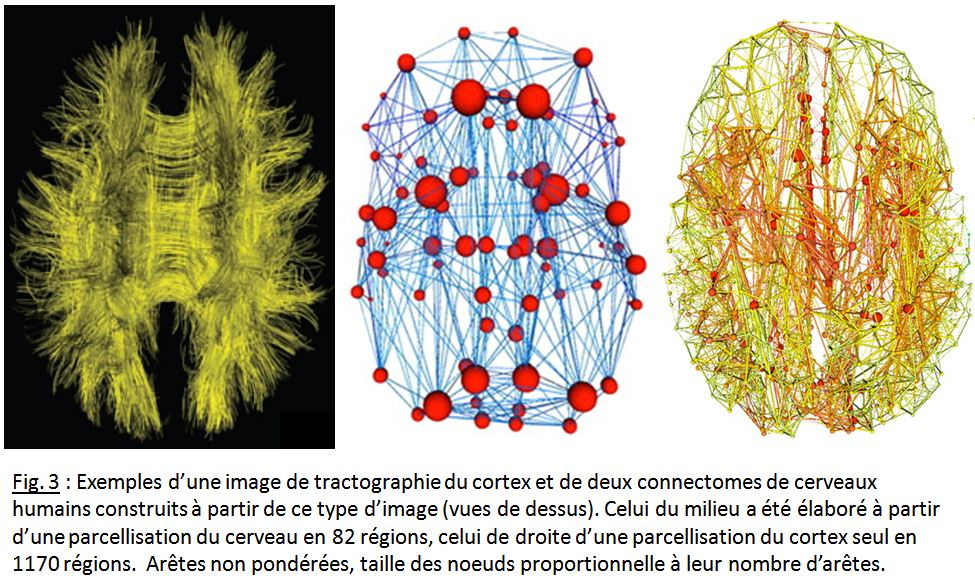

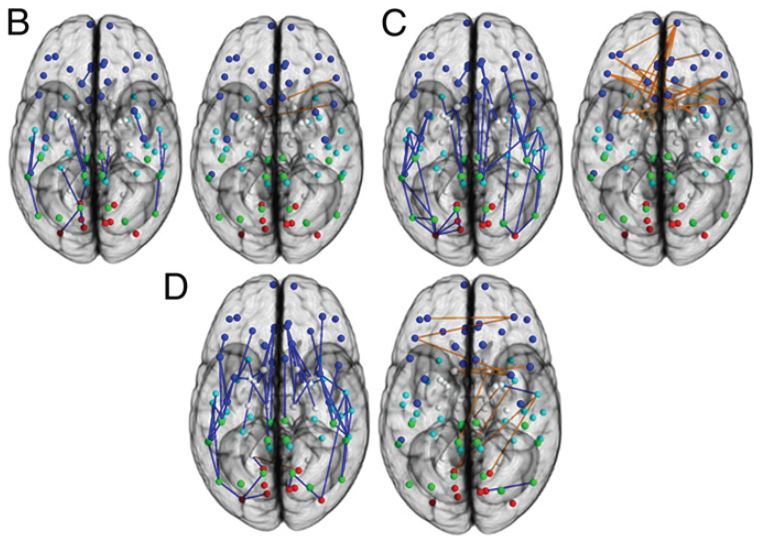

Dans le cerveau, les molécules d’eau se diffusent préférentiellement le long des faisceaux de fibres enrobées de myéline qui forment la matière blanche. En calculant les directions principales de diffusion de ces molécules dans la matière blanche, on peut reconstituer le trajet probable des faisceaux de fibres reliant les différentes régions du cortex entre elles et avec les régions sous-corticales, et sur cette base élaborer une image de tractographie telle que celle reproduite ci-dessous (Fig. 2).

Ces faisceaux correspondent en quelque sorte aux grandes autoroutes de l’information : loin de permettre de reconstituer le réseau des millions de milliards de connexions entre neurones du cerveau, cette technique ne permet en particulier pas d’appréhender la connectivité locale à l’intérieur de la matière grise.

Un faisceau de fibres reliant deux régions peut être constitué de projections de la première vers la seconde, de projections en sens inverse, ou d’un mélange des deux en proportions variables. L’usage de cette technique, qui ne permet pas de déterminer la direction des connexions, interdit donc toute interprétation en termes de « connexions de […] vers […] ».

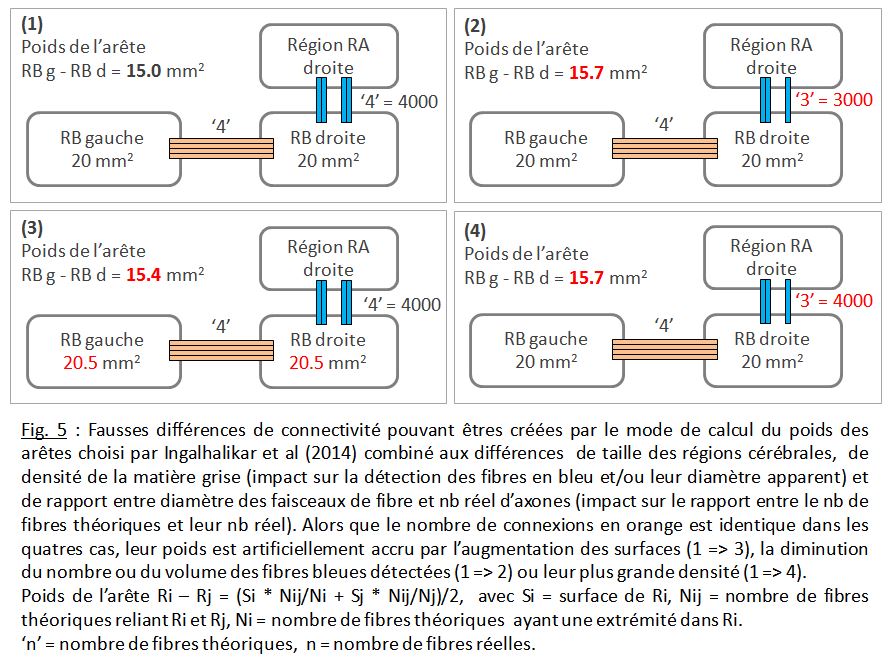

Le nombre de faisceaux de fibres varie selon divers paramètres, notamment la résolution de l’image et les algorithmes utilisés aux différentes étapes de sa fabrication. Par ailleurs, on ne sait pas combien il y a d’axones, c’est-à-dire de véritables connexions neuronales, à l’intérieur d’un faisceau donné. Pour estimer la « force » de la connectivité entre deux régions du cerveau, c’est-à-dire à quel point elles sont « fortement » connectées, les chercheurs se sont donc basés sur une mesure indirecte : le volume apparent occupé par les faisceaux reconstitués. Ils ont considéré que le nombre de fibres passant dans une zone donnée de l’image était égal à 2 par pixel de l’image en 3D obtenue, un pixel correspondant ici à un cube de 1.9 x 1.9 x 2.0 mm. Avec cette technique, la densité des connexions est ainsi surestimée ou sous-estimée selon l’épaisseur de la gaine de myéline entourant les axones et selon le volume disponible faisant que les connexions sont plus ou moins densément serrées les unes contre les autres.

Construction d’un connectome arbitraire parmi une infinité de possibles, encore plus grossier et incertain

Le terme « connectome » a été créé en 2005. Désignant au départ la description complète de la connectivité structurelle du système nerveux d’un organisme, il est désormais utilisé pour désigner de manière plus large tout plan des connexions structurelles ou fonctionnelles établi à une échelle donnée. Le connectome d’un cerveau à l’échelle microscopique est le plan détaillé de toutes les connexions existant entre ses neurones. Un tel plan étant pour l’instant, et sans doute pour longtemps encore, impossible à établir pour un cerveau humain, les connectomes de cerveau qui sont élaborés par les chercheurs sont macroscopiques. Différentes techniques existent pour ce faire : on peut par exemple construire un connectome macroscopique à partir de données d’IRM fonctionnelle plutôt que d’IRM de diffusion, ce qui donnera des résultats différents. Notons au passage que les chercheurs disposaient ici de données d’IRMf, dont l’utilisation permet d’appréhender plus directement les relations fonctionnelles entre zones cérébrales ainsi que le sens des connexions et leur type (excitatrice vs inhibitrice). Ils ont d’ailleurs publié dans Satterthwaite et al (2013b) les résultats d’une analyse faite sur cette même cohorte de jeunes (n’intégrant pas de comparaison entre groupes de sexes) basée sur la construction d’un connectome issu de ces données d’IRMf. Pourquoi avoir choisi de n’exploiter que les données d’IRM de diffusion pour faire la comparaison filles/garçons, et une différence aurait-elle (ou a-t-elle) été trouvée entre connectomes fonctionnels ? Impossible à dire, les auteurs passant complètement sous silence cette question.

Pour l’article en question ici, ils ont construit pour chaque sujet un connectome structurel macroscopique correspondant à une modélisation de son cerveau sous la forme d’un réseau virtuel constitué de nœuds reliés par des arêtes. Pour construire ce réseau virtuel macroscopique, ils ont d’abord parcellisé le cerveau en régions et posé qu’à chacune d’elles correspondait un nœud. La méthode de parcellisation du cerveau et sa finesse sont variables selon les études employant cette méthode. On définit typiquement entre 50 et 120 régions (et donc nœuds) lorsqu’on utilise l’un ou l’autre des atlas existants basés sur des considérations anatomiques ou venues de l’imagerie fonctionnelle, mais jusqu’à plusieurs milliers lorsque la parcellisation est faite de manière automatique. Les connectomes basés sur des parcellisations différentes d’un même cerveau peuvent avoir des propriétés très différentes, et on ne sait pas à ce jour dans quelle mesure cela reflète une variabilité des propriétés du réseau de connexions physiques réelles selon l’échelle à laquelle il est considéré ou s’il s’agit simplement d’un artefact méthodologique (cf Reus et van den Heuvel, 2013).

Ici, les auteurs ont choisi de parcelliser le cerveau en 95 régions au total. Pour le cortex, ils ont utilisé un atlas existant parcellisant chaque hémisphère du cortex en 34 régions, définissant ainsi 68 régions. Ils ne disent pas comment ils ont procédé pour partitionner le reste du cerveau en 27 régions, l’atlas auquel ils renvoient dans l’article pour plus de détails s’avérant ne traiter que du cortex. Les données présentes dans l’article permettent de comprendre que 2 de ces 27 régions correspondent au cervelet (hémisphère droit et gauche), 2 au noyau caudé et 2 au putamen, et qu’ils ont considéré une seule région inter-hémisphérique. Pour les 20 restantes, on ne peut que supposer qu’il y avait au minimum le thalamus (x2), le pallidum (x2), le noyau accumbens (x2), l’hippocampe (x2) et l’amygdale (x2), comme dans d’autres études ayant comme ici utilisé l’application Freesurfer (ex : van den Heuvel et Sporns, 2011 ; Lim et al, 2014), mais je ne sais pas ce qu’étaient les 10 autres (j’ai posé la question à l’auteure correspondante, et pour toute réponse elle m’a fait savoir qu’elle n’avait pas le temps d’y répondre).

Une fois cette liste de nœuds définie, la méthode de construction du réseau a consisté à calculer, pour chacun des 95×95 couples de régions (Ri, Rj), la probabilité que chaque fibre théorique (localisée et « comptée » comme on l’a vu plus haut à partir des données de l’IRM de diffusion) touche à la fois Ri et Rj. Notons qu’il y a sans doute eu à cette étape une nouvelle déperdition d’information dont l’article de PNAS ne rend pas compte. A titre indicatif, van den Heuvel et Sporns (2011) utilisant une méthode similaire rapportent que 47% des fibres théoriques n’ont pu être affectées à un couple de régions soit parce qu’elles n’en touchaient qu’une, soit parce qu’elles traversaient la matière blanche sans en toucher aucune.

Les auteurs auraient pu ne bâtir sur cette base qu’un connectome non pondéré, c’est-à-dire décider qu’au-delà d’un certain seuil de probabilité de présence de fibres reliant deux régions il existait une arête entre les deux nœuds correspondants et qu’en-deçà il n’en existait pas. C’est ce que certains chercheurs se contentent prudemment de faire, mais eux ont été plus ambitieux : ils ont attribué à chaque arête un « poids » censé représenter la « force » de la connexion entre les deux régions représentées par leurs nœuds respectifs. Il existe différentes méthodes pour ce faire, sans qu’il soit possible de savoir quelle est la bonne si tant est qu’il y en ait une (à mon avis ça n’est pas le cas, ou tout au moins ça dépend de ce qu’on souhaite analyser sur cette base). Par exemple, van den Heuvel et Sporns (2011) analysent conjointement quatre variables : la variable binaire ci-dessus (connexion présente/absente) et trois autres qui correspondent à trois manières différentes de pondérer les connexions dont ils expliquent les avantages respectifs. Ici, les auteurs ont utilisé une méthode différente des trois précédentes. Selon leurs termes, le poids qu’ils ont attribué à chaque arête représente une « probabilité conditionnelle normalisée de chemin » entre deux régions, mais il correspond en fait plutôt à une « surface théorique de connexion » entre deux régions, ce qui introduit à nouveau une variable dépendant du volume des régions considérées [10]. De plus, ils n’expliquent pas pourquoi ils ont choisi cette curieuse méthode. Ils indiquent seulement qu’elle était similaire à celles « trouvées dans d’autre études », citant à l’appui quatre études dont aucune n’a en réalité utilisé de méthode comparable, comme c’est le cas de toutes les études citées par ailleurs dans cet article [11]. Je trouve étrange qu’ils soient incapables de citer ne serait-ce qu’une étude ayant utilisé cette méthode de calcul ou même une méthode approchante, qu’ils citent des références censées étayer leur choix alors que c’est tout le contraire, et qu’ils ne justifient pas celui-ci.

Enfin, il faut noter qu’en raison de la nature probabiliste de la méthode de tractographie utilisée, ils ont sans doute trouvé un grand nombre d’arêtes ayant une probabilité non nulle d’exister bien qu’il n’existe en réalité pas de connexions cérébrales directes entre les régions correspondantes, comme c’est toujours le cas avec cette technique. Pour adresser ce problème, les chercheurs éliminent normalement les arêtes assorties d’une probabilité inférieure à un certain seuil de façon à obtenir un degré de connectivité global compatible avec ce qu’on sait de la connectivité anatomique réelle du cerveau au niveau de parcellisation considéré. C’est ce qui a par exemple été fait dans deux articles qu’ils citent : Gong et al (2009a) a fixé un seuil unique aboutissant à ne retenir que 329 arêtes sur les 3003 théoriquement possibles dans leur connectome, et Gong et al (2009b) a testé les différences entre les sexes pour 37 valeurs différentes de ce seuil, de manière à faire varier le nombre d’arêtes considérées d’environ 240 à 810 sur les 3003 théoriquement possibles. Il est dommage que les auteurs n’aient pas eu la rigueur de ces derniers, et il est très surprenant qu’ils n’aient même pas appliqué un seuil unique, ce qui semble être le cas car ils n’en font pas état.

En synthèse, la technique utilisée ne permet pas de voir le réseau des connexions entre neurones, mais seulement de reconstituer le tracé des voies neuronales reliant entre elles des zones relativement éloignées du cerveau. Le connectome que les chercheurs ont élaboré sur cette base nous éloigne plus encore de la réalité biologique. Il s’agit d’une modélisation partielle, probabiliste et très grossière de la véritable connectivité cérébrale, et d’une modélisation arbitraire : rien ne permet de penser que le mode de parcellisation choisi et le nombre de régions définies sont appropriés pour étudier la connectivité cérébrale. Par ailleurs, le poids attribué à chaque arête du connectome n’a qu’un rapport lointain avec la « force » réelle des connexions cérébrales qu’elle est censée représenter, et ce poids a été calculé d’une manière inusuelle dont le choix n’est pas justifié. Enfin, divers facteurs tels que le mouvement du sujet au moment de l’enregistrement de l’image, l’épaisseur des gaines de myéline qui entourent ses connexions cérébrales et le volume de sa boîte crânienne sont susceptibles de faire varier les propriétés du connectome qui ont servi à comparer filles et garçons.

PAS D’INVERSION DES RATIOS DE CONNECTIVITE INTER-/INTRA-HEMISPHERES SELON LE SEXE

Les connectomes sont habituellement analysés à l’aide des outils de la théorie des graphes, en calculant diverses propriétés mathématiques qu’il est du reste souvent très délicat d’interpréter en termes de caractéristiques du cerveau ou de son fonctionnement [12]. Ici, les auteurs ont choisi de comparer la moyenne obtenue sur chaque groupe de sexe de chacun des « poids » des arêtes (« analyse par connexion »), ainsi que les moyennes de cinq propriétés des connectomes dont deux seulement correspondant à des propriétés standards de la théorie des graphes.

Les résultats de ces comparaisons ont souvent été interprétés comme montrant chez les filles une dominance de la connectivité inter-hémisphérique par rapport à la connectivité intra-hémisphérique, et une dominance inverse chez les garçons (voire carrément, comme le laisse entendre la dépêche AFP, comme montrant que les femmes n’auraient que des « branchements » reliant les deux hémisphères au contraire des hommes pourvus d’un « grand nombre de branchements » dans chaque hémisphère). Les comptes-rendus les plus précis ont également signalé que ce constat ne valait pas pour le cervelet, où ces différences seraient inversées.

Ainsi, selon le chapeau de l’article publié sur Atlantico, l’étude « montre que le cerveau d’un homme a plus de connexions à l’intérieur des hémisphères, alors que le cerveau d’une femme a plus de connexions entre les hémisphères », ce que confirme Jean-Paul Mialet dans le corps de l’article : « Après moyennage des données, les faisceaux de connexion du cerveau masculin apparaissent longitudinaux, s’étendant d’avant en arrière dans chaque hémisphère, alors que dans le cerveau féminin, les faisceaux apparaissent transversaux, interconnectant les deux hémisphères ». Selon la journaliste d’AuFéminin.com, « Chez ces messieurs, les résultats de cette étude montrent une plus grande connectivité neuronale entre le devant du cerveau, siège de la coordination de l’action, et l’arrière, où loge le cervelet, source de l’intuition. Chez les femmes, c’est la connexion entre l’hémisphère droit, où siège la capacité d’analyse et de traitement de l’information, à l’hémisphère gauche, centre de l’intuition, qui prime ». De même, Le Quotidien du Médecin explique : « Au niveau anatomique, les images établissent que chez les hommes, les connexions intrahémisphériques sont plus fournies. Chez les femmes, à l’inverse ce sont les connexions entre les deux hémisphères qui prédominent. Et c’est l’inverse au niveau du cervelet ». Dans le même sens, Futura-Sciences précise : « Si l’on se focalise uniquement sur les branchements, ils s’orientent différemment selon le genre. Pour les hommes, ceux-ci sont plus denses au sein d’un même hémisphère, donc pour des liaisons d’avant en arrière. Chez les femmes, en revanche, les trajectoires perpendiculaires sont renforcées, car elles disposent de davantage de connexions entre chacun des hémisphères. […] L’analyse globale révèle que chez les hommes, l’information passe bien entre le cortex frontal […] et le cervelet […]. À l’intérieur de cette structure, les scientifiques ont malgré tout observé de nombreuses connexions d’un hémisphère à l’autre. […] Les femmes quant à elles montrent davantage de câblages entre l’hémisphère droit […] et son homologue de gauche ». Maxisciences s’est distingué par son insistance sur l’inversion dans le cervelet : « Au niveau de cette structure cérébrale également divisée en deux hémisphères, c’est l’inverse qui a été observé : les hommes montraient plus de connexions entre les hémisphères et les femmes davantage de connexions à l’intérieur des hémisphères, renforçant encore la conclusion au niveau des aptitudes de chacun ».

L’examen attentif des résultats rapportés par les auteurs montre qu’il n’en est rien. Voici leur description, dans laquelle je pointe en passant quelques problèmes supplémentaires.

Analyse par « connexion» (par arête)

La première comparaison entre filles et garçons correspond à ce que les auteurs ont appelé « analyse par connexion ». Ils ont d’abord calculé à l’intérieur de chaque groupe de sexe la moyenne des « poids » des 4465 arêtes pouvant en théorie relier deux nœuds différents du connectome. Ensuite, ils ont comparé ces deux poids moyens pour chaque arête et identifié celles pour lesquelles ils différaient de manière statistiquement significative après correction pour comparaisons multiples [13]. Signalons que le test statistique assez particulier qu’ils ont utilisé pour décider de la significativité d’une différence était plus à risque de faire émerger des différences en fait inexistantes (dans la population censée être représentée par cet échantillon) que celui utilisé dans d’autres études, y compris des études qu’ils citent ici et y compris par eux-mêmes dans un autre article [14].

Il résulte de cette première comparaison trois différences exprimées en ces termes par les auteurs : dans la partie du cerveau située au dessus du cervelet (région supratentoriale), la plupart des arêtes de poids moyen chez les garçons plus lourd que le poids moyen chez les filles étaient intra-hémisphériques et la plupart des arêtes de poids moyen chez les filles plus lourd que le poids moyen chez les garçons étaient inter-hémisphériques ; par ailleurs, le poids moyen des arêtes entre hémisphère gauche du cervelet et hémisphère droit du cortex était plus lourd chez les garçons que chez les filles.

Aucune de ces trois différences n’est quantifiée : on ne connaît ni le nombre ou pourcentage des arêtes existantes pour lesquelles ils ont trouvé une différence entre les sexes, ni l’ampleur des écarts entre les poids. Le seul élément quantitatif précis pouvant être déduit du l’illustration fournie par les auteurs est que seules deux arêtes ayant une extrémité dans le cervelet et reliant l’hémisphère opposé étaient en moyenne plus lourdes chez les garçons que chez les filles, que les garçons avaient aussi deux arêtes en moyenne plus lourdes ayant une extrémité dans le cervelet reliant le lobe pariétal du même hémisphère, et que les filles n’avaient aucune arête ayant une extrémité dans le cervelet en moyenne plus lourde que les garçons.

En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette première comparaison indique donc qu’en dehors du cervelet il y avait une plus grande connectivité inter-hémisphérique chez les filles que chez les garçons et une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles. En revanche, elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.

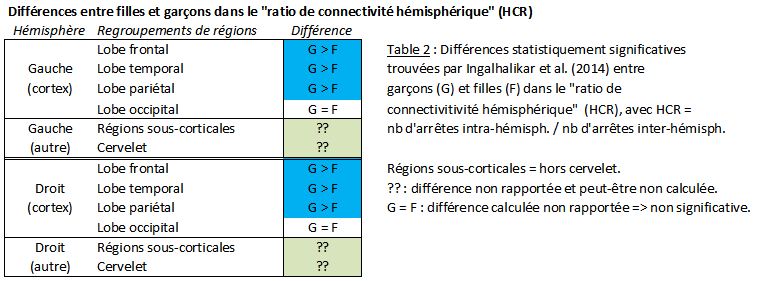

Ratio de connectivité hémisphérique (HCR) de chaque « lobe »

La seconde comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « ratio de connectivité hémisphérique » (HCR) de chaque lobe, un lobe correspondant à un regroupement de régions. L’emploi du terme « lobe » par les auteurs est pour le moins ambigu, car habituellement ce terme est utilisé uniquement pour désigner les lobes du cortex (frontal, temporal, pariétal et occipital gauches et droits, soit 8 lobes), mais des éléments de l’article [15] indiquent qu’ils ont également considéré deux « lobes » correspondant aux hémisphères gauche et droit du cervelet, et peut-être deux « lobes » correspondant aux regroupements des 12 régions sous-corticales de chaque hémisphère (hors cervelet), la région sous-corticale située entre les deux hémisphères ayant a priori été laissée de côté pour l’analyse par lobe.

Ils ont défini le ratio de connectivité hémisphérique d’un lobe comme étant égal au nombre d’arêtes ayant une extrémité dans ce lobe et l’autre extrémité n’importe où dans le même hémisphère, divisé par le nombre d’arêtes ayant une extrémité dans ce lobe et l’autre extrémité n’importe où dans l’autre hémisphère. Ils ne disent pas pourquoi cette comparaison a été faite sur la base du connectome non pondéré, c’est-à-dire en comparant les nombres d’arêtes plutôt que leurs poids, à la différence des cinq autres comparaisons. On suppose que pour ce calcul comme pour les quatre exposés ci-après, ils ont pris en compte non seulement les 4465 arêtes entre nœuds différents mais aussi les 95 arêtes reliant chaque nœud avec lui-même, bien que ça ne soit pas précisé.

Ils rapportent que la moyenne de ce ratio était plus grande chez les garçons que chez les filles dans les lobes frontaux, temporaux et pariétaux du cortex, ne disant pas ce qu’il en était pour les autres lobes, ce qui suggère qu’il n’y avait pas de différences (cf Table 2 ci-dessous). On note que même dans l’hypothèse où le cervelet aurait en fait été inclus dans le lobe occipital et non considéré comme un lobe à part, les résultats ne montreraient pas de différence entre filles et garçons pour cette mesure.

En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, disons que cette comparaison indique que le ratio connectivité intra-hémisphérique / connectivité inter-hémisphérique était en moyenne plus grand chez les garçons que chez les filles sauf dans le lobe occipital (arrière du cerveau) où il n’était pas différent. Elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.

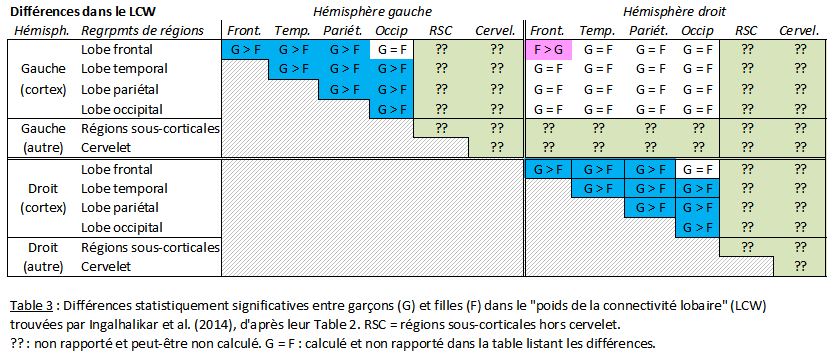

Poids de connectivité lobaire (LCW) de chaque « lobe »

La troisième comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « poids de connectivité lobaire » (LCW) de chacune des paires de « lobes » différents ou identiques. Le poids de connectivité d’une paire de lobes a été défini par eux comme étant égal à la somme des poids des arêtes connectant une région de l’un à une région de l’autre. Les auteurs ne disent à nouveau pas ce qu’ils entendent exactement par « lobe », mais on comprend qu’ils ont au minimum comparé garçons et filles pour les 36 paires de lobes du cortex (24 paires de lobes différents et les 8 paires de lobes identiques). Ils ne précisent pas qu’ils ont fait une correction pour comparaisons multiples, ce qui suggère qu’ils ne l’ont pas faite.

Ils rapportent dans le texte de l’article que le poids de connectivité lobaire était en moyenne plus grand chez les garçons que chez les filles pour les paires de lobes situés à l’intérieur d’un même hémisphère, et qu’il était en moyenne plus grand chez les filles que chez les garçons entre les lobes frontaux gauche et droit. En présentant autrement leur table listant les paires pour lesquelles ils ont trouvé une différence statistiquement significative entre les sexes, on remarque notamment qu’ils n’ont pas trouvé de différence pour les connexions entre lobe frontal et lobe occipital, qu’il y avait une différence pour seulement 19 paires de lobes du cortex sur 36, et qu’il y avait une différence pour une seule paire inter-hémisphérique sur 16 (cf Table 3 ci-dessous).

En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette comparaison indique encore une fois une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles, quoique pas partout et en particulier pas pour les connexions à longue distance reliant l’avant et l’arrière du cortex, et une plus grande connectivité inter-hémisphérique chez les filles que chez les garçons (quoique très localisée puisque trouvée seulement dans le lobe frontal). Elle n’indique ni que c’était l’inverse dans le cervelet, ni une plus grande connectivité inter- qu’intra-hémisphérique chez les filles, ni une plus grande connectivité intra- qu’inter-hémisphérique chez les garçons.

Coefficient de participation (PC) de chaque nœud du connectome

La quatrième comparaison a porté sur ce que les auteurs ont appelé le « coefficient de participation » (PC) de chacun des 95 nœuds du connectome (ou 94 si le nœud inter-hémisphérique n’a été attribué à aucun « lobe »). Le coefficient de participation d’un nœud correspond, via une formule bizarre difficile à traduire en termes simples, à une fonction du poids total des arêtes connectant ce nœud rapporté au poids total des arêtes le connectant à des nœuds du même lobe.

Les auteurs indiquent dans le texte de l’article que ce coefficient est « proche de 1 si les connexions du nœud sont distribuées uniformément dans tous les lobes et égal à 0 si toutes restent à l’intérieur de son lobe d’appartenance ». Cependant, le paragraphe détaillant la méthode de calcul montre qu’il mesure la répartition non des connexions mais du poids des arêtes, et qu’il n’adresse pas la question de l’uniformité de cette répartition : un coefficient de participation faible indique seulement qu’au niveau du nœud considéré, le poids de la connectivité avec d’autres lobes est « réduit » et/ou le poids de la connectivité à l’intérieur de son propre lobe est « accru ». Par ailleurs, la précision de l’intervalle des valeurs possibles [0 à 1] ne s’accompagne d’aucune précision concernant les valeurs effectivement observées. Notons également qu’ils n’ont manifestement pas fait de correction pour comparaisons multiples, ce qui était pourtant nécessaire [16].

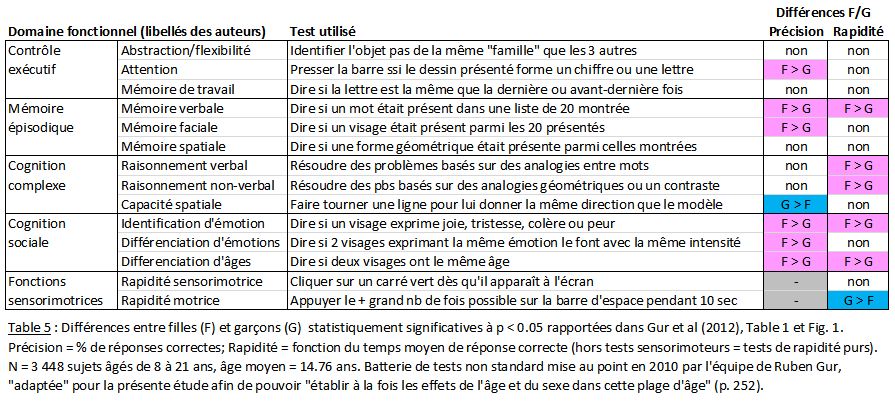

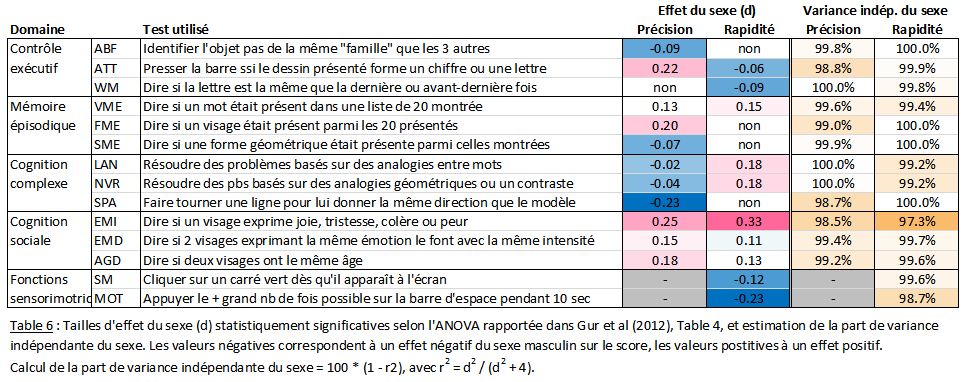

Ils rapportent avoir trouvé que « de nombreuses régions dans les lobes frontaux, pariétaux et temporaux avaient un PC significativement supérieur chez les filles que chez les garçons, tandis que le cervelet était la seule région ayant un PC supérieur chez les garçons ». En examinant les données détaillées dans leurs figure 3 et table 3, on remarque qu’ils n’ont pas trouvé de différence dans le lobe occipital, qu’il y avait une différence pour seulement 16 nœuds de l’hémisphère gauche sur 47 (dont 1 correspondant au cervelet et 2 à des régions sous-corticales, le noyau caudé et le putamen) et 14 nœuds de l’hémisphère droit sur 47 (dont 1 correspondant au cervelet et 2 aux mêmes régions sous-corticales), et que les deux nœuds correspondant aux hémisphères gauche et droit du cervelet sont effectivement les seuls pour lesquels la différence est en faveur des garçons. En termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, cette comparaison n’apporte cependant aucune information.

Modularité et transitivité pondérées

La cinquième comparaison a porté sur la modularité moyenne des connectomes, une quantification de la mesure dans laquelle un réseau de nœuds peut-être divisé en regroupements faiblement interconnectés de nœuds intensément interconnectés. L’intensité de cette connectivité a été définie ici en tenant compte du poids des arêtes. Les auteurs rapportent avoir trouvé que la modularité moyenne globale (un seul chiffre) était supérieure chez les garçons.

La dernière comparaison a porté sur la transitivité moyenne des connectomes, une quantification de la propension du connectome à contenir des triangles, c’est-à-dire de la propension des nœuds à être connectés aux nœuds connectés à ceux avec lesquels ils le sont. Comme pour la précédente propriété, le calcul tient compte du poids des arêtes. Les auteurs rapportent avoir trouvé que la transitivité moyenne était supérieure chez les garçons dans le cerveau pris globalement, et qu’elle l’était également dans les lobes frontaux gauches et droit et temporaux gauches et droits. Ils indiquent que ces résultats sont compatibles avec l’idée d’une plus grande connectivité intra-hémisphérique chez les garçons que chez les filles, et que le dernier suggère une plus grande connectivité intra-lobes chez les garçons que chez les filles.

Notons que ces deux comparaisons ne donnent ni information en termes de connexions intra- vs inter-hémisphériques, ni information sur le cervelet en particulier, et que les auteurs n’ont pas trouvé de différence entre les sexes dans la transitivité de 4 des 8 lobes considérés. Il convient également de souligner que bien que les auteurs décrivent la transitivité comme quantifiant l’intensité des connexions que les nœuds entretiennent avec leur « voisins » et que ces résultats sont « indicatifs d’une connectivité locale, à courte portée » accrue chez les garçons relativement aux filles, la notion de « voisin » telle qu’elles est définie dans un graphe ne renvoie en fait pas du tout à une notion de proximité physique : deux nœuds sont « voisins » s’ils sont directement reliés entre eux par une arête, même si les régions qu’ils représentent sont physiquement très éloignées dans le cerveau.

En synthèse, tous les extraits de la vulgarisation de cette étude cités plus haut affirment des choses qui ne correspondent à aucune des données rapportées dans l’article : on ne sait ni si les connexions intra-hémisphériques « prédominaient » (pour autant que cette notion puisse être définie) sur les connexions inter-hémisphérique chez les garçons, ni si c’était l’inverse chez les filles, et on ne voit pas d’ « inversion » dans le cervelet de ce qui a été observé dans la région supratentoriale. Mais pourtant, vous demandez-vous peut-être, ces caractéristiques n’apparaissent-elles pas clairement sur les images qui ont été diffusées ? Le « connectome masculin » n’est-il pas rempli de lignes bleues représentant les connexions intra-hémisphériques, avec presque pas de lignes oranges représentant les connexions inter-hémisphériques, et le connectome féminin inversement rempli d’orange avec presque pas de bleu ?

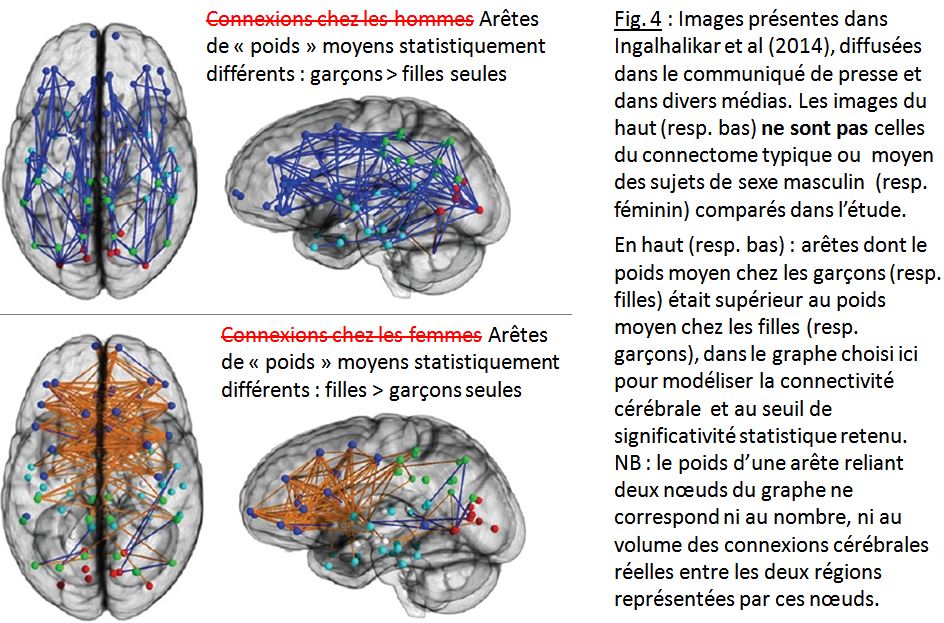

DES IMAGES QUI NE REPRESENTENT PAS DU TOUT CE QU’ON A DIT

C’est en effet ce que laissent croire ces images aux lignes bleues et oranges qui semblent avoir été comprises au mieux comme montrant d’un côté les principales connexions cérébrales chez les sujets masculins de l’étude et de l’autre celles chez les sujets féminins, au pire comme montrant d’un côté les connexions cérébrales dans le cerveau masculin typique et de l’autre celles dans le cerveau féminin typique.

Sur les vingt et un items de vulgarisation ou commentaire que j’ai analysés contenant une reproduction de ces images, dans quatre cas elles étaient non légendées (Les Nouvelles News, Santé Log, Médias-Presse-Info, Psycho Media) et dans tous les autres la légende était inappropriée (voir Annexe 5). Certains ont en outre particulièrement insisté sur ces images comme si elles étaient décisives et en renforçant leur interprétation erronée, tels L’Express et Sébastien Bohler dans Pour La Science et sur SciLogs. Afin de s’assurer que ces images étaient interprétées comme il se devait, voici en effet ce que ce dernier a expliqué : « Le cerveau du haut représente en bleu les connexions internes repérées sur 428 hommes. Les connexions sont “verticales”, et courent principalement à l’intérieur de chaque hémisphère. Le cerveau du bas représente en orange les connexions internes repérées sur 521 femmes. Elles sont majoritairement “horizontales”, reliant entre eux les deux hémisphères cérébraux. […] Ceci est l’image de deux cerveaux, l’un masculin, l’autre féminin (une vue de dessus, une vue de côté). […] Les différences sont tellement visibles qu’elles sautent aux yeux. Chez l’homme : câblage principalement de haut en bas sur le cliché A, c’est-à-dire à l’intérieur de chaque hémisphère cérébral (moitié de cerveau). Chez la femme, câblage plus transversal, de gauche à droite, connectant les deux hémisphères entre eux. ». Le hic, c’est que ces images ne montrent pas du tout cela.

Notons tout d’abord que les auteurs ne rapportent à aucun moment l’existence de connexions présentes au moins chez certains individus d’un groupe de sexe et absentes chez tous ceux de l’autre groupe, et nul doute que s’ils avaient trouvé une telle différence structurelle ils l’auraient signalée. En d’autres termes, s’ils avaient montré les connectomes en représentant une arête dans le « connectome moyen » d’un groupe de sexe dès lors qu’elle avait un poids moyen non nul dans ce groupe, on aurait sans doute pu constater que celui des garçons était identique à celui des filles.

Pour fabriquer les fameuses images, les chercheurs ont en fait passé en revue chacune des 4465 paires de nœuds du connectome et utilisé les résultats de leur « analyse par connexion » (cf supra) comme suit : si le poids moyen de l’arête correspondant à cette paire était statistiquement supérieur chez les garçons, ils ont dessiné un trait la représentant dans les images du haut étiquetées « males » ; s’il était statistiquement supérieur chez les filles, ils ont dessiné un trait la représentant dans les images du bas étiquetées « females » ; si les moyennes n’étaient pas significativement différentes, ils n’ont dessiné aucun trait. Voir ci-dessous les images et leur légende corrigée par mes soins (Fig. 4).

Un exemple fictif simple permet de bien saisir la différence entre ce que représentent ces images et ce que leurs commentateurs ont dit ou suggéré qu’elles représentaient. Imaginons que les chercheurs aient mesuré la taille des yeux, de la bouche, du nez et des oreilles rapportées à la surface du visage dans un échantillon d’hommes et de femmes. Imaginons qu’ils aient trouvé que les yeux étaient en moyenne un peu plus grands chez les femmes, la bouche un peu plus grande chez les hommes, et que les autres mesures n’étaient pas significativement différentes. Ils auraient alors représenté un visage étiqueté « femmes » n’ayant que des yeux et un visage étiqueté « homme » n’ayant qu’une bouche, leur texte accompagnant ces images permettant de comprendre comment elles avaient été obtenues. Et voici ce qu’en auraient dit les vulgarisateurs de l’étude, ne remarquant pas l’absence d’oreilles et de nez : « Ceci est le cliché de deux visages moyens, l’un masculin obtenu sur 428 hommes, l’autre féminin obtenu sur 521 femmes. Les différences sont tellement visibles qu’elles sautent aux yeux : les femmes ont des yeux et pas de bouche, et c’est l’inverse chez les hommes. Cette étude semble confirmer scientifiquement certains stéréotypes et la complémentarité remarquable de l’homme et de la femme : elle est conçue pour observer et se taire, lui est optimisé pour parler sans se préoccuper de ce qui l’entoure. »

DES DIFFERENCES INFIMES AU REGARD DE LA VARIABILITE INDEPENDANTE DU SEXE

Les auteurs et les médias ont beaucoup insisté sur le fait que les connectomes des hommes et des femmes étaient « très différents », voire « complémentaires », allant jusqu’à affirmer pour certains que l’étude montrait que le cerveau « a un sexe ». Les connectomes étaient pourtant au contraire très similaires, et en particulier inaptes à permettre de prédire le sexe d’une personne.

Rappelons tout d’abord que les auteurs ne rapportent aucune différence qualitative dans la structure du connectome, c’est-à-dire en termes d’arêtes parfois ou toujours présentes dans un groupe de sexe mais pas dans l’autre. Les seules différences rapportées sont des différences quantitatives issues de la comparaison des poids des arêtes : ce n’est qu’en comparant leur moyenne chez les filles à leur moyenne chez les garçons que les auteurs ont mis en évidence des différences statistiquement significatives. Rappelons également que les six comparaisons entre filles et garçons réalisées par les auteurs correspondent à celles de très nombreuses valeurs (dont plusieurs centaines pour l’analyse par connexion et près de 100 pour le coefficient de participation), et les auteurs n’ont trouvé de différence significative que pour un sous-ensemble d’entre elles (dont pas plus d’une centaine pour l’analyse par connexion et 30 pour le coefficient de participation). Mais le plus important n’est pas là.

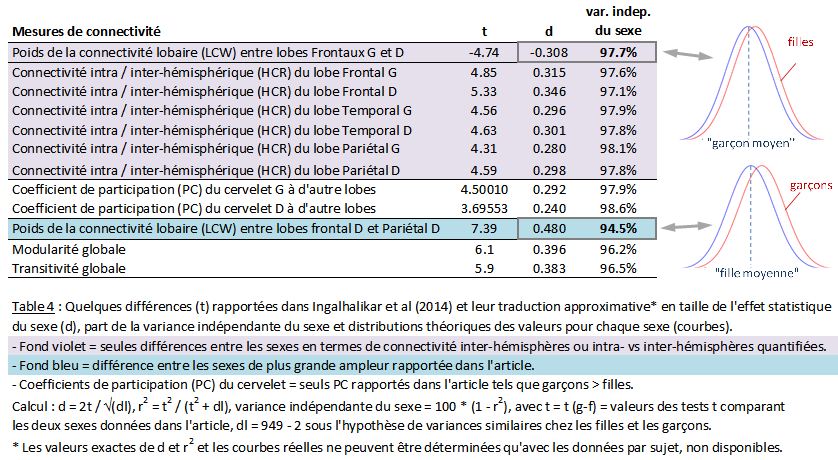

Quand bien même ils auraient trouvé une différence moyenne statistiquement significative ne serait-ce que pour une seule arête du connectome, ça pourrait être important si elle était signifiante [17]. Les différences significatives rapportées dans l’article sont-elle signifiantes ? A défaut d’information sur leur signification concrète (par exemple comment cela se traduirait éventuellement en différences en nombre de connexions cérébrales réelles) ou sur leur impact éventuel (par exemple comment cela se traduirait en différences d’efficacité de la collaboration entre telles régions du cerveau, voire de performance à tel test), on ne peut juger de leur signifiance qu’à l’aune de la variabilité observée dans chaque groupe. Cela se traduit par des questions telles que : y a-t-il beaucoup plus de garçons que de filles dont le connectome est plus proche de celui du « garçon moyen » que de celui de la « fille moyenne » ? Une paire fille-garçon tirée au hasard a-t-elle beaucoup plus que 50% de chances de présenter une différence allant dans le sens de la différence moyenne observée qu’une différence en sens inverse ? La variabilité interindividuelle des connectomes dépend-t-elle beaucoup du sexe des sujets ? Il est impossible de quantifier précisément la réponse à ces questions car les auteurs n’ont pas fourni les éléments nécessaires. On peut cependant calculer des valeurs indicatives de la taille d’effet du sexe et de la part de variance indépendante du sexe pour les différences rapportées dans l’article, et le résultat indique que la réponse aux questions ci-dessus est très clairement négative (cf Table 4 ci-dessous).

On constate en effet que la différence entre les sexes de plus grande ampleur rapportée dans tout l’article (celle dans le « poids de la connectivité lobaire » entre lobes frontal et pariétal droits, en moyenne plus grand chez les garçons) a une taille d’effet qui selon les conventions d’interprétation en usage correspond à une différence de taille « petite » à « moyenne ». Elle est par exemple nettement plus petite que la différence moyenne de stature entre hommes et femmes (que personne, je pense, n’aurait l’idée de qualifier de complémentarité). La représentation graphique de cette différence sous forme de distributions théoriques montre un important recouvrement entre les sujets des deux groupes de sexe, un nombre non négligeable de garçons ayant un « poids de connectivité entre lobes frontal et pariétal droit » plus petit que la « fille moyenne » ; plus de 94 % de la variabilité interindividuelle de ce poids apparaît indépendante du sexe (voir Table 4 ci-dessus, ligne sur fond bleu).

En ce qui concerne la seule différence significative en termes de connectivité intra-hémisphérique rapportée dans l’article, à savoir le « poids de la connectivité lobaire » entre lobes frontaux gauche et droit en moyenne plus grand chez les filles, le recouvrement des distributions théoriques des deux groupes est encore plus frappant, et près de 98 % de la variabilité de ce poids est indépendante du sexe (voir Table 4, première ligne).

En fait, la grande taille de l’échantillon tant vantée par les auteurs et par certains commentateurs enthousiastes a un inconvénient : elle permet de rendre statistiquement significatives des différences d’ampleur insignifiante. Concrètement, les résultats rapportés dans l’article ne mettent en évidence aucune différence structurelle et montrent que sur l’ensemble des comparaisons faites par les chercheurs, les filles et les garçons étaient en moyenne soit non statistiquement différents, soit très peu différents au regard de l’ampleur des variations existant indépendamment du sexe. Outre que ce constat contredit l’interprétation qui a été faite de cette étude, la faible taille des effets apparents du sexe rend ceux-ci très fragiles : il suffirait d’un léger biais non corrigé dans l’analyse statistique pour les annuler, ce qui nous amène au point suivant.

L’OUBLI FACHEUX DE TENIR COMPTE DE FACTEURS DE CONFUSION

J’en viens maintenant à la description d’un défaut saillant de la méthode d’analyse statistique employée par les auteurs lorsqu’ils ont comparé le groupe des filles au groupe des garçons : ils avaient à leur disposition au moins cinq variables dont il aurait fallu systématiquement contrôler les effets, ce qu’ils n’ont pas fait.

Mouvement lors de l’acquisition des images d’IRM de diffusion

Les auteurs disposaient d’une mesure du mouvement de la tête de chaque jeune durant l’enregistrement des données d’IRM, et ils savaient parfaitement que ce paramètre, dont ils ont tenu compte dans un autre article, était susceptible de biaiser les propriétés d’un connectome construit à partir de ce type de données [18]. Concernant spécifiquement les connectomes construits à partir de données d’IRM de diffusion, Yendiki et al (2013) a ainsi rapporté que de modestes différences de mouvement pouvaient causer de fausses différences entre groupes au niveau de leurs connectomes moyens. Il est donc aussi étonnant que regrettable que les auteurs n’aient pas tenu compte de ce paramètre ici. S’il n’y pas de raison de penser a priori qu’il y a eu une grosse différence entre groupes de sexe pour ce paramètre, l’échantillon est suffisamment grand pour que même un très faible de biais de sexe dans le degré d’immobilité à l’intérieur de l’appareil ait pu donner lieu à des différences statistiquement significatives au niveau des connectomes.

Âge

Selon Satterthwaite et al (2013b), article déjà cité publié par nos auteurs, dans la plage d’âge considérée ici les connexions entre régions éloignées tendent à se renforcer avec l’âge alors que les connexions de courte portée tendent à s’affaiblir (ils citent trois études à l’appui de cette assertion, et concluent que leur propre étude confirme cette idée bien que l’effet soit moins net après prise en compte du paramètre mouvement évoqué ci-dessus). Comme on l’a vu, l’échantillon utilisé pour la présente étude était légèrement biaisé en termes d’âges, les filles étant en moyenne un peu plus âgées que les garçons. Il était par conséquent impératif de contrôler ce paramètre afin de ne pas fausser la comparaison des deux groupes, or curieusement ils disent l’avoir fait pour l’analyse par connexion et le « poids de connectivité lobaire » (LCW), mais ni pour le « ratio de connectivité hémisphérique » (HCR), ni pour le « coefficient de participation » (PC), ni pour la modularité, ni pour la transitivité.

Stade de développement pubertaire ou de croissance

Durant l’enfance et l’adolescence, la matière blanche du cerveau est l’objet d’un processus de la maturation caractérisé notamment par une tendance à l’augmentation du diamètre des axones (les fibres nerveuses dont la technique utilisée ici essaie de rendre compte) et de l’épaisseur des gaines de myéline qui les entourent (à la surface desquelles le molécules d’eau se diffusent, définissant les contours utilisés pour reconstituer des faisceaux de fibres théoriques et estimer leur nombre). Selon Giedd et al (2012), article dont l’auteur principal est résolument engagé dans la recherche de corrélats biologiques de différenciation du cerveau liés au sexe, le volume de matière blanche augmenterait même plus rapidement chez les garçons à l’adolescence (il précise que les facteurs causaux de cette différence ne sont pas élucidés, et qu’on ne sait pas s’il faut l’attribuer à une augmentation plus rapide de l’épaisseur des gaines de myéline, à celle du diamètre des axones ou à autre chose).

Du fait des modalités de construction des connectomes comparés ici, ce processus de maturation est fort susceptible d’avoir un impact sur leurs propriétés. C’est justement ce que rapporte un article cité par les auteurs eux-mêmes : Hagmann et al (2010) ont observé qu’au fil de ce processus de maturation, certaines propriétés des connectomes évoluaient régulièrement sur leur échantillon de sujets âgés de 2 à 18 ans. Ils mettent notamment en évidence une évolution qu’ils interprètent en termes de maturation plus précoce des connexions entre régions éloignées du cortex qu’entre régions proches.

Pire, dans Satterthwaite et al (2013a), article déjà cité publié par nos auteurs, ils soulignent eux-mêmes que « de multiples études ont montré que la maturation du cerveau peut dans certains cas être plus fortement associée à la puberté et au développement sexuel qu’à l’âge chronologique » (p. 16252, ma traduction), et pour cette analyse-là ils ont en conséquence testé l’association statistique non seulement avec l’âge, mais aussi avec le stade pubertaire. Il est donc à nouveau étonnant et regrettable que les auteurs n’aient pas contrôlé cette variable dans le présent article. C’est d’autant plus gênant qu’en l’occurrence, comme on la vu, il y avait dans leur échantillon un énorme biais de sexe en termes de stade de développement pubertaire.

Appartenance ethnique déclarée

Comme on l’a vu également, il y avait aussi un gros biais de sexe en termes d’appartenance ethnique déclarée par les sujets de leur échantillon. Cette appartenance est susceptible d’être partiellement corrélée avec des caractéristiques sociales, culturelles ou biologiques de nature à avoir un impact soit sur la trajectoire développementale de la connectivité cérébrale, soit sur sa mesure indirecte et imparfaite effectuée ici. Du reste, les auteurs l’ont jugée suffisamment importante non seulement pour décrire de façon détaillée dans l’article la répartition par « race » des sujets, mais aussi pour contrôler cette variable lorsqu’ils ont calculé les différences entre les sexes dans le « poids de connectivité lobaire » (LCW). Curieusement à nouveau, ils ne disent pas l’avoir fait pour les cinq autres comparaisons (analyse par connexion, HCR, PC, modularité et transitivité).

Différences de volume intracrânien et différences neuroanatomiques liées

Selon Giedd et al (2012), revue de la littérature sur les différences entre les sexes observées par IRM structurelle (dont le premier auteur est le principal contributeur à ce champ de recherches), la différence neuroanatomique la plus robuste observée entre les sexes est le volume total du cerveau, en moyenne plus grand d’environ 10% chez les garçons/hommes que chez les filles/femmes, « [l]es autres différences morphométriques dépendent de si, et le cas échéant comment, les volumes des sous-composants du cerveau sont rapportés au volume total du cerveau, les plus grandes tailles d’effet du sexe ayant été observées pour le noyau caudé, l’amygdale et l’hippocampe, et [sic] le cervelet » (p. 7-9, ma traduction), et dans la plage d’âges considérée il existe également des écarts entre garçons et filles dans les volumes moyens de matières grise et blanche. Nos auteurs l’écrivent eux-mêmes : « les personnes de sexe masculin ont un crâne plus grand, proportionnellement à leur plus grande taille, et un plus grand pourcentage de matière blanche, qui contient les fibres axonales enrobées de myéline, et de liquide céphalo-rachidien, tandis que les femmes ont un plus grand pourcentage de matière grise rapporté au volume intracrânien. […] De plus, les différences développementales dans la croissance des tissus suggèrent qu’il existe une différence anatomique entre les sexes durant la maturation, bien qu’aucun lien avec les différences comportementales observées n’ait été établi » (Ingalhalikar et al, p. 823, ma traduction).

Ces différences moyennes entre les sexes sont presque entièrement expliquées par la différence moyenne de taille de leur crâne ou de volume de leur cerveau. C’est en tout cas ce qu’on observe statistiquement, et c’est compréhensible : selon le volume intracrânien, les tissus cérébraux ont plus ou moins de place pour se développer et ils sont plus ou moins susceptibles de se densifier en réponse à cette contrainte selon leur type (matière grise vs matière blanche par exemple); par ailleurs, selon le volume du cerveau la demande énergétique pour le faire fonctionner, le coût de construction et de maintenance de ses connexions et les temps de conduction de l’information d’une extrémité à l’autre diffèrent toutes choses par ailleurs, ce qui induit des contraintes sur les propriétés de son « câblage ». De ce fait, la taille du crâne ou le volume du cerveau peuvent être corrélés avec diverses propriétés telles que le diamètre des axones, l’épaisseur des gaines de myéline, la densité de la matière grise ou encore la connectivité à longue distance qui sont toutes susceptibles d’avoir un impact direct sur les propriétés du connectome, et comme plusieurs critiques de cette étude l’ont souligné, des différences entre les sexes observées ici pourraient ainsi être dues à cette différence de taille du cerveau et non au sexe en propre [19].

Pour ma part, j’ai identifié un risque de biais supplémentaire lié à la méthode de calcul du « poids » des connexions choisie par les auteurs. En effet, ils le calculent de telle sorte qu’il dépend de la surface en valeur absolue des parcelles de cerveau considérées et du nombre total de fibres détectées dans chacune. En combinant cette méthode de calcul avec les biais possibles évoqués ci-dessus, on voit comment de fausses différences de « connectivité » ont pu être construites (voir la Figure 5 ci-dessous simulant la création de différences fictives de connectivité entre hémisphères gauche et droit).

Quoi qu’il en soit précisément, il est évident que la différence moyenne de taille du cerveau entre filles et garçons a interféré d’une manière ou d’une autre avec la mesure de leurs différences de « connectivité », et il est étonnant que les auteurs ne s’en soient pas souciés et n’évoquent même pas ce sujet. C‘est d’autant plus étonnant que dans Gong et al (2009b), Yan et al (2011) et Dennis et al (2013), études de connectomes structurels qu’ils citent en prétendant réévaluer leurs conclusions concernant les différences entre les sexes, les chercheurs ont quant à eux inclus ce paramètre dans l’équation de régression afin de ne pas confondre un éventuel effet propre du sexe avec celui de la taille du crâne ou du volume du cerveau [20].

En synthèse, s’il est bien-sûr impossible d’affirmer que les cinq variables qu’on vient de passer en revue (mouvement, âge, stade pubertaire, appartenance ethnique déclarée, volume intracrânien ou cérébral) expliquent les différences entre les sexes trouvées ici, il est tout aussi impossible qu’aucune d’elles n’ait interféré avec ces différences. Il est à la fois dommage et surprenant, puisque les auteurs savaient qu’elles pouvaient avoir un effet et puisqu’ils les avaient à leur disposition, qu’ils n’aient pas systématiquement contrôlé les quatre premières et calculé ce que serait l’effet statistique du sexe indépendamment de la cinquième.

DES OBSERVATIONS A CONFIRMER, D’ORES ET DEJA NON CONVERGENTES AVEC D’AUTRES

Comme on l’a vu, cette étude souffre de multiples faiblesses qui réduisent à la fois la généralisabilité de ses résultats et leur degré de certitude. Elle pourrait cependant être digne d’une certaine considération si elle venait couronner un ensemble d’études ayant comparé des connectomes féminins et masculins, peut-être tout aussi imparfaites individuellement mais formant dans leur ensemble un faisceau d’indices convergents.

Des résultats préliminaires, à répliquer et étendre

Les auteurs ne citent aucune étude de connectomes structurels ayant comparé les deux sexes à l’aide de la même méthodologie qu’eux, notamment en termes de modalités de parcellisation du cerveau, de mesures comparées et de mode de calcul de celles-ci, et je n’en ai trouvé aucune. Par conséquent, il s’agit d’une étude qu’on peut qualifier de préliminaire : tant qu’elle n’aura pas été répliquée, ses résultats ne sauraient être pris pour acquis, c’est-à-dire considérés comme valables de manière générale pour la tranche d’âge considérée (9-21 ans). Etablir ce résultat pour « les hommes et les femmes » en général nécessitera a fortiori de l’étendre, c’est-à-dire de la répliquer sur au moins un échantillon représentatif d’adultes.

Au-delà de ce premier point, on peut se demander si des études adressant une question différente mais néanmoins proche ont abouti à des conclusions convergentes. Les auteurs citant justement sept articles ayant rapporté l’étude de différences entre les sexes dans des connectomes structurels ou des « connectomes fonctionnels similaires » (p. 823), voyons si leurs données convergeaient avec celles de la présente étude.

Absences de convergence et divergences dans les sept études antérieures citées par les auteurs

1. Concernant Tomasi & Volkow (2012a), Ingalhalikar et al indiquent de manière sibylline que l’étude a « révélé des différences entre les sexes et des effets de l’interaction sexe x hémisphère ». Disons plutôt que cette étude sur 913 personnes a apporté de nouvelles données non conclusives à la question non résolue de savoir s’il existe des différences entre les sexes dans la latéralisation du fonctionnement cérébral, question traditionnellement mise en relation avec celle d’une éventuelle différence entre les sexes dans le volume des connexions inter-hémisphériques rapporté au volume total du cerveau ou dans la morphologie du corps calleux. Or je note qu’en ce qui concerne le cortex frontal, seule région pour laquelle Ingalhalikar et al ont trouvé une différence de connectivité inter-hémisphérique entre filles et garçons, les différences observées par Tomasi et Volkow suggèrent que certains réseaux de neurones à l’intérieur du cortex frontal sont au contraire en moyenne moins connectés entre hémisphères chez les femmes que chez les hommes (et que c’est l’inverse pour d’autres) [21]. Par ailleurs, la différence la plus « proéminente » selon Tomasi et Volkow a été trouvée dans le cortex temporal, leurs données suggérant une moindre connectivité inter-hémisphérique chez les hommes, alors qu’Ingalhalikar et al n’ont pas trouvé de différence sur ce point pour cette région.

2. Concernant Tomasi & Volkow (2012b), Ingalhalikar et al indiquent qu’il a révélé « une plus grande connectivité fonctionnelle locale chez les femmes que chez les hommes ». Sous l’hypothèse (la leur) qu’une plus grande connectivité fonctionnelle soit liée à une plus grande connectivité structurelle, il s’agirait donc d’un résultat plutôt opposé au leur. De fait, les données de cette étude menée sur 561 adultes suggèrent une connectivité locale en moyenne plus forte chez les femmes que chez les hommes à la fois globalement dans le cerveau et dans 22 des 27 régions d’intérêt considérées, les 5 autres ne présentant pas de différence entre les sexes [22]. De plus, les différences trouvées dans le cortex frontal supérieur, le cortex frontal médian et le corps du noyau caudé étaient parmi les plus grandes (t = 7.14 à 7.95), et la différence trouvée dans le cervelet la plus faible (t = 4.79). Tomasi et Volkow précisent : « Nos résultats sont cohérents avec la plus grande connectivité anatomique globale [i.e. dans l’ensemble du cerveau pris globalement] rapportée dans des études basée sur l’imagerie de diffusion », citant ici Gong et al (2009b).

3. Gong et al (2009b) est justement l’un des sept articles cités par Ingalhalikar et al, qui écrivent que cette étude a trouvé « une plus grande connectivité corticale globale » chez les femmes. Cette étude de connectomes structurels basés sur des données d’IRM de diffusion faite sur 95 adultes âgés de 19 à 85 ans a utilisé une parcellisation du cortex similaire (en 78 régions), le reste du cerveau n’ayant pas été étudié. Les chercheurs ont calculé le poids des arêtes par une méthode différente et quant à eux neutralisé l’effet de la taille du cerveau pour dégager l’effet propre du sexe. Ils ont trouvé des différences significatives entre les sexes sur leurs trois comparaisons : les connectomes des femmes avaient en moyenne une plus grande connectivité corticale globale, c’est-à-dire un plus grand « poids » (dans le sens donné par Ingalhalikar et al à ce terme) global de l’ensemble des arêtes du connectome, mais aussi une plus grande « efficacité globale » et une plus grande « efficacité locale » [23].

4 & 5. Iturria-Medina et al (2007) et Iturria-Medina et al (2008) sont cités par Ingalhalikar et al comme ayant rapporté l’existence de certaines caractéristiques globales dans « des connectomes structurels des [deux] genres » (sic). En fait, aucune de ces études portant respectivement sur 5 et 20 sujets n’adresse la question des différences entre les sexes, et le sexe des sujets n’est même pas indiqué dans ces deux articles (!).